Info

Foresta di Fontainebleau

Jean-Baptiste-Camille Corot

1846

Museum of Fine Arts Boston

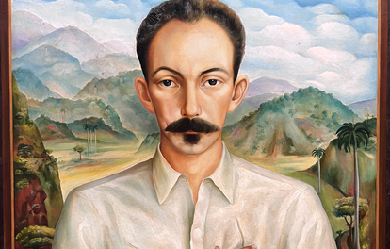

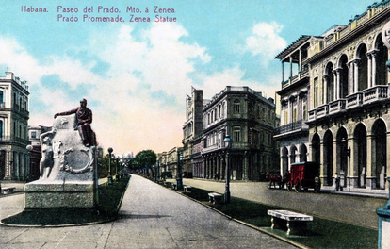

José Julián Martí Pérez (La Habana, Cuba, 28 de enero de 1853 – Dos Ríos, Cuba, 19 de mayo de 1895) fue un político liberal, pensador, periodista, filósofo y poeta cubano, creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria. Perteneció al movimiento literario del modernismo.

Dulce María Loynaz Muñoz (La Habana, Cuba; 10 de diciembre de 1902-Ibidem; 27 de abril de 1997) fue una escritora cubana, considerada una de las principales figuras de la literatura cubana y universal. Obtuvo el Premio Miguel de Cervantes en 1992. Publicó sus primeros poemas en La Nación, en 1920, año en que también visitó los Estados Unidos. A partir de esa fecha realizó numerosos viajes por Norteamérica y casi toda Europa, incluyendo visitas a Turquía, Siria, Libia, Palestina y Egipto. Visitó México en 1937, varios países de Sudamérica entre 1946 y 1947 y las Islas Canarias en 1947 y 1951, donde fue declarada hija adoptiva.

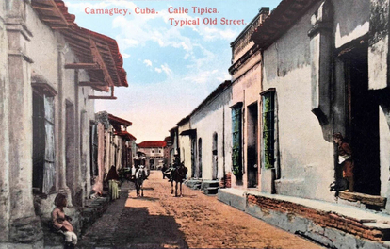

Nicolás Cristóbal Guillén Batista (Camagüey, 1902 - La Habana, 1989) Poeta cubano, considerado el máximo representante de la llamada poesía negra centroamericana, y poeta nacional de la isla por su obra ligada a la cultura afrocubana. Nicolas Guillén cursó un año de derecho en La Habana, antes de abandonar la universidad y volver a su ciudad donde trabajó como tipógrafo y se dedicó al periodismo en la redacción de El Camagüeyano, en cuyas páginas inició también su actividad literaria.

José Ángel Buesa (Cienfuegos, Cuba 1910-Santo Domingo, República Dominicana, 1982) fue un poeta romántico con un claro tono de melancolía a través de toda su obra poética, que es primordialmente elegíaca. Se le ha llamado el “poeta enamorado”. Ha sido considerado como el más popular de los poetas en la Cuba de su época. Su popularidad se debía en gran parte a la claridad y profunda sensibilidad de su obra.

Carilda Oliver Labra. Poetisa cubana, Premio Nacional de Literatura (1998), nacida el 6 de julio de 1922 en la occidental provincia de Matanzas, específicamente en la capital provincial, ciudad en la que siempre ha vivido. Graduada de Derecho en la Universidad de La Habana en 1945, profesión que ha ejercido en su ciudad natal junto a su pasión por la poesía. Carilda Oliver: “He sido muy feliz siendo poeta” En el programa "Con 2 que se quieran”, 4 enero 2011. Amaury Pérez: Muy buenas noches, estamos en Con 2 que se quieran, ahora aquí en 5ta. Avenida y calle 32, en el barrio de Miramar, en los maravillosos Estudios Abdala. Una noche verdaderamente especial. Durante todos estos programas que han transcurrido hasta este momento, ustedes la pidieron, ustedes la solicitaron mediante sus correos, mediante sus cartas. Es la persona que más han solicitado. Yo lo he ido apuntando y así es y aquí está. Los ojos más bellos de la literatura cubana: una mujer extraordinariamente hermosa, una escritora de excelencia. Para cualquiera es emotivo presentarla, tenerla delante. Una mujer que irradia dulzura y ternura, la eminente poetisa cubana, matancera Carilda Oliver Labra. Señora, un beso, otro beso. Muchas gracias, yo estoy abrumado por su presencia, usted ha venido de Matanzas a estar aquí con nosotros y yo no puedo menos que rendirme a sus pies y agradecérselo. Y empezaremos nuestra conversación, más que una entrevista. Usted es Premio Nacional de Literatura. La pregunta sería. ¿Llegó a tiempo el Premio Nacional de Literatura? Carilda. Claro que te voy contestar y te voy a tratar de tú. Aunque no hemos tenido mucha oportunidad de vernos personalmente, pero te he visto en escena, en televisión, y en sueños… Amaury. Ay, Dios mío… Carilda. Primero, tengo que agradecerte la invitación. Amaury. Gracias, muchas gracias. Carilda. Después, todas esas cosas lindísimas que has dicho y en el transcurso del programa creo que se podrá ir haciendo presente esa admiración que es mutua. Amaury. Ah, muchas gracias. Carilda. Y que hoy para que no parezca esto una asociación de bombos recíprocos no te puedo hablar de tu música ni de tus interpretaciones. Yo creo que tú eres un poeta, lo de músico, ¡figúrate!, pero bueno, vamos a pasar a responder tu pregunta. Que si llegó, si tomó mucho tiempo… eso, en cierto modo, pues no es descorazonador, diríamos, no, no me angustió. Fui candidata 9 veces, o sea, 9 años seguidos, al Premio Nacional de Literatura que es, como todo el mundo sabe, el premio más importante en la carrera de un escritor. Fueron escogiendo los mejores escritores de Cuba, no puedo decir otra cosa, pero bueno, mi turno no llegaba y yo pensaba: bueno, es que yo no soy tan buena, yo no soy tan buena. Además, yo había tenido mis problemas, había estado fuera de las editoriales mucho tiempo, y decía: esto puede ser que influencie, era un tribunal, parece que compasivo, digo yo, también, a lo mejor no era tan justo, pero dirían: esta pobre mujer lleva 9 años esperando seguramente. No, yo ya no esperaba. Amaury. ¿No esperaba nada? Carilda. Cuando me lo dieron, que me llamaron por teléfono para decírmelo. Dije: Esto es una broma, esto es una broma. ¡Pero era verdad! Amaury. ¡Pero era verdad!, ¿y lo disfrutó? Carilda. ¡Ay, cómo no! Lo disfruté muchísimo, lo estoy disfrutando todavía. Sí, sí, porque eso, claro, es un compromiso, es un compromiso histórico y algo que nos obliga a tratar de ser mejores y ya va siendo imposible porque la vida…, con sus añitos… es posible que nos esté haciendo daño. Desde luego, nosotros no nos damos cuenta. Esto es una coquetería, esto es una coquetería. Amaury. Téngala conmigo porque la está teniendo con los televidentes nada más. La veo que mira para la cámara y para la cámara, tiene que hablarme a mí, porque me estoy poniendo celoso. Carilda. Yo coqueteo con los televidentes… (risas) Amaury. (risas) Yo estoy celoso, me estoy poniendo celoso de la cámara. Carilda. No esté celoso, porque más celoso estará mi marido. (risas) Amaury. Ah, sí, seguramente. (risas) Carilda. Y ten cuidado no se cele de ti porque es karateca. (risas) Amaury. ¡No. no, no! Además él sabe que usted es un amor antiguo mío, pero somos amigos, usted lo sabe, Raydel y yo somos amigos, así que no se va a poner celoso conmigo. Ahora, ¿Usted escogió el camino de la poesía, Carilda, o la poesía la escogió a usted? Carilda. Bueno, yo creo que sería presumir mucho por parte mía si digo que yo fui escogida por la poesía. Es presumir mucho. Lo que pasa que de ella no me he podido escapar. He sido muy feliz siendo poeta. No hubiera querido ser nada más. Amo mucho la música, la plástica. He intentado y hasta me he graduado de pintura, pero realmente… el ballet, bueno, el teatro, todas las artes, pero, sinceramente, nací poeta. Y quiero decirlo, porque cuando yo tenía tres o cuatro años, que mi mamá me cantaba canciones, ella me contó mucho tiempo después, que yo le modificaba las canciones. Amaury. ¿Ah, sí? Carilda. La letra. Amaury. La letra, claro. Carilda. Entonces ella dijo: esta niña va a ser poeta y parece que resultó. Claro, la poesía es muy difícil y me parece a mí, que aparte del don que se pueda traer, hay que estudiar y tiene mucho que ver con la técnica y con la inspiración. Amaury. Ahí vamos, porque hay gente que dice que no hace falta… que la inspiración no existe. Carilda. ¡Pero imagínate!, si no existiera la inspiración, si fuera una cosa de aprender lo que es un endecasílabo, lo que es una cesura, lo que es un hemistiquio, lo que es un soneto, lo que es un verso libre, pues sería, vaya, un objetivo de cualquier persona. Amaury. Cualquier persona se aprende la técnica y ya es poeta. Carilda. Claro y yo creo que…, claro, se pueden hacer versos, pero una cosa es un verso y otra cosa es la poesía, ¿eh?. El verso es la línea, el fondo, la forma, diría, la forma. Pero tú puedes aprender…, bueno, vamos a hacer octosílabos. Me voy a leer a Martí, que era magnífico poeta y que además en los octosílabos, sí, era un príncipe y ya, voy cogiendo esa música, que la rima y el ritmo, pero si se te fue la chispa, que es el fuego, es más que el fuego, la luz del verso, no puedes hacer poesía. Bueno, no es una lección, es una idea muy humilde. Amaury. Bueno, es humilde pero está viniendo de Carilda Oliver. No me lo está diciendo cualquiera. Carilda. Además, no creo que sea una idea mía, yo creo que todos los que escribimos sabemos. Hay veces que uno hace cosas que rompen. Que las miras después y en todo…, uno puede escribir un poema breve de cinco o seis o siete versos y tener un solo verso, y si merece la pena lo dejamos porque es imposible que, por ejemplo, en un soneto, los catorce versos sean buenos. Ahora, me preguntaba Gabriela Mistral. ¡Ay, bueno, es una anécdota…! Perdóname que te la haga. Amaury. No, ¡pero qué bueno que me la hace! Por favor. Carilda. Bueno, el día que tuve la dicha de conocerla, porque fue tan generosa Dulce María Loynaz, nuestra enorme, inmensa, inolvidable Dulce María, que me invitó a su casa, la primera vez que fui, porque estaba allí Gabriela. Y entonces Gabriela, después que leyó unos sonetos míos, me dice: con una modestia, que es digna de mencionar. No por lo que entraña el elogio que me hizo, sino por la forma en que ella asumió el conocimiento de una muchacha, como ella llamaba “del campo”, una niña del campo, porque yo era matancera y Dulce María era capitalina y además una mujer que había viajado y yo no había salido de Tirry 81 (calle y número de la casa de Carilda en Matanzas). Amaury. De Calzada de Tirry 81. Carilda. Fue después que he viajado y he tenido otras oportunidades, pero bueno, Tirry 81, para mí, es el planeta. Entonces, ¿qué pasa?, que ella me dice: ¿Y cómo cierra tan bien los sonetos? porque en el último verso a mí siempre se me va la fuerza, palabra textuales de Gabriela, y luego paso mucho trabajo y a fin de cuentas lo dejo así, ¿pero cómo tú lo cierras tan bien? y entonces yo le dije: A mí, casi siempre, los sonetos me suceden en los momentos menos oportunos. Estoy sentada en el cine viendo una película, y me viene un solo verso y me levanto y voy para mi casa a escribir, porque después se me olvida. Es así, eso va en aumento, porque la inspiración es como que se consolida en determinado momento, ya es como una efervescencia, como una llama que crece, que crece y que luego no se vuelve humo, sino se vuelve luz. Y ese verso de la luz, a veces, aparece en el segundo terceto, en el último, o aparece en el primer cuarteto, en cualquier parte, pero uno tiene que darse cuenta y dice: este es el final y lo pone al final y después empieza la rima de abajo para arriba. Amaury. Nunca había oído que nadie empezara un soneto de abajo para arriba. Carilda. Sí, pero eso es una técnica, que yo no sé si yo la descubrí, yo creo que no, pero es un recurso, es un apoyo, y ahí está el soneto a mi madre. Búscalo. Amaury. ¡A claro, claro! Aquí, este soneto, por ejemplo. (Amaury le acerca el soneto Madre mía que estás en una carta, escrito por Carilda) Carilda. No lo vamos a leer todo completo. Amaury. ¡Léalo completo!. Carilda. Ah, ¿completo? Amaury. Completo. Carilda. Y entonces ustedes verán que el último verso, que no lo voy a decir ahora, es realmente el cierre, pero es que ese fue el primero que yo escribí y no lo puse arriba porque echaba a perder el soneto. Amaury. ¡Qué bárbaro! Carilda. ¿Comprende? él se llama: “Madre mía que estás en una carta”. Madre mía que estás en una carta Y en un regaño antiguo que no encuentro. Quédate para siempre aquí en el centro de la rosa total que no se aparta. Madre mía que estás tan lejos Harta de la nieve y la bruma, Espera que entro a ponerte a vivir con el sol dentro Madre mía que estás en una carta. Puedes darle al misterio alguna cita, Convenir con las sombras hechiceras. Puede ser una piedra que se quita O secarte ahora mismo las ojeras, pero acuérdate madre de tu hijita, ¡No te atrevas a todo, no te mueras! Amaury. ¡Madre santa, es que eso es un poema! ¿Cuán duro fue, ya que me leyó esto, el exilio de sus padres, para usted, que decidió quedarse? Carilda. Bueno, imagínate si fue duro el exilio, que yo los acompañé al aeropuerto y en el momento que el avión despegó, yo me quedé sin habla y sin oír. Y recuperé el habla a las pocas horas y todavía me falta por recuperar, que ya es imposible, de eso hace muchos años, el oído derecho. Yo oigo solo de este oído, del izquierdo, que lo recuperé después, de la impresión. Eso fue muy duro, pero la decisión la tomé sin dame cuenta. Desde que empezaron con el asunto de los pasaportes y tengo que significar que ninguno de los dos era desafecto a la Revolución. Pero se iban en pos de hijos y en pos de nietos. Amaury. Claro. Carilda. Mi papá era abogado y quería sacarme el pasaporte como para embullarme, pero sin decírmelo, siempre me respetaron mucho mi opinión, ni siquiera hicieron presión. Y, era muy triste, porque imagínese, ellos se iban…, aparte del amor, de la compañía, yo estaba en aquel momento sola, no tenía a nadie. Pero yo soy una palma que nací aquí y aquí tengo la raíz y no me podía, de ningún modo cortar las raíces, me quedé, eso fue todo. Amaury. Bueno, ya no sé ni cómo hacer las preguntas. La gente tiene una imagen, la imagen que se quiere crear de Carilda. Pero evidentemente hay una Carilda imaginada y hay una Carilda real. Hay una oculta, la que habita en Tirry 81, la que tiene una familia, la que tiene hace veinte años un compañero, un matrimonio, su esposo. Y hay una que es la que la gente quiere fantasear, que es la que acusan de… los términos son feos, pero la Carilda que dicen que es libertina (Carilda ríe), que cuando uno se pone a buscar los sinónimos de libertina… Y yo, yo puedo dar fe en televisión de que usted es una dama, de que usted es una señora. Carilda. Gracias, gracias. Bueno, eso es hasta simpático, no me ha traumatizado, aunque desde luego, en cierto modo ha tergiversado la personalidad literaria de uno. A mí no me afecta desde el punto de vista personal. A mí…, Carilda, es así, es asao… generalmente los artistas arrastramos una serie de comentarios, que son muy convenientes porque así hablan de nosotros, buscan las poesías, y se venden los libros y entonces uno puede hacer una carrera, pudiéramos decir, vamos a llamarle así a esto de ser poeta, que no es ninguna carrera. Ser poeta es una cosa muy difícil, cuando uno, bueno, quiere serlo de verdad. Entonces ¿qué pasa?, que yo, figúrate, muy jovencita escribí el tal “Me desordeno…” y la gente siguió desordenándose por su cuenta (risas), pero me han echado la culpa a mí de todo. La cantidad de hombres que me han dicho a mí y de mujeres: Ay, le agradezco su Me desordeno, porque con esa poesía yo he enamorado y he hecho, y qué sé yo. Y a mí me da risa, porque esa poesía es hasta inocente, es inocente incluso esa parte que dice: “Cuando quiero besarte arrodillada“, esa parte, la gente le da unas explicaciones… que bueno, no lo voy a decir aquí porque estamos en la televisión (risas), pero los televidentes ya saben de lo que estoy hablando. Entonces…, me van a tachar todo esto… (risas) Amaury. (risas) No le vamos a tachar nada. Carilda. ¿Qué dirá el ICRT? (risas) Amaury. No, no, nada, el ICRT es muy comprensivo con este programa. (risas) Carilda. Ay, perdónenme, pero yo, bueno, soy un poco irreverente, pero buena muchacha. (risas) Lo de muchacha es peor que lo de irreverente (risas). Amaury. (risas) ¡Señora, señora, señora! Carilda. Bueno, chico, pero me estoy divirtiendo un poco. (risas) Amaury. Claro que sí, diviértase. Carilda. En estos programas hay que reírse también. Amaury. Claro, no se puede ser tan grave… Carilda. A veces tenemos que llorar por cosas…, que tampoco debiéramos llorar… Amaury. No, pero si yo lo que la quiero es ver divertida. ¿Cómo llorando? No, yo no quiero verla llorando. Carilda. Estoy divertida, pero es culpa tuya, porque yo no sé qué vueltas me has dado, que mira dónde me has puesto (risas), porque yo no iba a venir a ningún programa. Bueno, entonces me atreví a celebrar las piernas de los hombres, de un hombre. Amaury. De uno, claro, no de los hombres. Carilda. En uno están todos los demás. Entonces la boca, los ojos, vaya, decirles piropos a los hombres. Porque siempre eran a las mujeres y bueno, pues yo rompí con eso, porque yo no veo nada en eso de extraordinario, ni de cosas subversivas, irreverentes, que estoy faltando el respeto, porque piensan que estoy hablando de una cosa carnal. Y el amor es espiritual y carnal y tiene que integrarse de las dos cosas, porque si no realmente no responde a la verdadera esencia del amor. Y bueno, todas esas cosas empezaron a traerme, aparte de algunas cosas de la vida de uno, que se han ido deformando y se han exagerado cosas y pasiones. Han inventado cosas con Hemingway, que no pasó nada en lo absoluto, ese era un hombre muy caballeroso, que me dio un elogio, un piropo delante de periodistas y eso empezó a dar vueltas, es un ejemplo que pongo. Y bueno, a cada rato pues a la gente le ha parecido muy natural que yo tenga romances de acuerdo con los versos que he escrito y esos versos están escritos para mis esposos, para las personas que yo he amado y que me han amado. Mi vida ¡figúrate!, en la Ciudad de Matanzas, que es una ciudad como todo el mundo sabe, como todas las provincias de Cuba. Yo allí salía sola con mi novio, cosa que la gente no hacía, mi familia me lo permitía. Estoy hablando de los años 50. Mi primer matrimonio data del 52. Íbamos a sentarnos en el parque…, allí lo más que hacíamos era cogernos las manos. El primer noviazgo mío eran dos días a la semana por la noche, dos horas, y mi mamá sentada cerca, que uno no se podía dar ni un beso porque, ¡imagínate!, ella, cuando ya el novio se iba, se paraba a la mitad del zaguán y ya. Esas cosas de la época…, que ahora los jóvenes disfrutan de otra libertad que ¡bienvenida sea!, porque creo que todo aquello era… Mi mamá era de una educación española. Mis abuelos eran españoles, por parte de madre, pero siempre mi madre, a pesar de haberse educado en aquel sitio, me respetaba, me veía como…, ella decía que no se podía interferir en la vida de los hijos hasta el extremo de querer dirigirlos en todo, que había que dejarles que respiraran el aire de la libertad, que ella no lo había tenido de niña, que siempre estaba con la religión a cuestas. Y, fíjate que todo eso no juega con que después yo escribiera determinados versos, pero a lo mejor era aquel hálito que había en mi casa de respeto lo que me hizo soltarme como un pájaro y volar. Amaury. Y no como un papalote donde hay una cuerda. Porque el papalote parece que está libre, pero hay una cuerda que lo ata. Carilda. Exacto, perfecta la imagen, perfecta la imagen. No sé si te contesté. Amaury. Sí, claro que me contestó. No, me contestó, y de más, qué maravilla. Carilda. Me he casado tres veces. Estuve muchos años sin compañía. Luego llegó un muchacho joven a mi vida, demasiado joven. Toda la ciudad se escandalizó y yo diría que toda Cuba, cuando él empezó a visitarme. Él estuvo como dos años detrás de mí y yo me acuerdo que el primer día que lo vi, lo vi a través de la mirilla de la puerta. Esto no viene al caso, pero bueno. (risas) Amaury. ¡No, cómo no!, sí viene al caso, claro, porque yo voy a leer ahora una cosa que él me mandó. Carilda. ¿Ah, sí? Amaury. Así que sí viene al caso, aquí todo viene al caso y, viniendo de usted, más al caso. Carilda. Bueno, pues entonces yo lo veía por la mirilla de la puerta. Él tenía el pelo largo -¡imagínese! que andaba por los veinte años y yo andaba por… vamos a no hablar de eso. Amaury. No lo diga, no lo diga. Carilda. Yo decía: Este es otro de esos muchachos que vienen a leer versos y a enamorarla a una, porque yo tenía una casa y vivía sola en la casa ¿comprende?, y sabe cómo son las cosas, como había tanta diferencia de edad, yo siempre pensaba… y eso es cosa de malicia también del pueblo. Amaury. Claro. Carilda. Que no nos perdonaron cuando empezamos el romance y cuando nos casamos. Siempre creyeron que él venía por la casa y porque ya yo tenía cierto nombre, y que él era un muchacho joven que empezaba. Pero yo me enamoré de aquel muchacho por muchas cosas. La primera porque la soledad es una cosa terrible, llevaba años viuda…, con mis gatos. Amaury. Con sus gatos, ¡qué maravilla! Carilda. Mis gatos que han sido mis nenés, mis niñitos, mis compañeros. Bueno, y ahí me conoció él, que yo no tenía ni un centavo y él tenía una casa magnífica donde vivir, había huido del campo porque quería estudiar y esa es la historia de ese joven. Amaury. Claro, él me manda hoy, porque no pudo venir al programa por asuntos personales vinculados con su mamá. Él me manda una carta que no voy a leer completamente porque es una carta privada, pero hay una parte que sí quiero compartir con Carilda, que no la conoce. Carilda. No. Amaury. Y con ustedes. Él me dice, bueno, empieza con “Mi muy admirado Amaury”, muy cariñoso. “Lamento profundamente no asistir a este encuentro con nuestra Carilda. Pero me ha resultado imposible” (y ahí me explica por qué). Pero después dice: “Gracias Amaury por llevarte contigo, en esta feliz ocasión, a una mujer que ya no se puede amar desde un solo cuerpo, que se ha hecho menos mía para volverse propiedad de un pueblo que ha encontrado en su voz la suya propia, prohijada por un deseo interminable de amor y de vida.” Y después me señala: “Hay muchas personas que tal vez contemplen nuestra pareja como un sacrilegio porque nos hemos atrevido a unir nuestras dos juventudes en un matrimonio que ya casi cumple dos decenios.” Y es lo que usted ahora ha estado aclarando y eso es lo que me manda a decir. Carilda. ¡Qué casualidad! Amaury. Ahora, él toca aquí un punto, fíjese que yo no lo tenía ni anotado… pero él toca un punto donde dice, hablando de usted y, ahora entonces vamos a hablar de este tema que él toca aquí. “Carilda ha tenido fe en la justicia, en el amor de su gente y en el triunfo de la verdad. Por ello en mi opinión creo que durante aquellos casi veinte años de silencio en su amada Patria, no supo en la soledad ser infeliz.” ¿Por qué usted cree que hubo tanto tiempo sin que a usted la consideraran lo que siempre ha sido? Una cubana fiel, digna y amante de su Patria. Carilda. Bueno, hay cosas que realmente ni el tiempo ha podido aclarar. Porque la verdad, sí, yo siempre creí que todo pasaría y así fue, todo pasó. Yo había escrito, inclusive, un Canto a Fidel cuando estaba en la Sierra (Maestra) porque yo había conocido a Fidel en la Universidad. Ya yo terminando en la Universidad, Derecho, él empezaba y, naturalmente, al ver que estaba en la Sierra -y esa historia no la voy a hacer porque es larga y ya se ha publicado- Me emocionó mucho aquel compañero de la adolescencia, que alentaba una Revolución que era una esperanza. Amaury. Un símbolo. Carilda. Y así, bueno, entonces ¿qué sucede? La Revolución realmente triunfó, pero inmediatamente, casi, a mí me dejaron cesante de mi trabajo. ¿Por qué? porque yo trabajaba en la Alcaldía de Matanzas. Porque las revoluciones son convulsas y cuando comienzan, como en este caso, hay un problema: Que hay mucha gente que se sube al carro de la Revolución sin haber estado en esa Revolución. Y a mí me parece que los intermediarios fueron, no en este caso, pero en muchos casos, fueron responsables de las injusticias y de las cosas que pasaron. Yo tuve la suerte de que no me quedé completamente cesante y esto es muy bueno decirlo, porque siempre hay alguien que esclarece, que salva, que es un abogado, que hoy es muy notable y es uno de los defensores de los Cinco Héroes, que es el doctor Rodolfo Dávalos. Amaury. Una eminencia, el doctor Dávalos es una eminencia. Carilda. Una eminencia, jurista y él me dijo: no, no importa, tú eres abogada y tú no has cometido delitos… Además, tú tienes ese Canto a Fidel. Él es poeta, pero de esos silenciosos, que no publican. Amaury. Sí, que no quiere publicar. Carilda. Tremendo escritor ¿eh?. Y entonces, bueno, entré en aquel bufete colectivo y fui muy feliz en ese bufete, porque allí se pudo hacer mucha justicia y muchas cosas y no se habló de nada. Pero el veto empezó a pesar de estar yo en el bufete. Amaury. ¿Y no se le publicaba entonces, nada? Carilda. Esto es bueno que se sepa, ¡qué me van a publicar! Pasaron muchas cosas. Amaury. ¿Y cuándo termina el veto? Carilda. Eso termina un día, un buen día, un magnífico día, estoy nombrando personas porque estoy hablando verdades. Amaury. Claro, claro. Carilda. No me gusta hacer anonimatos, y fulano, y que esto. Bueno y además, estoy muy agradecida al doctor Armando Hart. Amaury. Un hombre de la cultura y un hombre justiciero. Carilda. Se apareció en Matanzas un día, a averiguar qué pasaba conmigo, porque él no entendía nada. Amaury. Pero usted nunca abandonó ninguna Revolución ¿qué Revolución abandonó usted? Carilda. ¿Pero qué abandono?, ¡pero si no me exilé con toda mi familia y seguí en mi Tirry 81 pasando calamidades! Yo he comido sopas de yerbas y todas esas cosas. Yo tuve que arrancar las puertas grandes de Tirry 81, que están detrás de las ventanas, para un pobre guajiro que vino, bueno, no era pobre porque tenía más dinero que yo, y me compró las puertas y con eso comí como seis meses. ¡Ay, pero no soy ninguna víctima! Amaury. ¡Claro que no!. Carilda. No, no, no. Amaury. ¡Y con esos ojos!. Carilda. Muy dichosa. Muy dichosa, porque escribí más poesía que nunca. Escribe y escribe y escribe y feliz, feliz. Amaury. Bueno, aquí están sobre la mesa sus libros… Carilda trajo sus libros. Yo me he quedado frío. Carilda. Tengo 43 libros. Claro, entre ediciones, reediciones y cosas en el extranjero. En España tengo cinco libros. Amaury. Ahora, yo quiero de todas maneras, porque cuando hablamos por teléfono el otro día… Carilda. Sí. Amaury. …Hablamos mucho, hablamos más por teléfono que lo que vamos a hablar en la entrevista. Y pasó una cosa bien curiosa, porque yo le dije que a mí me encantaba este soneto, de Sonetos a mi padre, el cuarto soneto. Carilda. Ah, sí. Amaury. Y usted de pronto me dijo: qué casualidad, era el que le gustaba a ¡Eliseo Diego! Carilda. Sí, así mismo es. Amaury. Léame, por favor, ese soneto. Carilda. ¿El último? Amaury. Ese soneto, el último, yo se lo escogí. Carilda. Este es el Cuarto Soneto de la colección, pero cuatro son demasiado. Tu sillón de dentista ¿dónde está? Tu violín de estudiante, ¿cómo suena? Enterrabas centavos en la arena Y otros nombres ponías a mamá. Guardo todas tus cartas y retratos En mis sueños tu próstata se cura, Por el fondo del patio y la ternura Se encaminan tus últimos zapatos. Quiero verte salir en un postigo, ¡Ven fantasma, ven ángel oportuno! Ya no sé lo que hago, lo que digo, Porque quiero beber el desayuno, Con mi padre, mi sabio, mi mendigo En Calzada de Tirry 81. Amaury. ¡Es que es algo…, es precioso ese soneto! y se ve que a usted le afecta, todavía le afecta. No sé ni para qué lo traje. Fíjese qué rápido vamos a hablar de otro tema. A ver si usted me quiere decir este secreto. En este libro (Amaury le muestra un libro) hay una carta, están sus prosas, aparte que hay una foto aquí tremenda, la foto de la portada, con el pelo corto. Carilda. Está agotado ese libro. Amaury. Ese libro está agotado, ah, bueno. Pero ya uno va teniendo cosas que están agotadas, uno se va quedando con ellas. Pero hay un momento, donde hay varias cartas. Usted no quiere, ya me lo dijo por teléfono, hablar de a quién le había hecho las cartas y yo, por supuesto, respeto eso, pero no puedo privar al televidente de esa Carilda irónica que aparece aquí en un momento de esta carta. Carilda. ¡Ah!, va a leer esa, ¡vale!. Amaury. En un momento de esta carta yo por poquito me…, yo me arrastré cuando la leí la primera vez -carta número 4 se llama-, Te escribo por recomendación de este papel amarillo que vi sobre la mesa y para que me perdones el incumplimiento de la amenaza: El director tropieza con todos los sueños, así que dispuso sin mi permiso, que trabajara hoy de noche. Como te encantan las sorpresas, estarás muy contento de ver a otra mujer y no a la que pronosticó el telegrama. Pues bien, deseo con todos los humores negros de mi venganza, que solo caiga en tus brazos una soprano calva de 190 libras. No vamos a hablar de a quién se la hizo, pero vamos a hablar de esa Carilda maldita, esa Carilda, que vaya, es que no… “Lo que deseo es que caiga en tus brazos una soprano calva de 190 libras“. (risas) Carilda. (risas) Ay, son cosas de la juventud. Amaury. Ahora, ¿cómo fue aquello del tren que viene de Santiago, pasa por Matanzas y una persona que la amaba le ponía mensajes en el tren? ¿Qué cosa es eso, Carilda? Carilda. Ay, pero mira lo que estás sacando hoy. Óyeme, pero ¿cuántos cuentos te han hecho? Qué cosas… Amaury. Pero es que eso es tan bello. Carilda. Bueno, es verdad, es una cosa de…, y estoy hablando del año 50, porque fue el año, lo recuerdo perfectamente, en que salió Al sur de mi garganta. Al sur… nace en el 49, pero se lleva el Premio Nacional de Poesía del 50. Y entonces él es un poeta, por cierto, un poeta muy singular, porque es que tenía muchos oficios y era matemático, era graduado de La Sorbona, de Yale, yo no sé de cuántos lugares. Era un hombre muy talentoso que apareció en Cuba. Y como él quería enamorarse, porque él quería enamorarse de algún modo de alguna cubana, y sobre todo que fuera un amor imposible, digo yo, porque hizo todo lo posible. Yo tenía mi novio, yo era novia de Hugo Ania que era un noviazgo reciente y que después nos casamos. Y entonces, pues… No voy a contar lo que pasó en el medio, porque hubo problemas muy serios. Amaury. No, no. Carilda. Esa es la mitología con que el pueblo cubano me ha adornado a mí, porque ese mito es un adorno. Amaury. Claro. Carilda. La gente quiere que yo sea como me han inventado. Amaury. Exactamente. Carilda. Y realmente yo soy una señora muy respetable, ¡Ay!, ¿qué dije? (se tapa la boca) Amaury. No, sí lo es. Sí, Carilda, sí lo es. Carilda. No, pero es que todo el mundo se va a disgustar. Amaury. No, nadie se va a disgustar. Carilda. ¿Tú crees que no? Amaury. No, nadie se va a disgustar. La gente va a seguir con la mitología que quiera crearse sobre usted. Pero es bueno que de una vez se diga, que lo importante de usted, aparte de su belleza, aparte de su talento, de su simpatía, es su gran obra poética, que es lo que la va a trascender. Y la mitología que la gente se crea sobre los artistas, esa se va a quedar en el camino y lo que va a quedar al final, son estos poemas, son estos libros, eso es lo que va… Carilda. …Ay, Amaury. ¡Qué generoso eres! Amaury. No, generoso no, soy justo con usted. Carilda. Te quiero. Amaury. Carilda ¿Y entonces lo del tren? ¿El tren salía de dónde? Carilda. Él tren venía de Santiago y llegaba a La Habana, aquí, pero claro, pasaba por Matanzas. Y entonces, este escritor, uruguayo, me escribía, después que se fue de Matanzas, me escribía desde allá. Pero él quería que llegaran las cosas tan pronto que iba al último vagón del tren. Ya me lo había advertido por teléfono: por la mañana me decía: Carilda, ahora voy a escribirte un mensaje en la pared del vagón último del tren, bueno, yo iba por la noche cuando llegaba el tren a Matanzas a ver aquello, a leer aquello. ¡Qué lindas cosas escribía! Amaury. Por eso ahí empiezan las historias. Carilda. Y ahí empiezan las historias de Carilda ¿comprende? Amaury. Claro Carilda. Que después de todo son historias muy lindas y no hay por qué renunciar a ellas. Amaury. Pero mire, yo le voy a decir algo. El pueblo cubano, el lector cubano y más que el lector cubano, incluso, el que no la ha leído -que se está perdiendo una de las maravillas del mundo- la quiere a usted, usted es amada. Usted es amada por todo el mundo. Carilda. No, porque amo, porque amo al pueblo. Amaury. Claro, porque eso va y viene, eso es un efecto de ida y vuelta. Ahora, yo quiero, Carilda, porque ya el programa lo estamos terminando. Mire, usted me trajo hoy de regalo la última edición de Al sur de mi garganta, es esta. Carilda. 60 años cumplió el año pasado. Amaury. Con una dedicatoria que es para mi corazón, yo no voy a leer lo que dice, que es muy emocionante y ya yo tengo hace rato los ojos aguados. Pero es que yo traje para que Carilda me firmara… Carilda. …¡Ay, chico!… Amaury. …La edición Príncipe… Carilda. …Eso me emocionó… Amaury. …De Al sur de mi garganta... Carilda. Porque nadie la tiene, porque se hicieron 300 ejemplares. Imagínense, en el año 49. Amaury. Claro, del 49 y esto se lo regala a mi tío Raúl y por supuesto a mi tía María Luisa también, Pascualito, un amigo, el 11 de marzo de 1950. Y aquí está con las ilustraciones. ¿Cuántos libros se hicieron de esta edición? Carilda. 300 nada más. Esto lo pagó mi padre. Entonces no había editoriales. Amaury. ¡Fíjese que es propiedad del autor!. Carilda. Y tuve la suerte de que con ese librito gané el premio. Amaury. Entonces usted me va a hacer el favor de poner su nombre aquí. Y después, porque estamos en televisión, me pone una cosita más, porque eso es un tesoro de la biblioteca nuestra, de mi esposa y mía. Un programa bien emotivo y bien difícil. Esto no se puede creer. Carilda. Es que tú no habías nacido cuando el libro se publicó. Amaury. ¡Claro que no había nacido!. Carilda. Ah, imagínate. Amaury. Pero ya había nacido usted, había nacido su poesía y a lo mejor, quién sabe si yo nací de algún poema de estos. Entonces, ahora va a terminar el programa usted. Yo antes le voy a agradecer su gentileza, su viaje, el suyo y el de sus compañeros que la han traído. Ha sido un programa muy especial. Es además el programa con el que estamos comenzando este año 2011, es el primer programa de enero de 2011. Todavía hay una grata temperatura afuera, hemos acabado de pasar las Navidades…, yo quiero que usted me lea este poema que es uno de los poemas que más me gusta suyo, y que de esa manera despida el programa y le agradezco señora, su poesía, su talante, su genio, su gentileza, su belleza. Su amor a Cuba, su amor a la Patria. Carilda. Gracias, la agradecida soy yo. Gracias. Adiós locura de mis treinta años, Besado en julio bajo luna llena, Al tiempo de la herida y la azucena Adiós mi venda de taparme daños. Adiós mi excusa, mi desorden bello, mi alarma tierna, mi ignorante fruta Estrella transitoria que se enluta, Esperanza de todo por mi cuello. Adiós muchacho de la cita corta, Adiós pequeña ayuda de mi aorta, Tristísimo juguete violentado Adiós verde placer, falso delito Adiós sin una queja, sin un grito Adiós mi sueño nunca abandonado. Amaury. Gracias, Carilda, muchas gracias por existir. Nos veremos pronto. Carilda. Gracias. Petí arregla el vestido de la poeta y Solís verifica que el micrófono permita escuchar con nitidez la voz de Carilda. El programa está por comenzar. Referencias Cuba Debate - www.cubadebate.cu/noticias/2011/01/04/carilda-oliver-he-sido-muy-feliz-siendo-poeta/ BIOGRAFÍA Su primer libro, "Preludio Lírico", fue publicado en Matanzas en 1943. En esta selección de poemas escritos entre 1939 y 1942, ya se hacen presentes: -El amor, con sus devanes, inquietudes, zozobras, desalientos, aciertos, quizás con una pluma inexperta que no sabía dominar emociones e impregnada del entorno un tanto melodramático que a muchos atacaba; -La familia, la abuela, la madre y el padre presentes en un cuadro que no desaparecerá nunca de su obra. Después de obtener el Segundo Lugar en el Concurso Internacional de Poesía, organizado por la National Broadcasting Co. de Nueva York, Estados Unidos, publica en 1949 "Al sur de mi garganta", libro con el que ganó el Premio Nacional de Poesía, al mismo tiempo que trabaja en la biblioteca Gener y del Monte, es declarada Hija Eminente de la Atenas de Cuba. En esa misma temporada culmina sus estudios en la Escuela de Artes Plásticas de Matanzas que la acreditan como profesora de Dibujo, Pintura y Escultura y contrajo nupcias con el abogado y poeta Hugo Ania Mercier, de quien se divorciaría en 1955 tras una relación turbulenta. Tuvo otros 2 matrimonios: Félix Pons, cuya muerte la inspiró para su libro "Se me ha perdido un hombre" y finalmente Raidel Hernández, muy joven, con quien comparte ahora su vida. Se le reconoce una intensa labor como profesora en escuelas de su natal Matanzas, ligando a su amor por el magisterio su trabajo como abogada y su pasión por la poesía. Hasta la actualidad cuenta con 43 publicaciones que incluyen prosa y poesía, más varios premios y reconocimientos. Poemas suyos han sido traducidos al inglés, francés, italiano, ruso, búlgaro, rumano y vietnamita. Desde 1980 funciona en Madrid una Tertulia Poética que lleva su nombre y que, además, convoca anualmente a un Premio Internacional de Poesía. Aunque su obra transmite muchas veces dolor, añoranza o vacío, desde el "Me desordeno amor..." que hizo con tan solo 24 años, su poesía está cargada de sensualidad, desenfado, seducción, y la muestran progresista, liberal y hasta un tanto irreverente. En una ocasión comentó: "Tal vez me colgaron la etiqueta de erótica porque conocen más esa proyección mía que las otras. Es la que escogen los declamadores, la que aparece en programas radiales y aquella que se ha musicalizado y difundido casi sin yo darme cuenta." Ella misma nos da su receta de erotismo: “Hay que renunciar a traducir su misterio. Entre el erotismo y la profanación, entre lo que debe ser y lo que tiene que ser hay una línea divisoria muy fina. Nace, no se aprende”. Referencias Wikipedia - es.wikipedia.org/wiki/Carilda_Oliver Cuba Literaria - www.cubaliteraria.cu/autor/carilda_oliver/biografia.html Ecured - www.ecured.cu/index.php/Carilda_Oliver_Labra

Julián del Casal Por: José Martí Aquel nombre tan bello que al pie de los versos tristes y joyantes parecía invención romántica más que realidad, no es ya el nombre de un vivo. Aquel fino espíritu, aquel cariño medroso y tierno, aquella ideal peregrinación, aquel melancólico amor a la hermosura ausente de su tierra nativa, porque las letras sólo pueden ser enlutadas o hetairas en un país sin libertad, ya no son más que un puñado de versos, impresos en papel infeliz, como dicen que fue la vida del poeta. De la beldad vivía prendida su alma; del cristal tallado y de la levedad japonesa; del color del ajenjo y de las rosas del jardín; de mujeres de perla, con ornamentos de plata labrada; y él, como Cellini, ponía en un salero a Júpiter. Aborrecía lo falso y pomposo. Murió, de su cuerpo endeble, o del pesar de vivir, con la fantasía elegante y enamorada, en un pueblo servil y deforme. De él se puede decir que, pagado del arte, por gustar del de Francia tan de cerca, le tomó la poesía nula, y de desgano falso e innecesario, con que los orífices del verso parisiense entretuvieron estos años últimos el vacío ideal de su época transitoria. En el mundo, si se le lleva con dignidad, hay aún poesía para mucho; todo es el valor moral con que se encare y dome la injusticia aparente de la vida; mientras haya un bien que hacer, un derecho que defender, un libro sano y fuerte que leer, un rincón de monte, una mujer buena, un verdadero amigo, tendrá vigor el corazón sensible para amar y loar lo bello y ordenado de la vida, odiosa a veces por la brutal maldad con que suelen afearla la venganza y la codicia. El sello de la grandeza es ese triunfo. De Antonio Pérez es esta verdad: «Sólo los grandes estómagos digieren venenos». Por toda nuestra América era Julián del Casal muy conocido y amado, y ya se oirán los elogios y las tristezas. Y es que en América está ya en flor la gente nueva, que pide peso a la prosa y condición al verso, y quiere trabajo y realidad en la política y en la literatura. Lo hinchado cansó, y la política hueca y rudimentaria, y aquella falsa lozanía de las letras que recuerda los perros aventados del loco de Cervantes. Es como una familia en América esta generación literaria, que principió por el rebusco imitado, y está ya en la elegancia suelta y concisa, y en la expresión artística y sincera, breve y tallada, del sentimiento personal y del juicio criollo y directo. El verso, para estos trabajadores, ha de ir sonando y volando. El verso, hijo de la emoción, ha de ser fino y profundo, como una nota de arpa. No se ha de decir lo raro, sino el instante raro de la emoción noble o graciosa.-Y ese verso, con aplauso y cariño de los americanos, era el que trabajaba Julián del Casal. Y luego, había otra razón para que lo amasen; y fue la poesía doliente y caprichosa que le vino de Francia con la rima excelsa, paró por ser en él la expresión natural del poco apego que artista tan delicado había de sentir por aquel país de sus entrañas, donde la conciencia oculta o confesa de la general humillación trae a todo el mundo como acorralado, o como antifaz, sin gusto ni poder para la franqueza y las gracias del alma. La poesía vive de honra. Murió el pobre poeta, y no lo llegamos a conocer. ¡Así vamos todos, en esa pobre tierra nuestra, partidos en dos, con nuestras energías regadas por el mundo, viviendo sin persona en los pueblos ajenos, y con la persona extraña sentada en los sillones de nuestro pueblo propio !Nos agriamos en vez de amarnos. Nos encelamos en vez de abrir vía juntos. Nos queremos como por entre las rejas de una prisión. ¡En verdad que es tiempo de acabar! Ya Julián del Casal acabó, joven y triste. Quedan sus versos. La América lo quiere, por fino y por sincero. Las mujeres lo lloran. Julián del Casal, florece en la estación de mayo Por: Juanita Conejero Nació en Cuba y desde aquel día 7 de noviembre de 1863, cual difícil le fue andar, y para olvidar todas sus tristezas se refugió en el arte, persiguiendo como él decía fantásticas visiones. Julián del Casal, “aquel nombre tan bello” al decir de Martí, aquel poeta con el que no pudo nunca hablar, pero que era “muy conocido y amado en toda América” y del que predijo: “ya se oirán los elogios y las tristezas” y “es que en América, está en flor la gente nueva que pide peso a la prosa y condición al verso”. Así escribía el Apóstol, en Patria, Nueva York, un 31 de octubre de 1893 en ocasión de la muerte de aquel cubano, que gustaba de la poesía “doliente y caprichosa” de Francia con la rima excelsa y que fue capaz de asumirla, con la elegancia de su personal sentimiento y su directa cubanía. Sólo vivió treinta años. Hace ciento veinte años publicó Hojas al Viento su primer libro, en él, la influencia de los románticos y del parnasianismo francés. Mucho leía el gran Casal, mucho respetaba las formas métricas tradicionales, pero al ponerse en contacto con las últimas innovaciones francesas de su época y sobre todo cuando profundizó en la obra de Baudelaire y de Verlaine, este caudal poético enriqueció su verso y su prosa. Para Martí, no había dudas, que el verso de Julián era hijo de la emoción y fino y profundo, como una nota de arpa. En un artículo publicado en La Habana Elegante, y suscrito por Enrique Hernández Miyares, se expresa: “Julián de Casal es mi hermano de ideales…..él es un poeta sin tacha y sin miedo como se decía de los caballeros de la Edad Media. Ha impreso su libro Hojas al Viento y “ya está”, como él dice. Como todo si el libro gusta y la edición se vende, ya veremos pompa en la alcobita de Julián, donde hay mayólica en los estantes, libros hasta en los percheros y se ve la efigie del Santo Padre al lado de la de Sarah Bernhardt”. Dedica Casal este primer libro a quién considera su venerado maestro: Ricardo del Monte. ¡Oh hermosa Primavera! ¿Por qué escondes tu canto virginal a mis sentidos? ¿dónde estás que te llamo y no respondes, no respondes jamás a mis gemidos? Yo también en los campos de mi vida siento el invierno lóbrego y sombrío. ¡Mi alma es una floresta destruida! ¡Yo también en el alma tengo frío! En poco tiempo publicó su segundo libro Nieve. Mucho más visible en sus versos la influencia francesa sobre todo de Laconte de Lisle. Para Lezama Lima, los diez sonetos que también componen este libro “es una de las mejores colecciones de sonetos que puede mostrar nuestra literatura”. Después Bustos y Rimas, del cual Julián sólo pudo revisar las primeras pruebas. Era lo más logrado de su producción. Esas rimas según Lezama encierran “sus más secretas apetencias; sus inquietudes de hombre logran predominar sobre las influencias anteriores. En el último poema “Cuerpo y alma”, aúna su perdurable devoción por Baudelaire, los tormentos a que fue sometida su existencia atenaceada por la rebelión de los sentidos y por los más castos deseos, deseando ”que la alondra no viva junto al tigre y que la rosa no viva junto al cerdo”. El primer gran golpe de su vida, la muerte de la madre a los cinco años. Después, años más tarde, su soneto “A mi madre”, un clásico de la literatura cubana. Estudia en el Colegio de Belén. Matricula Derecho y abandona la carrera. En 1885 muere el padre. Ya escribe, y algo ha publicado, es muy joven. La Habana Elegante el ilustrado Semanario le abre las puertas. Escribe artículos sobre La Sociedad de la Habana. Uno de ellos sobre el general Sabás Marín y la familia, le cuesta el puesto en la Intendencia General de Hacienda. Su situación económica se hace muy difícil. Amigos lo ayudan, lo rodean, Nicolás Azcárate, Ramón Meza, Aurelio Mitjans, Manuel de la Cruz, Enrique Hernández Miyares y otros. La salud no lo acompaña. Reservad los laureles de la fama para aquellos que fueron mis hermanos; yo, cual fruto caído de la rama, aguardo los famélicos gusanos. Se hace colaborador de diversos periódicos y revistas de la época. Tradujo poemas de Baudelaire. Deseaba tanto ir a París. Sólo un solar le queda de la herencia paterna. Lo vende y nada más puede visitar España. Allí conoce a Salvador Rueda y a Francisco A. de Icaza. Allí también recuerda sus lecturas de los clásicos españoles de su adolescencia. Ya sentía la ola Modernista que tenía sus raíces espirituales en la gran patria francesa. Para Verlaine, Casal tenia a sólo veinticinco años un talento sólido y fresco. Se adentra el cubano en la lectura de parnasianos y simbolistas. Le inspiran poemas, Gautier, Coopèe, y tantos otros, y Rimbaud, Mallarmé, Vigny y Hugo. Siente cada momento, el calor de sus amigos de la Patria y comparte en las Tertulias y allí conoce a los hermanos Uhrbach que fueron sus primeros discípulos y sufre la temprana muerte, a sólo diecinueve años, de Juana Borrero, con la que había establecido una bella relación, inmortalizada en la virgen triste de sus versos. Como expresó el inolvidable Cintio Vitier, la casa de Borrero en Puentes Grandes, llegó a ser el centro del modernismo naciente en Cuba hasta la muerte de Casal. También El Fígaro recibe sus colaboraciones, y Casal, conoce a Darío y entre los dos grandes creadores nace fiel amistad que se traduce en intercambio de poemas y cartas. Para Julián, era tesoro aquel poema El Clavicordio de la Abuela que Darío le dedica, cuando el cubano le entrega sus hermosas Páginas de la Vida. Yo soy como esas plantas que ignota mano siembra un día en el surco por donde marcha, ya para que la que la anime luz de verano, ya para que la hiele frío de escarcha. Llevado por el soplo del torbellino, que cada día a extraño suelo me arroja, entre las rudas zarzas de mi camino, si no dejo un capullo, dejo una hoja. En 1892, el general Antonio Maceo, le dedicó un retrato escrito con su puño y letra y el poeta le escribe un soneto al héroe de nuestras luchas libertarias. ¡Cuántos hermosos recuerdos debió haber guardado de Casal su hermana doña Carmela viuda de Peláez, madre de la entrañable pintora cubana Amelia Peláez! El 21 de octubre de 1893, muere Julián del Casal en casa de su amigo el doctor Lucas de los Santos Lamadrid. De sobremesa, la rotura de un aneurisma. No faltó ni uno sólo de sus amigos al sepelio. Mas si queréis guardar mis pobres restos, grabad sobre mi tumba estas palabras: ¡Amó sólo en el mundo la Belleza! ¡Que encuentre ahora la Verdad su alma”! El Festival Internacional de Poesía de la Habana ya anuncia su programa para este mayo florido. Poetas de distintas partes nos visitarán. De nuestra América, se inundan nuestros espacios. Julián del Casal vuelve con sus Hojas al Viento, con su Nieve y con sus Bustos y Rimas, vuelve el trovador de las rarezas y de las amarguras humanas, de cuerpo endeble pero de fino espíritu y alma de palmera grande y solitaria, y hallará en el Arte “sonando y volando las dichas ignoradas”, el suspiro inenarrable de su reveladora poética, que florecerá una vez más, en todas las regiones donde es más hermosa la luna y vuelan, como él diría, los alciones sobre el mar. Referencias Juanita Conejero - www.cubarte.cult.cu/periodico/print/articulo/14910.htmll Damisela - www.damisela.com/literatura/pais/cuba/autores/delcasal/index.htm Por: Mirta Aguirre «Angustia y evasión de Julián del Casal» tituló hace años José Antonio Portuondo a un breve análisis del poeta. Poetas devotos de Casal, lastimados por ello, han dicho que era «muy cómodo hablar de evasión, de escapismo y otros términos análogos que puso de moda la crítica marxista». En realidad, no es cómodo evadirse, cuando de veras induce a ello, como sucedía con el autor de Nieve, una gran amargura vital; cuando de veras se tiene, como poseyó Julián del Casal, una gran honradez artística y humana. Tampoco es cómodo, frente a una personalidad bondadosa y tan límpida como la de Casal, frente a un artista de tanta significación como la suya en nuestra poesía, verse en la obligación de señalar debilidades y deficiencias. Pero lo cierto es que Casal se evadía, lo cierto es que se escapaba de mirar la realidad frente a frente. Y lo cierto es que, aunque incómodo, eso tiene que decirse. Puede comprenderse, puede explicarse; pero no debe callarse. Y mucho menos aplaudirse, Casal —o Baudelaire— y la burguesía eran incompatibles. Casal y el régimencolonial lo eran también. Eso hay que anotárselo. Pero generalizada la actitud a lo Julián del Casal, ¿habría tenido lugar el Noventa y Cinco? El poeta murió en 1893. De haber vivido, no habría sido imposible que, baudelerinamente,[sic] tomara el camino insurrecto. Pero, al desaparecer antes, quedaron en pie las japonerías, los ojos que para celebrar el Almendares pensaban en el Rhin, el admirador de los tintes y postizos, el hombre que sólo sentía ansias de aniquilarse, el poeta de «Nihilismo» y «Recuerdo de la infancia», cuya idea de la poesía puede encontrarse en párrafos como el escrito con motivo de Fornaris: El poeta moderno no es un patriota, como Quintana o Mickiewicz, que sólo lamenta los males de la patria y encamina los pueblos a las revoluciones; ni un soñador como Lamartine perdido en el azul; ni un didáctico como Virgilio o Delille, que pone su talento poético al servicio de las artes inferiores; ni un moralista como Milanés entre nosotros, que trata de refrenar en verso los vicios sociales; sino un neurótico sublime, como Baudelaire o Swinburne [...] [...] Alucinado, neurótico, desesperado, blasfemo, nihilista, era a su vez Julián del Casal. «Juzgándote vencido por nada luchas», escribió él de sí mismo en alguna ocasión. No obstante, escribió también el soneto famoso a Maceo. Y escribió «La perla», contra la anexión de Cuba a los Estados Unidos; y escribió el soneto a los estudiantes fusilados en 1871 y dejó en sus prosas muy agudas denuncias de nuestra existencia bajo el yugo español y sátiras que lo hicieron temible para la aristocracia colonial. Era un poeta cautivado por cuanto centelleara y pudiera deshacerse en chispas, quizás porque la luz es lo más transparente, lo más impalpable que percibimos y él era un atormentado por el peso de su cuerpo y un sediento de la pureza. Era un enfermo y poseía sensibilidad de enfermo. [...] Su sensibilidad y el modo de ver la vida que ella contribuía forjarle, nos son ajenas y distantes. No podemos compartirlas, pero, en sus circunstancias, podemos comprenderlas. Y eso es lo que podemos ofrecer hoy nosotros a Julián del Casal, a quien todo le fuera negado ayer, por haber ganado para Cuba, en las letras de su tiempo, un honroso lugar. Referencias http://www.habanaelegante.com/ Spring_Summer_2012/Hojas_Aguirre.html

José María Heredia y Heredia (Santiago de Cuba, 31 de diciembre de 1803- Ciudad de México, 7 de mayo de 1839) fue un poeta nacido en Cuba considerado por muchos como el primer poeta romántico de América, el iniciador del romanticismo en Latinoamérica y uno de los poetas más importantes de la lengua española. En años más recientes esta filiación romántica se ha matizado, señalándose la importancia del neoclasicismo y de la estética de la sensibilidad ilustrada para el pensamiento y la obra heredianos. Es conocido como el “Cantor del Niagara” y fue nombrado poeta nacional de Cuba.

Silvio Rodríguez Domínguez (San Antonio de los Baños, 29 de noviembre de 1946) es un cantautor, guitarrista y poeta cubano, exponente característico de la música de su país surgida con la Revolución cubana, conocida como la Nueva Trova Cubana. Con más de cuatro décadas de carrera musical, ha escrito al menos quinientas cuarenta y ocho canciones y publicado una veintena de álbumes, siendo uno de los cantautores de mayor trascendencia internacional del habla hispana.

Doralina de la Caridad Alonso Pérez (más conocida por su seudónimo Dora Alonso, Recreo, hoy Máximo Gómez, Matanzas, 1910-2001) fue una escritora cubana, Premio Nacional de Literatura. Es la autora cubana para niños más traducida y publicada en el extranjero y la que cuenta con mayor número de ejemplares. Su estilo literario narrativo está basado en la sencillez y el manejo de las emociones.

Emilio Ballagas. Poeta y ensayista cubano de reconocido prestigio en el ámbito literario del Siglo XX. Se le considera uno de los más excelentes cultivadores del Neorromanticismo y de la poesía negrista en Cuba. Nació en Camagüey el 7 de noviembre de 1908. Se graduó de Bachiller en Letras y Ciencias en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey, en 1926. Comenzó los estudios de pedagogía en la Universidad de La Habana, en 1928. “La poesía en mí no es un oficio ni un beneficio. Es una disciplina humilde, un hecho humano al que no puedo negarme, porque me llama con la más tierna de las voces, con una inconfundible voz suplicante e imperante a la vez. Como poeta no me siento en modo alguno un ser excepcional y privilegiado”. “No soy más que notario de mis propias emociones... Sólo que el poeta que da fe fiel de las emociones de su yo es algo más que un notario, es una aguja magnética que se mueve a la menor alteración, que oscila delicadamente para marcar de la manera más precisa y ajustada los más finos y varios matices del sentimiento.”

Heberto Padilla (Puerta del Golpe, Pinar del Río, 20 de enero de 1932 - Alabama, Estados Unidos, 24 de septiembre de 2000) fue un poeta y activista cubano, perseguido por el gobierno de la República de Cuba. En 1966 se convirtió en centro de una polémica cultural en las páginas de Juventud Rebelde, a pesar de lo cual obtuvo el Premio Nacional de Poesía por Fuera del juego, lo que motivó las protestas de la Unión de Escritores ya que el libro era considerado contrarrevolucionario. En 1967 comienza a trabajar en la Universidad de La Habana hasta que el 20 de marzo de 1971 es detenido a raíz del recital de poesía dado en la Unión de Escritores, donde leyó Provocaciones. Padilla fue arrestado junto con la poetisa Belkis Cuza Malé, su esposa desde 1967. Ambos fueron acusados por el Departamento de Seguridad del Estado de “actividades subversivas” contra el gobierno. Su encarcelamiento provocó una reacción en todo el mundo, con las consiguientes protestas de conocidísimos intelectuales entre los que figuraban Julio Cortázar, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Alberto Moravia, Octavio Paz, Juan Rulfo, Jean-Paul Sartre, Susan Sontag, Mario Vargas Llosa y muchos otros. Después de 38 días de reclusión en Villa Marista, Padilla leyó en la Unión de Escritores su famosa Autocrítica. Su esposa logró salir con su hijo pequeño hacia Estados Unidos en 1979, y al año siguiente, gracias a la presión internacional, permitió a Padilla viajar también a ese país. Llegó a Nueva York, vía Montreal, el 16 de marzo de 1980. Como testimonian su esposa y el escritor Guillermo Cabrera Infante esta experiencia y el exilio cambiaron a Padilla, que enfermó espiritualmente y nunca pudo reponerse del todo. Murió de un ataque al corazón a los 68 años, recostado en un sofá en Alabama.

Jesús Orta Ruiz 30 de septiembre de 1922, La Habana, †30 de diciembre de 2005, La Habana, también conocido con el sobrenombre de “Indio Naborí”, es un destacado poeta y decimista cubano, que desarrolló una gran popularidad en su tierra natal. Nació y se crió en una familia campesina conservadora de las tradiciones y folclore de origen español en los campos de Cuba, tradiciones llevadas a la isla por sus bisabuelos (quienes eran originarios de las Islas Canarias). De ahí que el punto de partida de su vocación poética, manifiesta precozmente, no podía ser otro que la décima, folclorizada en el canto de los labradores cubanos. Desde los nueve años de edad la improvisaba.

Gertrudis Gómez de Avellaneda (Santa María de Puerto Príncipe, Cuba, 23 de marzo de 1814 - Madrid, 1 de febrero de 1873), llamada cariñosamente «Carcajada» o «La Avellaneda», fue una novelista, dramaturga y poetisa cubano-española del Romanticismo. Se instaló en la Península a los veintidós años, donde comenzó a publicar bajo el seudónimo de «La Peregrina» y se dio a conocer con la novela Sab, considerada la primera novela antiesclavista (anterior incluso a La cabaña del tío Tom, de la escritora estadounidense Harriet Beecher Stowe).

La obra poética de este escritor, se caracteriza por la amplia gama de temas: patria, amor, etc, tratadas con un estilo muy propio y peculiar que logra una fácil y amena comunicación con el lector. Roberto Fernández Retamar (La Habana, 9 de junio de 1930) es un poeta cubano. Nació en el barrio La Víbora de la capital cubana. Comenzó a estudiar pintura y arquitectura, pero terminó Humanidades en la Universidad de La Habana (1948-52), donde más tarde se doctoró en Filosofía y Letras (1954). Gracias a una beca, profundiza sus estudios en las universidades de La Sorbona y de Londres; en la de Yale ofreció un curso sobre literatura hispanoamericana y en las de Praga y Bratislava dictó conferencias sobre literatura hispanoamericana. Ha sido director de la Nueva Revista Cubana (1959-60) y de la revista Casa de las Américas (desde 1965). En 1977 funda –y dirige hasta 1986- el Centro de Estudios Martianos. En 1985 se convierte en miembro de la Academia Cubana de la Lengua. Ha ocupado cargos políticos como lo de diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (1998) y miembro del Consejo de Estado. Ha sido jurado de premios literarios prestigiosos. Sobre su obra, en un entrevista dada a Trilce en 1968, señaló: Debo decir que tengo una desconfianza enorme sobre lo que un autor pueda decir de sí. Trabado entre modestias y vanidades (que pueden ser los mismo), y sobre todo impedido insalvablemente de mirarse acon los ojos con que los ven —y sobre todo lo verán— los otros, su testimonio sólo puede tomarse con las mayores cautelas . Desautorizadas así la líneas que siguen, añadiré que quizás en el futuro, si algún ocioso quiere ocuparse de mis versos, descubrirá que, después de ilusionados pastiches, a mis veintitantos años, voluntariamente influido por la poesía inglesa (que en general conocí y sigo conociendo mal, pero así son las cosas), y especialmente por Eliot (que acaso conocía un poco menos mal), y queriendo salir de un ambiente poético enrarecido, di en buscar una poesía que se acercara a la conversación en su idioma, a los inmediato en sus asuntos (...) pero no fue sino hasta la Revolución Cubana, en 1959, que empecé a trabajar con ese idioma que había intuido, necesitado. La conmoción histórica y psicológica (¿cómo podría ser de otro modo?), que ha sido, que está siendo, este acontecimiento, y la violencia, la inmediatez de las cosas que me rodean, lo explican suficientemente. Mi poesía no se «inserta» en la poesía cubana: en un momento dado, «es» la poesía cubana. (No la única, por supuesto). Teoría Literaria Roberto Fernández Retamar defiende que la Literatura Hispanoamericana adolece de ser estudiada desde una perspectiva europea, fuera de la misma literatura. A esta perspectiva la denomina otredad. Por ello, considera que hay que desplazar esa visión al punto sobre el que se teoriza, puesto que, si no fuera así, se podría crear una imagen falsa de este estudio. Por ello, frente a la otredad introduce el concepto de mismidad; así, la mismidad es atraer el estudio al concepto en sí, olvidando cualquier perspectiva europea que podría falsearlo. Este pensamiento queda muy bien simplificando en una cita suya: Una teoría de la literatura es la teoría de una literatura No es posible, por ello, realizar una teoría de la Literatura que aúne todas las corrientes, sino que cada cultura ha de estudiarse desde su 'mismidad', en la que habrá que elaborar una teoría general para ésta. Lo único que podemos hacer es teorizar sobre una teoría en concreto, nunca en general. Premios * Premio Nacional de Poesía por su libro Patrias, en 1951. * Premio Latinoamericano de Poesía Rubén Darío. * Premio Internacional de Poesía Nikola Vaptsarov de Bulgaria. * Premio Internacional de Poesía Pérez Bonalde, de Venezuela. * Premio de la Crítica Literaria por Aquí en 1996. * Medalla oficial de las Artes y las Letras, otorgada en Francia, en 1998. * Premio Juchimán de Plata, en 2004 Obra Poesía * Elegía como un himno, La Habana, 1950 * Patrias. 1949-1951, La Habana, 1952 * Alabanzas, conversaciones. 1951-1955, México, 1955 * Vuelta de la antigua esperanza, La Habana, 1959 *En su lugar, la poesía, La Habana, 1959 * Con las mismas manos. 1949-1962, La Habana, 1962 * Historia antigua, La Habana, 1964 * Poesía reunida. 1948-1965, La Habana, 1966 * Buena suerte viviendo, México, 1967 * Que veremos arder, La Habana, 1970. Publicado simultáneamente en Barcelona en Ed. El Bardo con el título de Algo semejante a los monstruos antediluvianos * A quien pueda interesar (Poesía 1958-1970), México * Cuaderno paralelo, La Habana, 1973 * Circunstancia de poesía, Buenos Aires, 1974 * Revolución nuestra, amor nuestro, La Habana, 1976 * Palabra de mi pueblo. Poesía 1949-1979, La Habana, 1980 * Circunstancia y Juana, México, 1980 (consta de Circunstancia de poesía y Juana y otros poemas personales) * Juana y otros poemas personales, Managua, 1981 * Poeta en La Habana, Barcelona, 1982 * Hacia la nueva, La Habana, 1989 * Hemos construido una alegría olvidada. Poesías escogidas (1949-1988), Madrid, 1989 * Mi hija mayor va a Buenos Aires, La Habana, 1993 * Algo semejante a los monstruos antediluvianos. Poesías escogidas 1949-1988, La Habana, 1994 * Las cosas del corazón, La Habana, 1994 * Una salva de porvenir, Matanzas, Cuba, 1995 * Aquí, Caracas, 1995 * Esta especie de poema. Antolojía poética, Puerto Rico, 1999 * Versos, La Habana, 1999. Ensayo * La poesía contemporánea en Cuba. 1927-1953, La Habana, 1954 * Idea de la estilística, La Habana, 1983 * Papelería, Universidad Central de Las Villas, 1962 * Ensayo de otro mundo, La Habana, 1967 * Introducción a Cuba. Historia, La Habana, 1968 * Calibán, México, 1971 * El son de vuelo popular, La Habana, 1972 * Lectura de Martí, México, 1972 * Para una teoría de la literatura hispanoamericana, La Habana, 1975 * Acerca de España. Contra la Leyenda Negra, Medellín, 1977 * Introducción a José Martí, La Habana, 1978 * Algunos problemas teóricos de la literatura hispanoamericana, Cuenca, 1981 * Para el perfil definitivo del hombre: (prólogo de Abel Prieto), La Habana, 1981 * Entrevisto, La Habana, 1982 * José Martí: semblanza biográfica y cronología mínima (con Ibrahím Hidalgo Paz), La Habana, 1982 * Naturalidad y modernidad en la literatura martiana, Montevideo, 1986 * Algunos usos de civilización y barbarie, Buenos Aires, 1989 * Ante el Quinto Centenario, 1992 * José Martí. La encarnación de un pueblo, Buenos Aires, 1993 * Cuando un poeta muere, Matanzas, Cuba, 1994 * Nuestra América: cien años, y otros acercamientos a Martí, La Habana, 1995 * Cuba defendida, La Habana, 1996 * Recuerdo a, La Habana, 1998 * La poesía, reino autónomo, La Habana, 2000 Referencias Wikipedia—http://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Fernández_Retamar

Mirta Aguirre Carreras. Poetisa, crítico y ensayista cubana nacida en La Habana el 18 de octubre de 1912. Se doctoró en leyes en 1941. Realizó estudios especiales de literatura, música y filosofía marxista. Fue miembro activo de la Liga Juvenil Comunista, la Liga Antimperialista, Defensa Obrera Internacional, el Partido Comunista de Cuba y el Partido Socialista Popular. Vicepresidenta de la Federación Democrática de Mujeres Cubanas y responsable político de la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo. Durante años tuvo a su cargo la sección de cine, teatro y música del Periódico Hoy. Después del Triunfo de la Revolución Cubana fue directora de la Sección de Teatro y Danza del Consejo Nacional de Cultura. Utilizó los seudónimos Rosa Iznaga, Rita Agumerri y Luis Robles Garza. Falleció en La Habana, el 8 de agosto de 1980.

Josefina García-Marruz Badía, conocida artísticamente como Fina García Marruz (La Habana, 28 de abril de 1923), es una poetisa e investigadora literaria cubana, que ha recibido numerosas distinciones entre las que destacan los premios Nacional de Literatura 1990, Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2007 y el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2011. Su obra poética ha sido traducida a varios idiomas y ha formado parte de numerosas antologías. Sus ensayos y poesías, además de en libros, han aparecido en diversas revistas y pediódicos, como Lyceum, Nueva Revista Cubana, Cuba en la Unesco, Islas, La Gaceta de Cuba, Unión, Revista de la Biblioteca Nacional o Anuario Martiano.

"Yo escribo porque necesito hacerlo, el impulso de escribir es irracional. A mí me gustaría mucho que mi escritura sirviera para despejar incógnitas, para mejorar cosas de la identidad nacional, de las relaciones entre las culturas, de las relaciones de carácter familiar, de la familia, de la familia cubana, etc". Nancy Morejón Nancy Morejón (La Habana, 7 de agosto de 1944 - ), poetisa, dramaturga, ensayista y traductora cubana. Su padre era de ascendencia africana y su madre de raíces chinas y europeas. Habiendo destacado desde muy temprana edad en los estudios, escribía poemas a los trece años y en 1959, con apenas quince, llegó a titularse de profesora de inglés; obtuvo el bachillerato en letras en 1961. A los dieciocho años publicó su primer libro de versos, Mutismos. Entre 1963 y 1964 fue profesora de francés en la Academia Gustavo Ameijeiras de La Habana y trabajó como traductora para el Ministerio del Interior. Obtuvo el premio «Rubén Martínez Villena» en 1964 y militó entre 1963 y 1965 en el Comité de Base de la Unión de Jóvenes Comunistas de la Escuela de Letras; se licenció en lengua y literatura francesas por la Universidad de la Habana (1966) y se doctoró con una tesis sobre el poeta martiniqueño Aimé Césaire. Entre 1986 y 1993 fue directora del Centro de Estudios del Caribe de Casa de las Américas, labor que reasumió en 2000. Desde 1991 es Miembro de la Academia de Ciencias de Cuba. Elaboró una Recopilación de textos sobre Nicolás Guillén (La Habana, Ediciones Casa de las Américas, 1974) y se ha dedicado principalmente a la traducción simultánea en eventos y congresos; también realizó traducciones para el Instituto del Libro, sobre todo de poesía afrocaribeña. Participó en el Encuentro del Centenario de Rubén Darío, celebrado en Varadero (1967) y en muchos otros actos literarios, relacionados con la poesía y la cultura. En 1980 recibió el Premio Nacional de Ensayo "Enrique José Varona" de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba por su libro Nación y Mestizaje en Nicolás Guillén, que en 1983 recibió también el Premio Mirta Aguirre; en 1986 recibió el "Premio de la crítica" cubano por Piedra Pulida y en 2001 el Premio nacional de Literatura. A Elogio y paisaje y La Quinta de los Molinos les fue otorgado también el Premio de la Crítica en l997 y 2000, respectivamente. La Universidad de Nueva York le confirió el Premio Yari-Yari de Poesía Contemporánea por el conjunto de su obra en el 2004. En agosto de 2006, durante la VL edición del Festival Noches de Poesía, recibió el Premio Corona de Oro de Struga 2006 de Macedonia ya proclamado el 21 de marzo de 2006, en la sede de la UNESCO, en París, por el Día Mundial de la Poesía. En mayo de 2007, en el marco del XII Festival Internacional de Poesía de La Habana, recibió el Premio Rafael Alberti. posee las Insignias de Oficial de la Orden al Mérito de la República de Francia y la réplica del Machete de Máximo Gómez, entre otros. Es miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua desde 1999. Escribió colaboraciones para Unión, Cultura'64, El Caimán Barbudo, La Gaceta de Cuba, Casa de las Américas. Fue seleccionada para la antología Novísima poesía cubana (1962) de Reinaldo Felipe y Ana María Simo. Su obra abarca una gran amplitud de temas. La mitología de la nación cubana y la relación integracionista de los negros con esta nación mediante el mestizaje de culturas españolas y africanas en una identidad nueva, cubana. La mayor parte de su obra apoya el nacionalismo, la revolución y el actual régimen cubano. Además, declara su feminismo respecto a la situación de las mujeres dentro de esta nueva sociedad y la integración racial haciendo a mujeres negras protagonistas centrales en sus poemas. Finalmente, su trabajo también trata la historia de la esclavitud y el maltrato en la relación de Cuba y los Estados Unidos, aunque su obra no está dominada por los temas políticos. Críticos sagaces han hecho notar jocosas observaciones sobre su propia gente, un particular y muy cubano empleo de la ironía y el humor, así como la calidad intrínseca de una poesía sumamente lírica, íntima, espiritual, e incluso erótica, hasta bucólica. Nancy Morejón ha sido traducida al inglés, al francés, al alemán, al portugués, al italiano, al ruso, al polaco y al holandés y es especialmente conocida en los Estados Unidos, donde su obra es muy apreciada y ha sido traducida y reimpresa en numerosas ocasiones. un fragmento lírico.

Rubén Martínez Villena (Alquízar, Provincia de La Habana, actual Provincia de Artemisa, Cuba, 20 de diciembre de 1899 - La Habana, 16 de enero de 1934) fue un abogado, escritor y revolucionario cubano que participó en los primeros años de la Revolución del Treinta. Comenzó a escribir sus primeros versos a los 11 años. Más tarde ingresó en el Instituto No.1 de La Habana, donde cursó el bachillerato en Letras y Ciencias, graduándose en 1916, y en septiembre del mismo año se matriculó en la Escuela de Derecho de la Universidad de La Habana hasta graduarse en el año 1922 con el título de abogado. Voces al poeta "Su don poético, inseparable y vitalicio en su esencia, le facilitó mil veces sin él saberlo, el cordeal magisterio; y la gracia verbal hija del dominio del idioma y de la posesión de sus secretos, fue en él arma victoriosa" –Juan Marinello "Tu vida tendrá luz plena de medio día" –Máximo Gómez Báez "Vivía en el verso y para el verso y fue no obstante su obra escasísima, el poeta más destacado y la voz más autenticamente personal del grupo" –Raúl Roa "Era un gran poeta no solo por su ímpetu lírico, sino también por el sabio freno con que lo encausaba y dirigía. Su cultura literaria era basta y ellos se ve en sus poemas técnicamente muy depurados" –Nicolás Guillén "En la breve obra de Rubén Martínez Villena, hay varias muestras de su preocupación por la musicalidad del verso, por el juego acentual que superando la servidumbre de la palabra puramente designante, alcance la expresión apoyando el valor fónico de los vocablos en sus recursos sonoros" –José Antonio Portuondo "Cómo poeta fue sin duda uno de los temperamentos más penetrantes de este período en su escasa obra, bullen inquietudes muy diversas" –Cintio Vitier

Notable poeta, ensayista y pintor cubano. Forma el trío de poetas que produjeron el primer renacimiento lírico en la República. Sus obras poseen un profundo valor literario y social. Figura más representativa de la lírica y la poesía guantanamera. Colaboró en más de sesenta periódicos y revistas de Cuba y el extranjero, también fue director y redactor de varias publicaciones guantanameras. Síntesis biográfica Nació el 18 de febrero de 1878, en la ciudad de Guantánamo. Hijo de Regino de la Caridad Boti y Morales y de Florentina Barreiro, fue el único varón vivo con 8 hermanas. Cursó la primera enseñanza en su pueblo natal. Entre 1895 y 1898 residió en Barcelona, enviado por su familia para que continuara sus estudios. En 1900 fue nombrado ayudante interino de una escuela de varones de Guantánamo, de la que más tarde ocupó la dirección. Trabajó como auxiliar de la mayordomía en un ingenio de República Dominicana (1902-1904). Trayectoria profesional Ejerció el magisterio en las escuelas públicas hasta el año 1906, en que fue declarado cesante. En 1907 fue cofundador, en Guantánamo, del Partido Conservador Nacional, cuya presidencia llegó a ocupar años más tarde (1920-1922). De 1907 a 1908 trabajó como profesor en colegios privados y dirigió la Escuela Nocturna Municipal. Durante varios años desempeñó la secretaría de la Junta Municipal Electoral de Guantánamo (1908-1917). En 1911 se graduó de maestro público. Obtuvo el título de Bachiller en 1913. Ese mismo año fue presidente de la Sociedad de Conferencias de Guantánamo. Se graduó de Doctor en Derecho Civil en la Universidad de la Habana (1917) y más tarde obtuvo el título de Notario Público (1918). Ejerció la carrera notarial y fue profesor de gramática y literatura en el Instituto de Segunda Enseñanza de Guantánamo. Fue delegado a la Segunda Conferencia Americana de Cooperación Intelectual (1941). En 1942 se graduó de Doctor en Filosofía y Letras en la Universidad de la Habana. Dirigió El Resumen. Fue colaborador en Oriente, El Pensil, Oriente Literario, Renacimiento, El Cubano Libre, Orto, Luz, El Estudiante, Cuba y América, El Tiempo, Cuba Contemporánea, Revista de Avance, Letras, El Fígaro, Bohemia, La Ilustración, Universal, Diario de la Marina, Revista Bimestre Cubana, El Mundo. Fue miembro correspondiente de la Academia de la Historia de Cuba, de la Academia Cubana de la Lengua y de la Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes de Cádiz. Se dedicó al estudio de la métrica y publicó obras desconocidas de Rubén Darío. También escribió ensayos. Compiló cantos populares cubanos, recogidos en La lira cubana (4ª ed., Imp. La Imperial, Guantánamo, 1919). Con José Manuel Poveda y Agustín Acosta forma el trío de poetas que produjeron el primer renacimiento lírico en la República. 1920- Es Presidente del Partido Conservador de Guantánamo. Renuncia a la Dirección del Periódico El Nacionalista, de Guantánamo. Publica Hipsipilas, una compilación de poemas de Rubén Darío. 1921- Publica: El Mar y la Montaña, también edita El Árbol del Rey David, una compilación de poemas inéditos de Rubén Darío, y Dilucidaciones Métricas. 1922- El día 11 de mayo contrae matrimonio con Caridad de León y Blanco y procrean tres hijos: Regino Gaudencio, Caridad Mariana y Florentina Regis. Funda la Logia Esperanza. 1923- Publica Para Hipsipilas, compendio de poemas de Rubén Darío. 1924- Presenta su trabajo: "El 24 de Febrero de 1895" a la Academia de Historia de La Habana y lo aceptan como miembro el día 27 de marzo. 1925- Publica el libro Martí en Darío. Es aceptado en la Real Academia Hispano Americana de Ciencias y Artes de Cádiz. 1926- Publica el libro de poesías La Torre del Silencio y Notas Acerca de José Manuel Poveda, su Tiempo, su Vida y su Obra, en la Editorial El Arte, Manzanillo. 1927- Es aceptado y recibe el Título de miembro de la Academia de Historia de Cuba. Escribe el prólogo del libro "Liberación" de Juan Marinello. 1929- Publica Kodak - Ensueño. El 10 de junio lo promulgan Socio de Honor de la Delegación de Veteranos de Guantánamo. 1930- Publica Kindergarten. El 20 de mayo es declarado Socio de Honor de la Delegación de Veteranos de Guantánamo. 1937- Es nombrado Catedrático de Gramática y Literatura en el Instituto de Segunda Enseñanza de Guantánamo, el 7 de abril. 1939- Inicia sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana y su tesis de grado fue: "Gracilazo de la Vega", que nunca presentó. Pronuncia un discurso en La Confianza el 24 de febrero. 1948- Viaja a los Estados Unidos y visita la Biblioteca del Congreso, encontrándose con que todos sus libros están allí. Realiza también estudios sobre José Martí, Edgar A. Poe y otros. 1949- Es Jurado del Premio Justo de Lara en La Habana. 1950- Lo condecoran con una Medalla por 30 Años de Servicios como Notario Público. 1953- Organiza el Simposio Martiano en Guantánamo, el 21 de marzo 1958-En febrero recibe la Aceptación como Miembro de la Academia Cubana de la Lengua. Además de su notable labor como poeta y pintor, publicó magníficos artículos y ensayos sobre destacadas personalidades de las letras cubanas como José Martí, Rubén Martínez Villena, Gertrudis Gómez de Avellaneda y otras figuras de la cultura cubana. Se dedicó al estudio de la métrica y publicó obras desconocidas de Rubén Darío. También escribió ensayos. Compiló cantos populares cubanos, recogidos en La lira cubana (4ª ed., Imp. La Imperial, Guantánamo, 1919). Con José Manuel Poveda y Agustín Acosta forma el trío de poetas que produjeron el primer renacimiento lírico en la República. Falleció el 5 de agosto de 1958, en su casa de la calle Martí No 911, en su natal ciudad de Guantánamo. Trabajo literario Como ensayista fue una de las voces críticas más importantes de su generación. De ello dan muestras Yoísmo, donde da fe de la lucidez y erudición. La Avellaneda como metrificadora (1913), Dilucidaciones métricas (1921), Sincronismo a manera de prólogo para el lector cubano de Crepúsculos fantásticos (1916), La nueva poesía en Cuba (1927) y otros. Regino Eladio Boti escribió un total de 22 libros o folletos publicados. Pero dejó sin editar otros veinte de igual valor literario y profundo valor social. Entre sus obras se puede destacar su obra publicada en 1926, La torre del silencio, Rumbo a Jauco, Prosas Emotivas, Kodak-Ensueño, esta de 1929, y Kindergarten que viera la luz en 1930. Entre la abundante papelería de este relevante escritor se encuentran más de tres mil poemas inéditos, numerosos ensayos sobre la vida y obra de José Martí y otros autores, así como un centenar de artículos y comentarios de temas diversos, y hasta una historia de su ciudad, Guantánamo. Publicó artículos en las más prestigiosas revistas y publicaciones de la época: Bohemia, Oriente, Cuba Contemporánea, El Pensil, Revista de Avance, Diario de la Marina, Orto, Revista Bimestre Cubano. Plástica Su educación estética se produjo, en buena parte, fuera de Cuba. Fue en Barcelona, como alumno del Colegio de Vilar, entre 1895 y 1897, cuando comenzó a desarrollarse el pintor cuyas obras se contemplan hoy. Ellas reflejan su fidelidad a un realismo académico que se adscribirá, en Cuba, a las líneas trazadas por Sanz Carta, contrapuestas, como señala justamente Jorge Rigol, al romanticismo de los Chartrand. Y aquí se da también un algún distanciamiento de los paisajistas santiagueros coetáneos de Boti (1878-1958): José Joaquín Tejeda (1867-1943) y los hermanos Hernández Giro: Rodolfo (1881-1970) y Juan Emilio (1882-1953), acuarelistas ambos, que con José Bofill Cayol (1852-1946) constituyen un grupo bastante homogéneo de intérpretes suavemente románticos y, alguna vez, tímidamente impresionistas, del paisaje rural y urbano de Santiago de Cuba. Muerte Falleció el 5 de agosto de 1958, en su casa de la calle Martí No 911, en su natal ciudad de Guantánamo. Referencias Ecured – ecured.cu/index.php/Regino_Boti