Info

Ragazzi che raccolgono frutta

Francisco de Goya

1778

Museo Nacional del Prado

Concha Lagos (pseudónimo de Concepción Gutiérrez Torrero) (Córdoba, 23 de enero de 1907-Madrid, 6 de septiembre de 2007) fue una editora, escritora y miembro de la Real Academia de Córdoba. Está considerada escritora total, por haber publicado tanto poesía como narrativa, teatro y ensayo.

José Lupiáñez Barrionuevo (La Línea de la Concepción, Cádiz, 1955) es un poeta español. Pasa su infancia en El Puerto de Santa María, trasladándose más tarde a Barcelona, en cuya universidad comienza a cursar estudios de Filosofía y Letras, que termina en Granada con la especialidad de Licenciado en Filología Hispánica. En 1975 funda con el poeta granadino José Ortega la colección Silene, cuyo primer título será su libro Ladrón de fuego. Desde entonces ha dirigido la colección Ánade (1978) y participado en otras revistas (Letras del Sur, Travesaño, Divertimento, Educa, Trivium, Los Tiempos y más recientemente en los de Sureste, Humanística). OBRAS En verso * Ladrón de fuego (1975) * Río solar (Ánade, Granada, 1978) * El jardín de ópalo (Edascal, Madrid, 1979) * Amante de gacela (Zumaya, Universidad de Granada, 1980) * Música de esferas (Genil, Diputación Provincial de Granada, 1982) * Arcanos (Diputación Provincial de Córdoba, 1984) * Laurel de la costumbre (antología, Anade, Granada, 1988) * Número de Venus (colección "Campo de Plata", (Granada, 1996) * Égloga de la estación segunda: El verano, (Colec. "Ánade", Granada) * La luna hiena, (colección "Provincia", (Excma. Diputación Provincial de León, 1997) * Puerto escondido (publicado por el Centro de la Generación del 27, en su colección "Ibn * * * Gabirol" - Excma. Diputación Provincial de Málaga, 1998) * La verde senda (Colec. "Fenice", Huerga y Fierro, Madrid, 1999) * El sueño de Estambul (Colección "Granada Literaria", Ayuntamiento de Granada, 2004) * Petra (Ediciones Port Royal, Granada, 2004). * La edad ligera (EH Editores, Jerez de la Frontera, 2007) En prosa * Las tardes literarias (Mirto Academia, 2005) * Poetas del sur (Mirto Academia, 2008) Citas Yo también quiero ser como vosotros fuisteis alguien raro que escribe sus versos al olvido y al frente de sus libros deja, porque ha vivido unas pocas palabras como unas rosas tristes. Yo también quiero un pórtico, un principio, un preámbulo, un lugar donde quede que no amé, o que sufrimos, un lugar donde rece que sentí, que escondimos en las noches amargas ese miedo sonámbulo. (De Pórtico, en Número de Venus) Cargos * Miembro fundador de la Asociación Andaluza de Críticos Literarios * Director de publicaciones de Port Royal, Ediciones. * Ex-presidente de la Asociación Cultural Guadalfeo, Instituto de Estudios de la Costa Granadina y de las Alpujarras * Consejero de Honor del Instituto de Estudios Campogibraltareños * Miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada Referencias Wikipedia—http://es.wikipedia.org/wiki/José_Lupiáñez José Lupiáñez nace en La Línea (Cádiz) en agosto de 1955. Su infancia transcurre en El Puerto de Santa María. Posteriormente se traslada a Barcelona en cuya Universidad comienza estudios de Filosofía y Letras, que acabará en la de Granada, licenciándose en Filología Hispánica. Desde muy joven comienza a colaborar como poeta y crítico en numerosas publicaciones españolas y extranjeras. En 1975 funda junto al poeta José Ortega la colección "Silene", que se inicia con su primer libro Ladrón de fuego (Universidad de Granada, 1975), obra de la que se han publicado otras dos ediciones: una en la colección "Cuadernos del Caballo Verde" de la Universidad de Xalapa (México, 1975) y otra en la colección "Ánade", que dirigió desde su creación en 1978, y que en una primera etapa codirigió con el también poeta José Gutiérrez. Ha participado en los consejos de redacción de diferentes revistas: Resurgimiento, Letras del Sur, Travesaño, Divertimento, Educa, Trivium, Los Tiempos y más recientemente en los de Sureste, Humanística etc. Fue coordinador junto a Mauricio Gil Cano de las páginas de Azul, Cuaderno de Cultura de El Periódico del Guadalete y de El Periódico de La Bahía. Coordinó desde 1996 a 1998 la sección de cultura del semanario El Faro, y en la actualidad colabora con asiduidad en Cuadernos del Sur, del Diario Córdoba. Su obra ha sido incluida en importantes recuentos y antologías, y traducida a varios idiomas. Ha participado además en numerosos libros colectivos y ha sido reconocido con diversos premios, tales como: el "Antonio Machado", el "Juan Ramón Jiménez", el "Luis de Góngora" y el I Premio Nacional de Poesía "Emilio Prados", entre otros. Hasta la fecha ha publicado (además del citado Ladrón de fuego): Río solar (Ánade, Granada, 1978), El jardín de ópalo (Edascal, Madrid, 1979), Amante de gacela (Zumaya, Universidad de Granada, 1980), Música de esferas (Genil, Diputación Provincial de Granada, 1982), Arcanos (Diputación Provincial de Córdoba, 1984) y la antología Laurel de la costumbre (Ánade, Granada, 1988), en donde se recoge una selección de su obra publicada hasta esa fecha, con algunos inéditos finales. En 1989 recibió una Beca de Creación del Ministerio de Cultura para escribir su libro Número de Venus, publicado en la granadina colección "Campo de Plata", (Granada, 1996). En ese mismo año también se edita la Égloga de la estación segunda: El verano, (Colec. "Ánade", Granada). En 1997 apareció La luna hiena, en la colección "Provincia", (Excma. Diputación Provincial de León). Con posterioridad han visto la luz : Puerto escondido, publicado por el Centro de la Generación del 27, en su colección "Ibn Gabirol" (Excma. Diputación Provincial de Málaga, 1998), La verde senda (Colec. "Fenice", Huerga y Fierro, Madrid, 1999); y más recientemente: El sueño de Estambul (Colec. "Granada Literaria", Ayuntamiento de Granada, 2004), Petra (Ediciones Port Royal, Granada, 2004) y La edad ligera (EH Editores, Jerez de la Frontera, 2007). En prosa ha publicado entre otros títulos Las tardes literarias (Granada, 2005) y Poetas del Sur (Granada, 2008), ambos en la colección “Mirto Academia”. Es miembro fundador de la Asociación Andaluza de Críticos Literarios y director de publicaciones de Port Royal, Ediciones. Fue presidente de la Asociación Cultural Guadalfeo, Instituto de Estudios de la Costa granadina y de las Alpujarras y, en la actualidad, es Consejero de Honor del Instituto de Estudios Campogibraltareños y miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada. Referencias http://www.joselupianez.com/

Amalia Iglesias Serna (Menaza, provincia de Palencia; 1962) es una filóloga, poetisa y periodista cultural española. En los años sesenta se mudó con su familia a Bilbao, donde se licenció en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto, y donde se inició en la poesía. Sus comienzos bilbaínos dentro del grupo Poetas para el Pueblo, editores de la revista Zurgai, le llevaron a la publicación de su primer poema. Vivió unos años en Madrid y después en Salamanca. Es una gran conocedora de la obra de María Zambrano. En 2007 fue nombrada Presidenta Ejecutiva de la Comisión Nacional para la Conmemoración del Centenario de Machado en Soria

Mauricio Bacarisse fue un poeta, narrador, novelista, ensayista, traductor y colaborador de medios de prensa de España. Pertenece cronológicamente a la generación del 27. Nació en Madrid el 20 de agosto de 1895. Estudió en la capital de España y desempeñó la cátedra de filosofía en los institutos de Mahón, Lugo y Ávila. Fundó junto a su amigo Ramón Gómez de la Serna las tertulias del café de Pombo. Se le considera un poeta de transición entre el modernismo y el ultraísmo, movimientos de los que se separa para componer una poesía pura, al estilo de la cultivada por Juan Ramón Jiménez.

El riojano Gonzalo de Berceo (Berceo, Logroño, hacia 1195 - Monasterio de San Millán de la Cogolla, hacia 1268) se educó en el monasterio de San Millán de la Cogolla ("en Sant Millán de Suso, fue de niñez criado") y llegó a ser un clérigo secular que trabajó primero como diácono (1221) y luego como preste o presbítero (1237), maestro de los novicios y, según Brian Dutton, notario del abad Juan Sánchez en el citado monasterio de San Millán de la Cogolla. Tuvo un hermano que, como él, era también clérigo. Recibió una educación muy esmerada, pues se formó entre 1222 y 1227 en los recientemente creados estudios generales (un antecedente medieval de las modernas universidades) de Palencia, los primeros que hubo en España y fundados por el obispo don Tello Téllez de Meneses que Berceo nombra en sus obras; allí había cuatro cátedras: Teología, Derecho Canónico, Lógica y Artes (gramática), por lo que el futuro poeta recibió una formación novedosa y muy superior a la de los otros eclesiásticos de su mismo nivel. Sin embargo, a principios del siglo XIII, el monasterio de San Millán atravesaba un periodo de decadencia de su antiguo esplendor, que el poeta intentó combatir con sus escritos; debió fallecer ya a mediados el siglo XIII, después de 1264. Berceo fue el más importante representante del mester de clerecía. Depuró el idioma castellano, en su variedad dialectal riojana, para lo cual trasvasó numeroso vocabulario desde el latín (cultismos) y recurrió a fórmulas de la literatura oral tradicional y del mester de juglaría. En su trabajo como notario eclesiástico, y con la intención de paliar la decadencia del monasterio, llegó incluso a falsificar documentos para conseguir que los reacios campesinos pagaran sus contribuciones al mismo. Sus obras narrativas y didácticas en verso tratan siempre sobre tema religioso, y están constituidas fundamentalmente por hagiografías, esto es, biografías de los santos, en especial aquellos a los que se rendía culto en los monasterios con los que estuvo vinculado: la Estoria de sennor San Millán, la Vida de Sancta Oria, virgen y La vida del glorioso confesor Santo Domingo de Silos, por ejemplo. Su obra maestra es, sin embargo, los Milagros de Nuestra Señora. Otras obras suyas son El duelo que fizo la Virgen María el día de la Pasión de su fijo Jesu Cristo, Del sacrificio de la Misa, De los signos que aparecerán ante del Juicio, el Martiryo de Sant Laurencio, los Loores de Nuestra Señora y tres Himnos, dedicados a Jesús, el Espíritu Santo y la Virgen. No se muestra como un narrador original, ya que traduce ampliando obras escritas anteriormente en latín (amplificatio); su originalidad y carácter artístico debe apreciarse en el tratamiento de los temas, en el estilo, los detalles costumbristas y adaptaciones a la mentalidad medieval y campesina que añade a dichos relatos. El ámbito de creación de su obra es culto, aunque se reviste de una apariencia popular y utiliza elementos tradicionales; la estrofa que emplea para la versificación es la cuaderna vía o tetrástrofo monorrimo: cuatro versos alejandrinos o de catorce sílabas separados cada uno en dos mitades de siete sílabas por una cesura que coincide con final de palabra y grupo fónico, impidiendo toda sinalefa, y con una única rima consonante en todos sus versos. Sus obras se pueden dividir en tres grupos: * Obras sobre la Virgen María: Loores de Nuestra Señora, Duelo que fizo la Virgen y Milagros de Nuestra Señora. * Vidas de santos: Vida de San Millán, Vida de Santo Domingo de Silos, Poema de Santa Oria y Martirio de San Lorenzo. * Obras doctrinales: De los signos que aparecen antes del Juicio Final y Del sacrificio de la misa. Milagros de Nuestra Señora Comienza con una introducción alegórica en la que el autor se presenta a sí mismo en una naturaleza idealizada, descanso del hombre, que simboliza las virtudes y perfecciones de la Virgen. A continuación, se suceden veinticinco milagros realizados por la Virgen a favor de personas que sienten una gran devoción por ella. Berceo no inventa, sólo pretende difundir en lengua romance los relatos ya existentes sobre la Virgen, los cuales él modifica con libertad. Las principales características de los Milagros son las siguientes: * Berceo introduce elementos cotidianos para atraer a sus oyentes. * Emplea elementos del arte juglaresco, como el uso de expresiones para llamar la atención de sus oyentes. * Al final de cada relato aparece una moraleja o enseñanza para hacer comprender al oyente las ventajas que reporta ser un devoto de la Virgen. Se pueden distinguir tres grupos de milagros: * En los que María premia o castiga a los hombres, como "La casulla de San Ildefonso". * En los que la Virgen perdona y logra salvar de la condenación a sus devotos, como "El sacristán impúdico". * En los que los personajes sufren una crisis espiritual y María les ayuda a solucionar el conflicto, como "La abadesa encinta”. Gonzalo de Berceo y el euskera Antiguamente, aparte del castellano se conocía el euskera en La Rioja Alta, y por eso Gonzalo de Berceo, uno de los primeros escritores en lengua española utilizaba palabras vascas como beldur 'miedo' ("Don Beldur"), gabe 'sin' o 'privado de'; o çatico que viene del euskera zatiko 'pedacito', entre otras más. Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_de_Berceo

Francisco Brines Bañó (Oliva, Valencia, 1932) es un poeta español. Pertenece al grupo poético de los años 50 o Generación del 50, junto a Claudio Rodríguez, Jaime Gil de Biedma y Ángel González Biografía Estudió derecho en la Universidad de Deusto, Valencia y Salamanca, y cursó estudios de Filosofía y Letras en Madrid. Está considerado uno de los poetas actuales de más hondo acento elegíaco. Pertenece a la segunda generación de la posguerra, y junto a Claudio Rodríguez y José Ángel Valente, entre otros, perteneció al grupo conocido como Generación del 50, si bien, a diferencia de la mayoría de los poetas del 50 o del medio siglo, nunca cultivó la poesía social (de la que hay rastros, sin embargo, en su libro El santo inocente, luego llamado Materia narrativa inexacta). Fue profesor de español en la Universidad de Oxford, y en 1988 revisó y adaptó el texto de [El alcalde de Zalamea], versión que fue estrenada en noviembre del mismo año por la Compañía de Teatro Clásico, y dirigida por José Luis Alonso. En el año 2001 fue nombrado miembro de la Real Academia Española, para ocupar el sillón X, vacante tras el fallecimiento del dramaturgo Antonio Buero Vallejo. Tomó posesión el 21 de mayo de 2006. Su obra poética, en la que se percibe una evidente influencia de Luis Cernuda, se caracteriza por un tono intimista y por la constante reflexión sobre el paso del tiempo. En su escritura, la infancia aparece como un tiempo mítico, que desconoce la muerte, ligado al espacio de Elca, la casa de la niñez en Oliva. El adulto ha sido expulsado definitivamente del paraíso de la infancia y sólo en algunos momentos (a través del erotismo, de la contemplación de la naturaleza...) el ser humano recupera la plenitud vital experimentada en la niñez y en la juventud. Por todo ello, la memoria desempeña un papel fundamental en su escritura, si bien en sus poemas se deja traslucir la convicción de que ni la poesía ni el recuerdo permiten detener el paso del tiempo y salvar los momentos de plenitud del pasado. En El otoño de las rosas, su libro más valorado por la crítica, se funden el lamento elegiaco y la exaltación vital. El tema del amor homosexual aparece recurrentemente en sus poemas, siempre con naturalidad. Según Ariadna G. García: Se reitera en la obra de Brines esta búsqueda incesante de la Pureza, en un intento por ennoblecer, moralmente, la homosexualidad. Su escritura, que tiende a un equilibrio clásico y a un tono melancólico, que intenta dominar la angustia ante la muerte mediante una asunción serena de lo inevitable, se nutre no sólo de la influencia de su admirado Luis Cernuda sino también, y en especial, en su primer libro, Las brasas, de la poesía de Juan Ramón Jiménez y del Antonio Machado más intimista. En su libro Aún no, se acerca a la poesía satírica, una línea que el poeta apenas ha cultivado posteriormente. Son muchos los poetas de las últimas generaciones que se interesan en la poesía de Brines, desde "novísimos" como Jaime Siles o Luis Antonio de Villena hasta poetas de ahora mismo. Obra poética * Las brasas (1960). Premio Adonais * El santo inocente (1965) * Palabras a la oscuridad (1966). Premio de la Crítica * Aún no (1971) * Insistencias en Luzbel (1977) * El otoño de las rosas (1986). Premio Nacional de Literatura * La última costa (1995). Premio Fastenrath de la Real Academia Española Antologías * Ensayo de una despedida. Poesía 1960-1971 (1974) * Poesía. 1960-1981 (1984) * Selección propia, Madrid, Cátedra, 1984 * Poemas excluidos (1985) * La rosa de las noches (1986) * Poemas a D. K. (1986) * El rumor del tiempo, Barcelona, Anagrama, 1989 * Espejo ciego, Generalitat Valenciana, 1993 * Breve antología personal (1997) * Francisco Brines, poesía, Universitat de Lleida, 1997 * Selección de poemas (1997) * Poesía completa (1960-1997) (1997) * Antología poética (1998) * La Iluminada Rosa Negra (2003) * Amada vida mía (2004) * Antología poética, Madrid, Espasa-Calpe, 2006 * Todos los rostros del pasado, Barcelona, Círculo, 2007 * Para quemar la noche, Madrid, Patrimonio Nacional, 2010 * Yo descanso en la luz, Madrid, Visor, 2010 Otras obras * Escritos sobre poesía española contemporánea, Valencia, Pre-Textos, 1994. * "Carmen Calvo", Caja de Ahorros de Asturias, 1999 * 2002 Luis Cernuda, Ocnos. Edición literaria de Francisco Brines. Unidad y cercanía personal en la poesía de Luis Cernuda: discurso de ingreso en la Real Academia Española, contestado por Francisco Nieva, Sevilla, Renacimiento, 2006. * 2010 ELCA. Libro de artista conjunto con Mariona Brines. Valencia, Editorial Krausse. Algunos galardones recibidos * 2010 Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. * 2007 IV Premio de Poesía Federico García Lorca * 2004 Premio a la Creatividad 'Ricardo Marín' * 1999 Premio Nacional de las Letras Españolas. * 1998 Premio Fastenrath. * 1987 Premio Nacional de Literatura. * 1967 Premio de las Letras Valencianas. * 1967 Premio Nacional de la Crítica * 1960 Premio Adonais Bibliografía sobre su obra * José Andújar Almansa, La palabra y la rosa. Sobre la poesía de Francisco Brines. Alianza, 2003. * Carlos Bousoño, Poesía poscontemporánea. Cuatro estudios y una introducción. Júcar, 1985. * Antonio García Berrio, Empatía. La poesía sentimental de Francisco Brines. Generalitat Valenciana, 2003. * José Luis Gómez Toré, La mirada elegíaca. El espacio y la memoria en la poesía de Francisco Brines. Pre-Textos, 2002. * José Olivio Jiménez, La poesía de Francisco Brines. Renacimiento, 2001. * David Pujante, Belleza mojada. La escritura poética de Francisco Brines. Renacimiento, 2004. Referencias Wikipedia – http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Brines

Mercedes de Velilla y Rodríguez fue una ensayista, dramaturga, pero sobre todo poetisa y una de las escritoras más representativas del movimiento literario de Andalucía en la segunda mitad del siglo XIX. Nació en Sevilla el 24 de septiembre de 1852 en el seno de una familia con gran vocación literaria. De hecho, casi todos los miembros de su familia escribían, especialmente poesía, como su madre María Dolores Rodríguez, su hermana Felisa pero y sobre todo su hermano José de Velilla, uno de los dramaturgos más fecundos de la segunda mitad del siglo XIX sevillano.

José Bergamín Gutiérrez (Madrid, 30 de diciembre de 1895 - San Sebastián, Guipúzcoa, 28 de agosto de 1983) fue un escritor, ensayista, poeta y dramaturgo español. Sus restos están enterrados en Fuenterrabía Infancia y juventud Su padre llegó a ser presidente del cantón de Málaga; su madre fue una católica fervorosa; nunca renegó de esta doble herencia y toda su vida trató de congraciar catolicismo y comunismo ("con los comunistas hasta la muerte... pero ni un paso más", dirá). Estudió leyes en la Universidad Central. Sus primeros artículos aparecieron en la revista Índice, dirigida por Juan Ramón Jiménez, en los años 1921 y 1922; su amistad con el gran poeta será tan intensa y duradera como la que sostuvo con Miguel de Unamuno, que es también una de las principales fuentes intelectuales en su obra. Fue en la revista Índice donde, según él, surgió toda la nómina de escritores de la Generación del 27, marbete que detestaba, pues el prefería denominarla "Generación de la República". La crítica oficial le ha negado siempre su pertenencia a dicho grupo y le clasifica más bien entre los miembros de la Generación de 1914 o Novecentismo, pero la verdad es que participó en los comienzos del 27, colaboró en todas sus publicaciones y fue editor de sus primeros libros, por lo que puede decirse que fue uno de sus representantes más genuinos. Por otra parte, se considera a Bergamín como el principal discípulo de Unamuno y uno de los mejores ensayistas en español del siglo XX, y se aprecia en sus escritos la calidad de página de un consumado y original estilista. Sus temas preferidos van desde los mitos literarios a España, el Siglo de Oro, la mística, la política o la tauromaquia.También fundó unos de los colegios más antiguos de Málaga, llamado Bergamín, y que en su época era uno de los mejores colegios de Málaga en el que hasta ahora se conserva muchos objetos, libros, cuadernos etc... Pero es precisamente la originalidad de su obra literaria y su gusto unamuniano por lo paradójico lo que ha desconcertado a los historiadores menos sensibles de la literatura española, perjudicando a su fama pese a su activísima labor literaria en el terreno del aforismo, el ensayo, la lírica, la edición y el teatro. Eso no le importaba demasiado y, de hecho, él mismo deseó convertirse en lo que fue: un auténtico fantasma en el mundo cultural español. Dictadura de Primo de Rivera y República Opuesto a la dictadura de Miguel Primo Rivera, participó en un mitin político en Salamanca junto a Unamuno en apoyo de los ideales republicanos. Ocupó además por breve tiempo el cargo de Director General de Seguros en el primer Ministerio de Trabajo republicano a las órdenes de Largo Caballero. En 1933 fundó y dirigió Cruz y Raya, "revista del más y del menos" o "de la afirmación y la negación", sin duda la publicación más original, abierta e independiente de entonces y donde participaron numerosos autores del 27. Su último número, el 39, aparece en junio de 1936, días antes del inicio de la Guerra Civil, y muere con la República. Guerra Civil Durante la Guerra Civil Bergamín presidió la Alianza de Intelectuales Antifascistas y fue nombrado agregado cultural en la Embajada española en París, donde se ocupó en buscar apoyos morales y financieros para la decaída República; su nombre está asociado en esta época a casi todas las empresas culturales durante la contienda. Escribe en las revistas El mono azul, Hora de España y Cuadernos de Madrid. Preside en 1937 en Valencia el segundo Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura, que reunió a más de un centenar de intelectuales llegados de casi todas partes del mundo. Durante la República Bergamín alcanzó la cúspide de su prestigio intelectual, multiplicándose en todos los frentes literarios y periodísticos y consiguiendo que España fuese la sede del Congreso Internacional de Escritores en 1937, además de hacer a Pablo Picasso el encargo oficial del Guernica para la Exposición de ese mismo año. El escritor adoptó una postura muy radical, llegándose a pasear con pistola en mano por las calles de Madrid, apareciendo escritos suyos en El mono azul en los que de forma devastadora satirizaba a muchos junto a la triste sección A paseo que invitaba a los asesinatos. Confiesa el novelista Andrés Trapiello que Bergamín, “como intelectual orgánico que justificaba los asesinatos de comunistas y trotskistas no ofrece dudas”. Jamás se retractó de actitudes y opiniones como las citadas. Posguerra y exilio Al triunfar Franco se fue al exilio llevándose un ejemplar de Poeta en Nueva York que le había dado Federico García Lorca poco antes de morir, el cual editará él mismo. Marchó primero a México y luego a Venezuela, Uruguay y finalmente Francia. En México fundó la revista España peregrina, que recogió las aspiraciones de los escritores exiliados, y la Editorial Séneca, donde aparecieron las primeras Obras completas de Antonio Machado y obras de Rafael Alberti, César Vallejo, Federico García Lorca y Luis Cernuda, entre otros. Volvió a España en 1958 y en 1961 sacó sus Renuevos de Cruz y Raya, que editaría en la Cruz del Sur de Arturo Soria, quien había regresado de su exilio en Chile. Arrestado como sospechoso por sus relaciones con la oposición al régimen, su apartamento fue quemado. Ante tantas hostilidades, y sobre todo por haber firmado un manifiesto con más de cien intelectuales dirigido a Manuel Fraga Iribarne en que se denunciaban torturas y represión contra los mineros asturianos, tuvo que exiliarse de nuevo en 1963 por orden expresa de Fraga tras una polémica con Torcuato Luca de Tena en el diario ABC al publicar este una Contestación a Pepito Bergamín —donde le tachaba de comunista tras leer un artículo suyo publicado en América—; regresó definitivamente en 1970. Regreso a España Vivió en Madrid muchos años y se convirtió en un disidente del proceso político conocido como la Transición Española, lo que le supuso ser expulsado sucesivamente de varios periódicos. Fue republicano en las primeras elecciones democráticas y publicó el manifiesto Error monarquía; "mi mundo no es de este reino", escribirá. Obsesionado con sus sueños políticos de vuelta de la República, acabó sus días apoyando a los independentistas vascos con su trabajo en el diario Egin y en la revista Punto y Hora de Euskal Herria y a la coalición independentista Herri Batasuna, aunque manteniendo un tono poético que está a la altura de lo mejor del cancionero popular, no inferior a Machado o Juan Ramón Jiménez. Los últimos años de su vida los vivió en el País Vasco. El tema de España se halla también muy presente en su obra, y acaso expresó su postura de la forma más sintética en su soneto Ecce España. José Bergamín tuvo como última decisión la de ser enterrado en Fuenterrabía para no dar mis huesos a tierra española. Obras Prosa * El cohete y la estrella Madrid; Índice, 1923. * Caracteres Málaga, «Litoral» 1926. * La cabeza a pájaros, Cruz y Raya, Ediciones del árbol, 1934 (Dibujo de Benjamín Palencia) * El arte de birlibirloque; La estatua de Don Tancredo; El mundo por montera Santiago de Chile; Madrid: Cruz del Sur, 1961. * Ilustración y defensa del toreo Torremolinos: Litoral, 1974. * Mangas y capirotes: (España en su laberinto teatral del XVII) Madrid: Plutarco, 1933. Segunda edición Buenos Aires, Argos, 1950. * El cohete y la estrella; La cabeza a pájaros Madrid: Cátedra, 1981. * La más leve idea de Lope Madrid: Ediciones del Árbol, 1936. * Presencia de espíritu Madrid: Ediciones del Árbol, 1936. * El alma en un hilo [México, D.F.]: Séneca, 1940. * Detrás de la cruz: terrorismo y persecución religiosa en España México: Séneca, (1941) * El pozo de la angustia Barcelona: Anthropos, 1985. * La voz apagada: (Dante dantesco y otros ensayos) México: Editora Central, 1945. * La corteza de la letra: (palabras desnudas) Buenos Aires: Losada, 1957. * Lázaro, Don Juan y Segismundo Madrid: Taurus, 1959. * Fronteras infernales de la poesía Madrid : Taurus, 1959. * La decadencia del analfabetismo; La importancia del demonio Santiago de Chile; Madrid: Cruz del Sur, 1961. * Al volver Barcelona: Seix Barral, 1962. * Beltenebros y otros ensayos sobre literatura española Barcelona [etc? : Noguer, 1973. * De una España peregrina Madrid: Al-Borak, 1972. * El clavo ardiendo Barcelona: Aymá, 1974. * La importancia del demonio y otras cosas sin importancia Madrid: Júcar, 1974. * El pensamiento perdido: páginas de guerra y del destierro Madrid: Adra, 1976. * Calderón y cierra España y otros ensayos disparatados Barcelona: Planeta, 1979. * La música callada del toreo Madrid : Turner, 1989. * Aforismos de la cabeza parlante. Madrid : Turner, 1983. * La claridad del toreo Madrid: Turner, 1987. * Al fin y al cabo: (prosas) Madrid : Alianza, 1981. * Cristal del tiempo Fuenterrabía: Hiru, 1995. * El pensamiento de un esqueleto: antología periodística Torremolinos: Litoral, 1984. * Prólogos epilogales Valencia: Pre-Textos, 1985. * Escritos en Euskal Herria Tafalla: Txalaparta, 1995. * Las ideas liebres: aforística y epigramática, 1935-1981 Barcelona: Destino, 1998. Teatro * Enemigo que huye: Polifemo y Coloquio espiritual (1925-1926) Madrid: Biblioteca Nueva, 1927. * Tanto tienes cuanto esperas y el cielo padece fuerza o la muerte burlada, en «El Hijo pródigo», núms.10-11, 1944. * La hija de Dios; y La niña guerrillera México: Manuel Altoaguirre, 1945. * ¿Adónde iré que no tiemble?. «Revista de Guatemala» nº1, Guatemala, 1951. * Melusina y el espejo. Montevideo, Escritura, 1952. * Medea la encantadora(1954). Reeditada en «Primer Acto» nº44, Madrid, 1963. * Los tejados de Madrid o el amor anduvo a gatas, «Primer Acto» nº21, Madrid, 1961. * La risa en los huesos Madrid : Nostromo, 1973. Contiene: Tres escenas en ángulo recto(1925) y Enemigo que huye(1927). * Los filólogos. Madrid : Turner, 1978. * Don Lindo de Almería : (1926) Valencia : Pre-Textos, 1988. Poesía * Rimas y sonetos rezagados. Santiago de Chile y Madrid, Renuevos de Cruz y Raya, núms.6-7, 1962. * Duendecitos y coplas Santiago de Chile; Madrid: Cruz del Sur, 1963. * La claridad desierta Madrid: Turner, 1983. * Del otoño y los mirlos: Madrid, El Retiro : otoño 1962 Barcelona: RM, 1975. * Apartada orilla : (1971-1972) Madrid : Turner, 1976. * Velado desvelo : (1973-1977) Madrid : Turner, 1978. * Esperando la mano de nieve : (1978-1981) Madrid: Turner, 1985. * Canto rodado Madrid: Turner, 1984. * Hora última Madrid: Turner, 1984. * Por debajo ferenciasdel sueño: antología poética Málaga: Litoral, 1979. * Poesías casi completas Madrid: Alianza, 1984. * Antología poética Madrid: Castalia, 1997. * Poesías completas I, Edición a cargo de Nigel Dennis, Valencia-Madrid, Pre-Textos, 2008. Referencias Wikipedia-http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Bergam%C3%ADn

Por Luis de Góngora Al conde de Villamediana, celebrando el gusto que tuvo en diamantes, pinturas y caballos Las que a otros negó piedras Oriente, Émulas brutas del mayor lucero, Te las expone en plomo su venero, Si ya al metal no atadas más luciente. Cuanto en tu camarín pincel valiente, Bien sea natural, bien extranjero, Afecta mudo voces, y parlero Silencio en sus vocales tintas miente. Miembros apenas dio al soplo más puro Del viento su fecunda madre bella, Iris, pompa del Betis, sus colores; Que fuego él espirando, humo ella, Oro te muerden en su freno duro, Oh esplendor generoso de señores. Juan de Tassis (o Tarsis) y Peralta, II Conde de Villamediana, (Lisboa, 1582 - Madrid, 21 de agosto de 1622), poeta español del Barroco, adscrito por lo general al Culteranismo, si bien siguió esta estética de modo muy personal. Fue hijo de María de Peralta Muñatones, y de Juan de Tassis y Acuña, Correo Mayor del reino que gracias a su labor como organizador del servicio de postas había recibido el título de nobleza en 1603. Villamediana vivió en el ambiente palatino desde su infancia, recibiendo una excelente educación del humanista Luis Tribaldos de Toledo y de Bartolomé Jiménez Patón, quien dedicó su Mercurius Trimegistus a su pupilo. Gracias a sus dos tutores, gozó de una excelente formación en letras y de un profundo conocimiento de los clásicos y compuso algunos poemas en excelente latín humanístico. Pasó por la universidad, pero no realizó ninguna carrera. Cuando Felipe III fue al Reino de Valencia para celebrar su matrimonio con Doña Margarita de Austria, Don Juan le acompañó y se distinguió tanto que el Rey le nombró Gentilhombre de su casa. En Palacio conoció a la noble doña Magdalena de Guzmán y Mendoza, de gran influencia en la Corte como viuda de Martín Cortés de Monroy, II Marqués del Valle de Guajaca (Oaxaca), y como futura aya del hijo que iba a tener la reina; pese a la diferencia de edad sostuvo una relación con ella que terminó mal; un soneto anónimo que circuló por Madrid decía que no se portó muy bien con ella e incluso la llegó a abofetear en mitad de la representación de una comedia, delante de todo el mundo, por lo que se dice que Doña Magdalena siempre le amó y le odió al mismo tiempo. Trasladada la Corte a Valladolid, donde permaneció cinco años, contrajo matrimonio en 1601 con Doña Ana de Mendoza y de la Cerda, descendiente del famoso Marqués de Santillana, de la que tuvo varios hijos, todos malogrados. Al morir su padre en 1607 asumió el título y el cargo de correo mayor del reino. Pero por su talante agresivo, temerario y mujeriego adquirió pronto una reputación de libertino, dandy, amante del lujo, de las piedras preciosas, los naipes y los caballos, y llevó una vida desordenada de jugador, alcanzando una reputación de adversario temible sobre el tapete por su gran inteligencia. Sin embargo estos excesos le valieron dos destierros, fuera de por haber arruinado a varios caballeros importantes, también por sus fortísimas sátiras, en las que zahería sin piedad alguna las miserias de casi todos los Grandes de España, ya que como perteneciente al mismo estamento que ellos conocía bien sus defectos y flaquezas, y sabía por dónde atacarlos y hacer daño. El primero de sus destierros le llevó a Italia, donde estuvo entre 1611 y 1617 con el Conde de Lemos, nombrado virrey de Nápoles. Ya vuelto a España, atacó en varias sátiras la corrupción alcanzada bajo el validato del Duque de Lerma y don Rodrigo Calderón durante los últimos años del reinado de Felipe III, de forma que estos lograron del rey que le desterrara otra vez de la Corte en 1618, aunque esta vez a Andalucía, de donde regresó al poco al fallecer el Rey, favorecido como fue por el nuevo valido, el Conde Duque de Olivares. Tuvo numerosas amantes, con las cuales llegó a veces a las manos públicamente, como en una ocasión durante el estreno de una comedia, y no se paró ante amoríos peligrosos como con una de las cortesanas del rey, una tal Marfisa, quizá doña Francisca de Tavara, bellísima joven portuguesa, dama de la reina y amante del rey. La leyenda afirma también que incendió premeditadamente el coliseo de Aranjuez mientras, durante las fiestas de celebración del aniversario del rey Felipe IV, se estrenaba ante la reina, el 8 de abril de 1622, una obra suya, La gloria de Niquea, inspirada en un episodio del Amadís de Grecia, para poder salvarla en brazos, ya que estaba enamorado de ella y aun tocarla siquiera estaba penado con la muerte. Existe también la leyenda de que se presentó a un baile con una capa cubierta de reales de oro, con lo que aludía a su suerte en el juego, y con la leyenda "Son mis amores reales", lo que era un triple sentido con la palabra reales muy peligroso para la época; con este título y sobre este episodio escribirá en el siglo XX un drama Joaquín Dicenta. Otra leyenda es la del origen de la expresión "Picar muy alto", que se cree se debió a las habilidades como picador del Conde, que al ser alabadas por la reina, el rey respondió: "Pica bien, pero pica muy alto" (con evidente doble sentido, debido a sus escarceos con la reina). Luis Rosales ha descubierto, además, que la Inquisición le abrió un proceso secreto por sodomía con algunos esclavos negros y conjetura que el rey Felipe IV ordenó su asesinato para evitar el escándalo, aunque muchos tenían sobrados motivos para desear su muerte, no ya por las sátiras o por haberles ocasionado la ruina, sino por problemas también de faldas, incluido el mismo monarca. Consciente de su carácter temerario y atrevido, un sombrío pesimismo aparece en la mayoría de las composiciones del Conde, quien escribió aquellos versos celebérrimos: Sépase, pues ya no puedo levantarme ni caer que al menos puedo tener perdido a Fortuna el miedo Fue asesinado por Alonso Mateo o Ignacio Méndez, ballesteros reales que quedaron impunes a causa de la alta protección de que gozaban y se le sepultó en la bóveda de la capilla mayor del Convento de San Agustín, en Valladolid. Los promotores o autores intelectuales del crimen fueron Felipe IV o más probablemente el Conde-Duque de Olivares; el momento escogido fue cuando iba en un coche con el Conde de Haro por la Calle Mayor de Madrid; el móvil fue, quizá, evitar el escándalo del proceso secreto que la Inquisición levantó contra él; por eso el crimen quedó impune y se mandó guardar silencio sobre él. Pero el hecho causó sensación, y todos los poetas famosos se aprestaron a escribir epicedios en verso sobre el Conde, empezando por su amigo Luis de Góngora, quien atribuyó al rey la orden, continuando por Juan Ruiz de Alarcón, que lo acusó de maldiciente, y terminando por Francisco de Quevedo, quien, pese a ser enemigo suyo, escribió "que pide venganza cierta / una salvación en duda". Fueron inculpadas por sodomía y pecado nefando muchas personas, desde criados y bufones de varias casas aristocráticas hasta sus mismos amos, entre ellos el primogénito del conde de Lemos, quien logró poner mar por medio marchando a Italia para sobrevivir al castigo, si bien sus sirvientes pagaron con la vida la culpabilidad del amo, sucumbiendo en la hoguera el 5 de diciembre de 1622 en la plaza Mayor de Madrid cinco personas: un bufón al que apodaban Mendocilla, un mozo de cámara del conde de Villamediana, un esclavillo mulato, otro lacayo de Villamediana y don Gaspar de Terrazas, paje del insigne duque de Alba. El poeta y dramaturgo Don Antonio Hurtado de Mendoza pintó su carácter en un romance a su muerte: a sabéis que era Don Juan dado al juego y los placeres; amábanle las mujeres por discreto y por galán. Valiente como Roldán y más mordaz que valiente... más pulido que Medoro y en el vestir sin segundo, causaban asombro al mundo sus trajes bordados de oro... Muy diestro en rejonear, muy amigo de reñir, muy ganoso de servir, muy desprendido en el dar. Tal fama llegó a alcanzar en toda la Corte entera, que no hubo dentro ni fuera grande que le contrastara, mujer que no le adorara, hombre que no le temiera El asesinato inspiró en el XIX varios romances históricos del Duque de Rivas y también algún drama romántico, como También los muertos se vengan de Patricio de la Escosura (1838), la novela de Ceferino Suárez Bravo El cetro y el puñal (1851) y algunos relatos breves así como un cuadro de historia de Manuel Castellano en 1868, ahora en el Museo del Prado; en el siglo XX, el drama de Joaquín Dicenta Son mis amores reales y varias novelas: Decidnos: ¿quién mató al Conde? de Nestor Luján, Capa y espada de Fernando Fernán Gómez (2001) y El pintor de Flandes de Rosa Ribas (2006). Tras su muerte, sus cargos pasaron a su primo Don Íñigo Vélez de Guevara y Tassis, conde de Oñate, hijo de Pedro Vélez de Guevara y María de Tassis. Obra literaria Una primera colección de sus Obras apareció en Zaragoza en 1629. Comprende poemas de asunto mitológico (Fábula de Faetón, largo poema de hacia 1617 compuesto en octavas reales del que Vicente Mariner tradujo doscientas veintiocho al latín en hexámetros; Fábula de Apolo y Dafne, Fábula de Venus y Adonis) que reflejan una clara influencia de Góngora; la comedia La gloria de Niquea (1622), basada en el Amadís de Grecia, y más de doscientos sonetos, epigramas y redondillas de tema amoroso, satírico, religioso y patriótico, en las que cultiva un particular conceptismo, mientras que reserva su también original culteranismo para los poemas en arte mayor. Una segunda edición fueron las Obras de don Juan de Tarsis Conde de Villamediana, y correo mayor de Su Magestad. Recogidas por el licenciado Dionisio Hipólito de los Valles. Madrid, por Maria de Quiñones a costa de Pedro Coello, 1635. Villamediana se sabía condenado a morir joven y en su poesía aparece este sentimiento fatalista plasmado a través del mito ovidiano de Faetón, en que también es posible observar un cierto complejo edípico respecto a su padre. Son sus temas poéticos predilectos el silencio, el desengaño, la temeridad, el mito de Faetón y todos los relacionados con el fuego. Se muestra especialmente introspectivo en las redondillas y suele acumular los pronombres personales en señal de desequilibrado narcisismo. Su lenguaje poético, esencialmente culterano, introduce cultismos nuevos que no aparecen en las obras de Luis de Góngora, que era amigo suyo. Escribió especialmente sonetos de diversos temas morales, amorosos y especialmente satíricos; algunos de los mejores son los dedicados a su destierro, como "Silencio, en tu sepulcro deposito...", que ha pasado a todas las antologías de poesía barroca: Silencio, en tu sepulcro deposito ronca voz, pluma ciega y triste mano, para que mi dolor no cante en vano al viento dado y en la arena escrito. Tumba y muerte de olvido solicito, aunque de avisos más que de años cano, donde hoy más que a la razón me allano, y al tiempo le daré cuanto me quito. Limitaré deseos y esperanzas, y en el orbe de un claro desengaño márgenes pondré breves a mi vida, para que no me venzan asechanzas de quien intenta procurar mi daño y ocasionó tan próvida huida. También dedicó algunos esfuerzos a la traducción libre o parafrástica de dos autores: el italiano Gianbattista Marino y el portugués Camoens. Del primero tradujo los 552 versos de la Fábula de Europa, que se convirtieron en 732 más 58 de la dedicatoria. Del segundo cuatro o cinco sonetos. La vida y obra de Juan de Tassis ha sido estudiada por Emilio Cotarelo, Juan Manuel Rozas, Luis Rosales y otros autores. Obras * Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, Cancionero de Mendez Britto: poesías inéditas del Conde de Villamediana Edición, estudio y notas de Juan Manuel Rozas. Madrid: Consejo * Superior de Investigaciones Cintíficas, 1.965. * Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, Cartas Madrid: Ediciones Escorial, 1943. * Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, Obras Edición, introducción y notas de Juan Manuel Rozas. Madrid: Castalia, 1969. * Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, Poesía impresa completa. Edición de José Francisco Ruiz Casanova. Madrid: Cátedra, 1990. * Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, Poesía inédita completa. Ed. Francisco Ruiz Casanova. Madrid: Cátedra, 1994. Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, Poesía, ed. Mª T. Ruestes, Barcelona, Planeta, 1992 Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Tassis_y_Peralta

Vicente Gaos González-Pola (Valencia, 1919 - íd., 1980) fue un poeta y ensayista español. Era hermano de José, Alejandro y Lola Gaos. Consiguió el premio Adonais en 1943 por Arcángel de mi noche. Se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid y se doctoró por la UNAM. Fue profesor de literatura en diversas universidades norteamericanas y europeas. Otras obras del autor son: * Sobre la tierra (1945) * Profecía del recuerdo (1956) * Mitos para un tiempo de incrédulos (1964) * Un montón de sombra (1972) * Última Thule (1980). Entre sus obras como ensayista destacan: * La poética de Campoamor (1955) * Temas y problemas de la literatura española (1960) * Claves de la literatura española (1971) Referencias Wikipedia—https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Gaos

Claudio Rodríguez García(Zamora, 30 de enero de 1934 - Madrid, 22 de julio de 1999) fue un poeta español. Hijo de María García Moralejo, de arraigadas convicciones burguesas y heredera de alguna que otra propiedad en Zamora, y de Claudio Rodríguez Diego, de origen humilde y gran lector de poesía y autor de algunos versos, y con quien se lleva bastante mal. En 1939 nace su hermano Javier y en 1945, las gemelas Marisa y Maricarmen. Su apodo es "Cayín". Desde los cinco años pasa largas temporadas en la finca de su abuela materna en contacto con la naturaleza y las labores del campo. Estudia el bachillerato en el Instituto Claudio Moyano, Es buen estudiante y compañero, y juega asiduamente al fútbol. El 23 de marzo de 1947 murió su padre y su vida dio un giro decisivo al quedar la familia en la ruina; Claudio ha de dedicarse a la administración de las fincas en el campo y tratar con jornaleros. Se acentúa su "manía andariega" y se refugia en la lectura. Se hace ayudante de un profesor de latín y francés y estudia con él la métrica latina, francesa y castellana. Lee a Rimbaud en su lengua original y se mantiene en contacto con su profesor de literatura Ramón Luelmo. Dos rasgos definen su personalidad: le gusta observar y recrear los juegos infantiles, y es muy andariego: da largos paseos por la ciudad y por las orillas del río Duero. Le forma mucho la biblioteca paterna: clásicos españoles, en particular los místicos, y poetas franceses del siglo XIX: Baudelaire, Verlaine y Rimbaud. Le une a los místicos la actitud contemplativa, mientras con Rimbaud la pronta madurez poética. Hacia 1948 escribe sus primeros poemas, que él llama "ejercicios para piano". Publica Nana de la Virgen María en el Correo de Zamora, en 1949. En 1951, se traslada a Madrid para estudiar Filología Románica con una beca. A los 18 años gana el premio Adonais por Don de la ebriedad, libro que impresiona a Vicente Aleixandre con el que mantendrá una amistad profunda, casi filial, y a quien dedicará su libro Conjuros. Su familia lo hace estudiar Derecho en Salamanca, pero se retira y opta por las letras. En 1953 conoce a Clara Miranda, quien será su compañera. Se hace amigo de Leopoldo Panero y Luis Rosales. A comienzos del curso 1955-56, se prepara un Congreso Universitario de Escritores Jóvenes, aplazado a febrero del año sucesivo por la muerte de Ortega. Rodríguez participa en el Boletín y vive de pensión en pensión, hasta que se instala en el Colegio Mayor José Antonio. En los primeros meses de 1956, se afilia al Partido Comunista, pero se sale inmediatamente (dura veinte minutos su permanencia) por una discusión con el hermano de Jorge Semprún. Antes, un grupo de desconocidos le había dado una paliza, por estar en la organización del Congreso, patrocinado por el PCE. De todos modos, fuera ya del congreso, participa en los enfrentamientos con la policía entre el 1 y el 9 de febrero, por lo que es detenido y posteriormente vigilado. (El congreso nunca se realizará, pues en los tumultos muere un estudiante falangista). Licenciado en Filología Románica en 1957 con una tesis sobre El elemento mágico en las canciones infantiles de corro castellanas, bajo la dirección de Rafael de Balbín. Ese verano hace el servicio militar. En 1958, publica Conjuros y, con la ayuda de Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre, viaja a Inglaterra, donde trabaja como lector de español en Nottingham (1958-1960). El 23 de julio de 1959 se casa con Clara Miranda. Se traslada luego a Cambridge (1960-1964), con el mismo cargo. Descubre a los románticos ingleses sobre todo William Wordsworth y Dylan Thomas, que influirán en su poética. En 1963 es incluido en la antología Poesía última de Francisco Ribes, donde también aparecen poemas de Eladio Cabañero, Ángel González, José Ángel Valente y Carlos Sahagún, autores que conforman el grupo poético madrileño que se dio a conocer en la década de 1950-1960, al que los críticos bautizaron con el nombre de generación de los 50. En Inglaterra escribe Alianza y condena, Premio de la Crítica 1965. Allí hace amistad con Francisco Brines, lector en Oxford. De regreso a Madrid, se dedica a la enseñanza universitaria. El 31 de julio de 1974 muere asesinada en Madrid su hermana María del Carmen. Puede considerársele el suceso más trágico en la vida del poeta. Un año más tarde, muere su madre. Los años setenta significan la consagración definitiva del poeta. Los sucesivos, el reconocimiento oficial. En 1976, publica su cuarto poemario El vuelo de la celebración. En 1980, la Modern Language Association of America le dedica una sesión en Houston. En 1983, Premio Nacional de Poesía por Desde mis poemas, recopilación de sus cuatro primeros libros; en 1986 es Premio de las letras de Castilla y León. El 17 de diciembre de 1987 es elegido miembro de número de la Real Academia Española, en el sillón dejado vacante por Gerardo Diego. En marzo de 1992 lee su discurso de ingreso a la RAE, titulado: "Poesía como Participación: Hacia Miguel Hernández". En 1993 publica Casi una leyenda, el que será su último libro de poemas. El 28 de marzo de 1993 recibe el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y 5 días después el II Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana de la Universidad de Salamanca. Muere en Madrid, el 22 de julio de 1999. La crítica ha destacado su primer libro como uno de los más brillantes de la segunda mitad del siglo XX en español. Premios * Premio Adonais (1953) * Premio de la Crítica (1965) * Premio Nacional de Poesía (1983) * Premio Castilla y León de las Letras (1986) * Premio Príncipe de Asturias de las Letras (1993) * Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (1993) Obras * Don de la ebriedad, Madrid, Adonáis, 1953. (Premio Adonáis) * Conjuros, Torrelavega, Ed. Cantalpiedra, 1958. * Alianza y condena, Madrid, Revista de Occidente, 1965. (Premio de la Crítica) * El vuelo de la celebración, Madrid, Visor, 1976. * Casi una leyenda, Barcelona, Tusquets, 1991. * Aventura, edición facsimil, Salamanca, Tropismos, 2005. Recopilaciones * Poesía (1953-1966), Barcelona, Plaza y Janés, 1971. (Con prólogo de Carlos Bousoño es una recopilación de sus tres primeros libros.) * Desde mis poemas, Madrid, Cátedra, 1983. (Recopilación de sus cuatro primeros libros con introducción del propio autor. Premio Nacional de Poesía) * Don de la ebriedad. Conjuros. Ed. de Luis García Jambrina, Madrid, Clásicos Castalia, 1998. * La otra palabra. Escritos en prosa, ed. de Fernando Yubero Ferrero, Barcelona: Tusquets, 2004.(Selección de ensayos y artículos sobre poética,poetas y otros temas literarios, publicados por el autor en revistas y prensa diaria). * "Antología poética", Ángel Rupérez (ed.), Madrid, Espasa, Colección Austral, 2004. Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Claudio_Rodríguez

Olvido García Valdés (Santianes de Pravia, Asturias, 2 de diciembre de 1950) es una escritora española, que destaca por su obra poética. Licenciada en Filología Románica por la Universidad de Oviedo y en Filosofía por la Universidad de Valladolid, es profesora de Lengua Española y Literatura en el Instituto El Greco de Toledo; fue también Directora del Instituto Cervantes de Toulouse (Francia).

Pedro Garfias Zurita (Salamanca, 20 de mayo de 1901 – Monterrey, México, 9 de agosto de 1967) fue un poeta español de la vanguardia perteneciente a la Generación del 27. Su infancia y juventud transcurrieron en Sevilla y Córdoba. Desde 1918 vivió en Madrid la bohemia literaria al llegar a esta capital para estudiar Leyes, carrera que nunca terminó. Al término de la guerra se exilió, pasó a un campo de concentración francés y luego, en abril de 1939, a Inglaterra, donde vivió en un castillo y empezó a alcoholizarse. Allí compuso su “poema bucólico con intermedios de llanto” titulado Primavera en Eaton Hastings, libro publicado al llegar, el 13 de junio de 1939, al puerto de Veracruz (México), evacuado a bordo del buque francés Sinaia como parte del primer contingente de mil seiscientos veinte republicanos expulsados de su patria. Cantor de Stalin como su prologuista Juan Rejano y demás demócratas defensores de la Cultura, acabó refugiándose en el periodismo y en el alcohol.

Ildefonsa Teodora de la Torre y Rojas (Cuéllar, 4 de abril de 1915 - Cuéllar, 19 de abril de 1993), más conocida como Alfonsa de la Torre, fue una poeta, ensayista y dramaturga española perteneciente a la denominada Generación del 36. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía en 1951 por su obra Oratorio de San Bernardino, uno de sus trabajos más reconocidos. Su obra está caracterizada por un claro misticismo y sobre todo feminismo, corrientes contrarias a la época en que vivió, por lo que ha sido considerada una mujer adelantada a su tiempo. Además de poeta y dramaturga, fue profesora universitaria e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de varias fundaciones nacionales e internacionales. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1951.

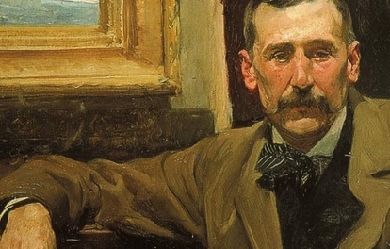

Eusebio Blasco Soler (Zaragoza, 1844 - Madrid, 1903), escritor español. De familia aristocrática, hermano del también dramaturgo Ricardo Blasco, su padre era un conocido arquitecto y el siguió idéntica vocación, pero no llegó a concluir la carrera porque se consagró a la literatura. Comenzó su carrera periodística en Zaragoza, en el semanario satírico La Fritada (1862), y allí estrenó, en el coliseo del Coso, su primera obra teatral: Vidas ajenas. A los diecinueve años marchó a Madrid para trabajar como periodista en los más influyentes periódicos y revistas de la época. Colaboró en Gil Blas y en La Discusión. Fue amigo del tenor Julián Gayarre y de Gustavo Adolfo Bécquer, al que conoció en 1866 cuando éste era censor de novelas. A causa de los disturbios revolucionarios de ese año, en los que estuvo implicado, tuvo que marcharse al año siguiente a París, pero en 1868 ya está de nuevo en Madrid implicado con La Gloriosa en la calle y en Gobernación. Y en 1869 se encuentra como corresponsal en la inauguración del canal de Suez. Blasco fue secretario del ministro de Gobernación, Nicolás María Rivero, y en 1872 se casó con Mariana Paniagua, mientras cultivaba las amistades de personajes como Juan Prim, Ruiz Zorrilla, Emilio Castelar o Arrieta. Reconvertido a la monarquía y al fin asentado en la ideología conservadora de Cánovas, fue director general de Correos con la Restauración y pasó después 13 años en París, donde visitaba a la reina Isabel II, hasta 1894 en que regresó a Madrid, donde impartió numerosas conferencias en el Ateneo. Se presentó en 1899 al congreso como socialista católico sin obtener escaño. En París fue redactor de Le Figaro y dejó testimonio de esos años en libros como París íntimo: impresiones, biografías instantáneas, retratos y siluetas (1894). Allí Tuvo durante algún tiempo como secretario particular al escritor Manuel Bueno, quien fue además amigo suyo. Fundó en 1899 la importante revista Vida Nueva. Poco antes de fallecer, en 1903, pidió que en sus manos pusieran una imagen de la Virgen del Pilar. Murió con ella. Pero no descansa en Torrero, como quería. Labor Fue un fecundo escritor: 27 volúmenes abarca la edición de sus Obras completas (Madrid: 1903-1906). Publicó colecciones de artículos, como Los curas en camisa (1866), pero fue sobre todo un destacado comediógrafo (se le deben no menos de setenta y cuatro comedias), novelista (Los dulces de la boda, 1872; Busilis: relación contemporánea, 1881) y poeta (Arpegios, 1866; Epigramas, 1881). A pesar de residir la mayor parte de su vida fuera de Aragón, mantuvo siempre una actitud decididamente aragonesista, siendo autor de unos mordaces y cómicos Cuentos aragoneses (1905, y segunda serie, de la que aparecieron dos volúmenes, uno en 1905 y otro, con ligeras variantes, en 1906). Su vida fue muy novelesca, y sobre ella escribió el libro Memorias íntimas. Muy curioso, fue mordaz en muchas ocasiones y siempre ingenioso. Frecuentó y conoció la bohemia, el éxito y el fracaso, y fue un escritor torrencial que dejó abundante obra dispersa. Dejó versos, artículos de costumbres y crítica literaria, polémicas políticas. Cultivó el teatro breve por horas y practicó con frecuencia la parodia teatral, en la que se le deben obras como El joven Telémaco (primera pieza estrenada en España del género bufo, parodia de a novela de Fenelón y escrita en seis días en 1866, uno de sus grandes éxitos) o Los novios de Teruel; también hizo comedias costumbristas como El pañuelo blanco. Otras obras suyas son El baile de la condesa, La mosca blanca, No lo hagas y no la temas, Padres e hijos, La corte del rey Reuma, La mujer de Ulises, Un joven audaz, El vecino de enfrente, Levantar muertos, Ni tanto ni tan poco, La procesión, por dentro, La suegra del diablo, La señora del cuarto bajo, El oro y el moro... Obras * Placa dedicada al autor en Zaragoza, en el Teatro Principal. * Obras completas, Madrid, 1905-1906, 27 vols. Viajes y biografías * Recuerdos, notas íntimas de Francia y España. Madrid: Librería Fernando Fé, 1894 Artículos * Los curas en camisa (1866). Narrativa * Los dulces de la boda, 1872 * Busilis: relación contemporánea, 1881 * Cuentos aragoneses (1905) Poesía * Arpegios, 1866. * Soledades, 1876. * Poesías festivas, 1880. * Epigramas, 1881. Teatro * El joven Telémaco, 1866, parodia bufa. * Pablo y Virginia, 1867, parodia bufa. * La corte del rey Reuma, 1886, parodia bufa. * Los dulces de la boda, 1871. * El baile de la condesa, 1872. * La procesión por dentro, 1873. * La rosa amarilla, 1877. * Moros en la costa, 1879. * La posada de Lucas, 1882. * Un joven andaluz, 1874, juguete cómico. * Juan de León, 1895, drama. Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Eusebio_Blasco

Juan Gil-Albert Simón poeta y ensayista español. De una familia perteneciente a la alta burguesía, sus primeros años de formación corrieron a cargo de un profesor particular y en un colegio de monjas de Alcoy. Cuando cuenta nueve años, la familia se traslada a Valencia en pos de su padre, que abre allí un almacén de ferretería, e ingresa como interno en el Colegio de los Escolapios. En Valencia acaba el bachillerato e inicia los estudios de Derecho y Filosofía y Letras, sin llegar a acabar estas carreras, que le aburren. Lee mucho, pero los autores que le marcan son especialmente Gabriel Miró, Valle-Inclán y Azorín. En 1927 publicó sus dos primeras obras en prosa, La fascinación de lo irreal, colección de relatos costeada por él mismo y con influjos de Oscar Wilde y Gabriel Miró, y Vibración del estío. La crítica acogió estas obras con entusiasmo, especialmente Las Provincias de Valencia y El Noticiero Regional de Alcoy. A partir de 1929 entra en política de la mano de José Bueno, Juan Miguel Romá y Juan Renau. Max Aub le puso en contacto con todos los "ismos" y vanguardias. Y Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre, Pablo Neruda, María Zambrano, Rosa Chacel, Miguel Hernández y Vicente Aleixandre entre 1930 y 1934 lo ponen en contacto con la poesía. En el período 1936-1938, Manuel Altolaguirre le publica sus primeros libros poéticos, bastante tardíos; el primero apareció en 1936 con el título Misteriosa presencia, colección de sonetos de tema amoroso donde se deja sentir la huella de Luis de Góngora y Stéphane Mallarmé, seguido de Candente horror, del mismo año. De 1938 es Son nombres ignorados, impreso en Barcelona y que supone su dolorida conciencia de la Guerra Civil española. En 1936 cofunda en Valencia la revista Hora de España, cuya redacción está formada por Juan Gil-Albert, Rafael Dieste, Antonio Sánchez Barbudo y Ramón Gaya. A mediados de 1937, se unieron a ellos en la redacción María Zambrano y Arturo Serrano Plaja. Cuando Valencia se convierte en capital de la República, la casa de Juan Gil-Albert se convierte en centro de reunión de los intelectuales republicanos. Participa en la organización del II Congreso Internacional de Escritores Antifascistas, así como, en la redacción de la famosa Ponencia Colectiva. En Memorabilia ha evocado Gil-Albert sus encuentros de aquellos días con Louis Aragon, Octavio Paz, junto al recuerdo de otros nombres, como Antonio Machado, Alberti, Miguel Hernández, José Bergamín.... Acabada la guerra va a parar a un campo de refugiados en Francia. Se exilia desde 1939 a 1947 a México y Argentina. En México es secretario de la revista Taller dirigida por Octavio Paz y hace crítica de cine en la revista Romance. Colabora también en Letras de México y El hijo Pródigo, con poemas y prosa. A fines de 1942 viaja a Buenos Aires y colabora en los diarios argentinos Sur y en la página literaria de La Nación. Allí conoce a Jorge Luis Borges y publica El convaleciente (1944). Regresó a Valencia en 1947, viviendo un exilio interior fuera de las corrientes dominantes. Por esto algunos críticos lo consideran un miembro descolgado y aislado de la Generación del 27, aunque la fecha de publicación de su primera obra poética (1936) ha hecho a otros considerarlo parte de la Generación del 36 o, al menos, como un nexo entre ambas generaciones. Tras su regreso a España publica El existir medita su corriente (1949), Concertar es amor (1951) y se sume en un silencio nada inactivo. Su falta de contacto con los medios sociales y culturales del franquismo es absoluta y vive inmerso en años de febril e intensa escritura hasta que en 1972 la colección "Ocnos" publica Fuentes de la constancia, antología poética que le rescata para la crítica y en 1974 Crónica general, que le populariza entre el gran público. Seguirán Meta-Física (1974), Mesa revuelta, (1974), una reedición de Las ilusiones (1974). En Heraklés: sobre una manera de ser (1975), aborda el tema de la homosexualidad inspirándose en el Coridón de André Gide. Siguen Memorabilia (1975), Homenajes e impromptus (1976), A los presocráticos (1976), El ocioso y las profesiones (1979), Breviarium vitae (reeditado en 1979), etcétera. La consagración definitiva le llegaría en 1982 con el Premio de las Letras del País Valenciano. Después recibió la medalla al Mérito de Bellas Artes, fue doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante e hijo Predilecto de Alcoy. Su Obra completa en prosa fue editada en 1985. Juan Gil-Albert, vanguardista y surrealista en sus comienzos y poseedor de un gran y cuidado estilo, se muestra posteriormente más comprometido con la realidad de su tiempo a raíz de su experiencia durante la Guerra Civil española y el exilio. Siempre fiel a sí mismo e insobornable, rebelde a veces, de amplios referentes culturales grecolatinos y de una sensibilidad epicúrea y extrema hacia la belleza, se mueve entre la narración y la evocación, la reflexión y la crítica. Quizás por eso su obra en prosa es una de las más memorables del siglo XX y como poeta influyó poderosamente en la lírica de los años 1970, a partir sobre todo de su eclosión del año 1974. Es en ese año cuando publica su autobiografía en prosa, Crónica general (1974), así como, en años siguientes, los también autobiográficos Heraklés (1975) y Breviarium Vitae (1979). Obras Poesía * Misteriosa presencia. Sonetos, M., Héroe, 1936. * Candente horror, Valencia, Nueva Cultura, 1936. * Siete romances de guerra, Valencia, Nueva Cultura, 1937. * Son nombres ignorados. Elegías. Himnos. Sonetos, B., Edic. Hora de España, 1938. * Las ilusiones con los poemas de El Convaleciente, Bs. As., Imán, 1943. * Poemas. El existir medita su corriente, Madrid, Librería Clan, 1949. * Concertar es amor, M., Col. Adonais, 1951. * Poesía: Carmina manu trementi duoere. Valencia: La Caña gris, 1961. * La trama inextricable (prosa poesía crítica), Valencia, Col. Mis Cosechas, 1968. * Fuentes de la constancia, B., Llibres de Sinera, 1972 (Antología poética con poemas inéditos). * La Meta-física, B., Llibres de Sinera, 1974. * A los presocráticos, seguido de Migajas del pan nuestro, Valencia, Lindes, 1976. * Cantos rodados, Barcelona, Linosa, 1976 * Homenajes e in promptus, León, CSIC, 1976. * El ocioso y las profesiones, Sevilla, Aldebarán, 1979. * Razonamiento inagotable con una carta final. Madrid: Caballo Griego para la poesía, 1979. 114 p. ISBN 84-85417-04-6 * Mi voz comprometida (1936-1939) (Candente horror, Siete romances de guerra, Son nombres ignorados), B., Laia, 1980 (Edic. intr. y notas de Manuel Aznar). * Obra poética completa. Alicante : Alfons El Magnànim; Valencia: Diputación Provincial de Valencia, 1981. 2 v. ISBN 84-00-04846-6 * Variaciones sobre un tema inextinguible, Sevilla, Renacimiento, 1981 ISBN 84-85424-03-4 Antología poética, 1936-1976. Esplugues de Llobregat, Barcelona: Plaza & Janés, 1982. 336 p. ISBN 84-01-80971-1 * España, empeño de una ficción. Madrid: Júcar, 1984. 190 p. ISBN 84-334-4501-4 * Fuentes de la constancia. Madrid: Cátedra, 1984. 228 p. ISBN 8437604737 * Antología poética. Valencia: Consell Valencià de Cultura, D.L. 1993. 364 p. ISBN 84-482-0156-6 * Primera obra poética: 1936-1938. Valencia : Consell Valencià de Cultura, D.L. 1996. 206 p. ISBN 84-482-1177-4 * Concierto en Mí (antología poética)", Sevilla, Renacimiento, 2004 * Poesía completa. Valencia: Ed. Pre-Textos, 2004. (Edic. y prólogo de María Paz Moreno. Intr. de Ángel L. Prieto de Paula). 955 p. ISBN 84-8191-613-7 Prosa y Ensayo * Cómo pudieron ser. Valencia: Levante, 1929. 83 p. * Gabriel Miró: (El escritor y el hombre). Valencia: [s.n.], 1931. 56 p. * La mentira de las sombras: crítica cinematográfica publicada en "Romance", revista popular hispanoamericana, México, febrero de 1940-mayo de 1941. * Intento de una catalogación valenciana (sobre Pedro de Valencia y su "región"), Valencia: Mis cosechas, 1955. 61 p. * Taurina: (Crónica). [Madrid : s.n., 1962]. 11 p. Tirada aparte de Cuadernos Hispanoamericanos vol. 152-153 * Homenaje a los presocráticos. Madrid: s.n., 1963. 10 p. Es tirada aparte de Cuadernos Hispanoamericanos, abril de 1963. Vol. 160 * La trama inextricable: prosa, poesía, crítica; Mis cosechas. s.l. : s.n., 1968. 260 p. * Concierto en "mi" menor. Alcoy: 1974. 159 p. ISBN 84-400-7146-9. * Contra el cine. Valencia: Prometeo, 1974. 103 p. ISBN 8471991063 * Mesa revuelta. [Valencia: Fernando Torres, 1974]. 171 p. ISBN 84-7366-017-X * Los días están contados. Barcelona : Tusquets, 1974. 166 p. ISBN 84-7223-039-2 Valentín: homenaje a William Shakespeare. Barcelona: La Gaya Ciencia, 1974. 187 p. ISBN 8470800132 * Memorabilia. Barcelona: Tusquets, [1975]. 283 p. ISBN 84-7223-703-6 * Homenajes e in promptus. León: Institución Fray Bernardino de Sahagún: Diputación Provincial, 1976. 144 p. ISBN 8400042786 * Drama patrio: testimonio 1964. Barcelona: Tusquets, 1977. 134 p. ISBN 8472230554 * Un mundo: prosa, poesía, crítica. Valencia: el autor, 1978. 116 p. ISBN 84-300-0069-0 * Breviarium vitae. Alcoy: Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, 1979. 2 v. ISBN 84-500-3227-X Los arcángeles: parábola. Barcelona : Laia, 1981. 109 p. ISBN 84-7222-994-7 Concierto en "mi" menor; La trama inextricable; Memorabilia (1934-1939). Valencia : Alfons * El Magnànim, 1982. 381 p. ISBN 8400050312 * El ocio y sus mitos. Málaga : Begar Ediciones, 1982. ISBN 84-86134-02-1 * El retrato oval. Barcelona : Seix-Barral, 1983, 92 p. ISBN 84-322-0478-1 * Vibración de estío. Alicante: Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert", 1984. 156 p. * Cartas a un amigo. Valencia: Pre-Textos, 1987. 162 p. ISBN 84-85081-85-4 * Yehudá Haleví. Madrid: Júcar, 1987. 172 p. ISBN 84-334-3063-7 * Tobeyo o Del amor: homenaje a México. Valencia: Pre-Textos; Alicante: Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert", 1989. 181 p. ISBN 84-87101-14-3 * Crónica general. Valencia: Pre-Textos; Alicante: Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert", 1995. 352 p. * El ocioso y las profesiones Sevilla : María Auxiliadora, 1998. 46 p. ISBN 84-85086-40-6 * Breviarium vitae. Valencia: Pre-Textos; Alicante: Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert", [1999]. 495 p. ISBN 84-8191-274-3 * Obra completa en prosa. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1999. 11 v. ISBN 8400049241 * Heraclés: sobre una manera de ser. Valencia: Pre-Textos; Alicante: Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert", 2002. 152 p. ISBN 84-8191-433-9 (Texto escrito en 1975 sobre la condición del homosexual) * La mentira de las sombras: crítica cinematográfica publicada en "Romance", revista popular hispanoamericana, México, febrero de 1940-mayo de 1941, Valencia: Pre-Textos, [2003]. 192 p. ISBN 84-8191-539-4 Referencias wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Gil_Albert

Josef o José Iglesias de la Casa (Salamanca, 31 de octubre de 1748 - Carbajosa de la Sagrada, Salamanca, 26 de agosto de 1791), sacerdote y poeta español, que no debe confundirse con su hermano del mismo nombre, el escribano coetáneo y autor de Noticias de Salamanca desde la era cristiana hasta 1600, entre ellas el episcopologio, manuscrito inédito. De noble linaje, estudió humanidades en la Universidad de Salamanca y recibió de sus compañeros el mote poético de Arcadio. También cultivó la música y la pintura; es muy probable que hasta sus treinta y cinco años en que se ordenó de sacerdote, viviera de su trabajo como artífice de platero, profesión de su padre. En 1784 se ordenó sacerdote en Madrid. Como premio a su vena poética el ilustrado obispo salmantino Felipe Bertrán, también protector de Pedro Estala, le otorgó los curatos de Ladronigo, Carabias, Carbajosa y Santa Marta. En su madurez se dedicó más al género bucólico, de acuerdo con su estado eclesiástico. Escribió también poemas didácticos como La niñez laureada (Salamanca, 1785), sobre el examen del niño Picornell, presunto beneficiario del método pedagógico innovador de su padre, el luego revolucionario Juan Bautista Picornell, o La Teología (Salamanca, 1790). También hizo paráfrasis de los Salmos de David, églogas, apólogos, anacreónticas y letrillas al estilo barroco de Quevedo y Góngora, que fueron muy populares y siempre atrevidas. Según Juan Pablo Forner, que sabía de lo que hablaba, era Iglesias: Un socarrón de primer orden y hombre que diría una pulla en verso al mismísimo Apolo en sus doradísimas barbas. Compuso también una elegía, El llanto de Zaragoza. Destacó, pues, como poeta satírico en sus letrillas, epigramas y sátiras, que demuestran lo mejor de su genio, mientras que resultan algo falsas y postizas sus églogas y desmayados sus poemas didácticos. Se le ha agrupado en la llamada Escuela Poética Salmantina, con otros ingenios de la misma como el citado Forner, Juan Meléndez Valdés, José Somoza, fray Diego Tadeo González y Francisco Sánchez Barbero; es, pues, un restaurador del lenguaje castizo y equilibrado de la lírica del siglo XVI y XVII; en sus obras hay huellas de las letrillas de Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, así como de los epigramas latinos de Marcial (algunos de los cuales traduce) y andaluces de Baltasar del Alcázar. En las églogas se nota la impronta de Bernardo de Balbuena, y, por otra parte, en la poesía ligera, de Anacreonte y Esteban Manuel de Villegas. En sus Odas es perceptible el magisterio de Horacio y de fray Luis de León. Compuso varias Églogas; sus Idilios imitan los de Gessner y Young; también 17 anacreóntica; 35 letrillas forman La esposa aldeana. También dedicó al obispo Felipe Bertrán su Al Ilmo. Sr. d. Felipe Beltrán, dignísimo obispo de Salamanca, en su empleo de Inquisidor General de España, canción pindárica (1775) Publicó un libro de treinta romances titulado La lira de Medellín, en que domina el tema de los maridos consentidores, "cartujos" o cornudos, y otro de parodias que llamó trovas de algunas de las más famosas composiciones de nuestro Parnaso. Sus Poesías fueron publicadas póstumas en 1795. La edición de 1798 fue colocada en el Index por la Inquisición. Esta acción fue rechazada por sus más cálidos amigos, como Francisco de Tójar o Tóxar, que publicó un folleto titulado Memoria en defensa de las poesías póstumas de don José Iglesias de la Casa, Presbítero; dirigida al Santo Tribunal de Valladolid, por Don Francisco de Tóxar (Salamanca, 1803). Entre las ediciones más conocidas de sus trabajos están las de Barcelona (1820 y 1837), París (1821) y Madrid (1841). Se encuentran fácilmente en la Biblioteca de Autores Españoles, vol. LXI, que contiene cerca de 38 letrillas. Raymond Foulché-Delbosc encontró todavía algunos poemas inéditos que editó en 1895 en su Revue Hispanique. Notas Obras * El piscator historial de Salamanca para el año de 1773 (1774): calculo astronomico y prognostico diario de quartos de luna segun el Meridiano Matritense: computo eclesiastico u kalendario de los Santos y festividades... ; con un curioso diario-historico en verso lyrico, de los sucesos mas notables que han acaecido en el mundo... Madrid: Andrés Ortega, 1773 y 1774. * El Piscator historial de Salamanca para el año de 1777: calculo astronomico, y pronostico diario de quartos de luna segun el meridiano Matritense : computo eclesiastico, y kalendario de los santos, y festividades: con la III parte del diario-historico en verso lyrico, de los sucesos mas notables, que han acaecido en el mundo en todos los dias del año..., Salamanca: Oficina de la Santa Cruz, por Domingo Casero, [1776]. * El Piscator Historial de Salamanca para el año de 1778: calculo astronomico y pronostico diario de quartos de luna segun el meridiano matritense : computo eclesiastivo y kalendario de los santos, y festividades : con la IV parte del diario-historico en verso lyrico, de los sucesos mas notables, que ha acaecido en el mundo en todos los dias del año adornado de variedad de noticias, antiguas, y modernas, politicas, y sagradas, Salamanca: Imprenta de la Santa Cruz, por Domingo Casero, [¿1778?] * El Piscator Historial de Salamanca para el año de 1779: calculo astronomico, y pronostico diario de quartos de luna, segun el meridiano matritense: computo eclesiastico, y kalendario de los santos, y festividades: con una descripcion historico-geografica de Castilla la Vieja, noticia de sus ciudades, y poblaciones, su fundacion, sitio, vecindad, y cosas notables; Salamanca: Imprenta de la Santa Cruz por Domingo Casero, [¿1779?] * El Piscator Historial de Salamanca para el año de 1780: calculo astronomico, y pronostico diario de quartos de luna, segun el meridiano matritense: computo eclesiastico, y kalendario de los santos, y festividades : con una descripcion historico-geografica del reyno de Leon, noticia de sus ciudades, y poblaciones, su fundación, sitio, vecindad, y cosas notables Salamanca: Imprenta de la Santa Cruz, por Domingo Casero, [¿1780?] * El Piscator Historial de Salamanca para el año de 1781: calculo astronomico, y pronostico diario de quartos de luna, segun el meridiano matritense : computo eclesiastico, y kalendario de los santos, y festividades: con una descripcion historico-geografica del reyno de Castilla la Nueva, noticia de sus ciudades, y poblaciones, su fundacion, sitio vecindad, y cosas notables Salamanca: Imprenta de la Santa Cruz, [¿1781?] * El Piscator Historial de Salamanca para el año de 1782 : calculo astronomico, y pronostico diario de quartos de luna, segun el meridiano matritense : computo eclesiastico, y kalendario de los santos, y festividades : con una descripcion historico-geografica de la provincia de Estremadura, noticia de sus ciudades, y poblaciones, su fundacion, sitio, vecindad, y cosas notables, Salamanca: Oficina de la Santa Cruz, por Domingo Casero [¿1782?] * La Niñez laureada, poema en loor de D. Juan Picornell y Obispo, de edad de tres años, seis meses, y veinte y quatre dias, examinado publicamente por los doctores, y maestros de la Universidad de Salamanca, en una de sus aulas, el dia tres de abril de 1785, Salamanca, Domingo Casero, 1785. * La Teología Salamanca, Impr. de F. de Toxar, 1790. * Poesías jocosas y serias (Salamanca, 1793) * Al Ilmo. Sr. d. Felipe Beltrán, dignísimo obispo de Salamanca, en su empleo de Inquisidor General de España, canción pindárica Valencia: Benito Monfort, 1775. * La esposa aldeana * La lira de Medellín. * Llanto de Zaragoza. Elegias al incendio de el Coliseo de esta Ciudad en 12 de Noviembre de 1778. Salamanca: Domingo Casero, s. a. * Oficio devoto para alabar al Criador en los siete dias de la semana, Salamanca: Francisco de Tóxar, 1802. * Poesias de Josef Iglesias de la Casa. 2, Nueva edic. complecta, Madrid, 1821. * Poesías póstumas... Salamanca, F. de Toxar, 1793 * Poesías póstumas de don Josef Iglesias de la Casa, presbítero. Tomo Primero, que contiene las poesías serias considerablemente aumentadas en esta segunda edición Salamanca: Francisco de Tóxar, 1798. * Poesías póstumas de don Josef Iglesias de la Casa, presbítero. Tomo segundo, que contiene las poesías jocosas considerablemente aumentadas en esta segunda edición. Salamanca: Francisco de Tóxar, 1798. * Poesías póstumas. I. Contiene las pastoriles y líricas. Barcelona: Imprenta de Sierra y Martí, 1820. * Poesías póstumas. II. Contiene todas las jocosas, Barcelona: Imprenta de Sierra y Martí, 1820. * Poesías póstumas, Madrid: Cruz González, 1835, 2 tomos en 4 vols. Poesías póstumas: adicionadas con la vida del autor, Barcelona: Oliva, 1837, 3 vols. Referencias Wikipedia-http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Iglesias_de_la_Casa

Joaquín Dicenta Benedicto (Calatayud, Zaragoza, 3 de febrero de 1862 - Alicante, 21 de febrero de 1917), periodista, dramaturgo del Neorromanticismo, poeta y narrador naturalista español, padre del dramaturgo y poeta del mismo nombre y del actor Manuel Dicenta. Hijo de un teniente coronel del ejército, nació por pura casualidad en Calatayud cuando su familia se trasladaba de Alicante a Vitoria. En la guerra carlista cayó herido en la cabeza su padre, que a consecuencia del daño cerebral perdió la razón, y la familia volvió a Alicante, donde todavía vivió algunos años el padre enfermo hasta que murió, pues su mujer no quiso hacerlo internar.