Info

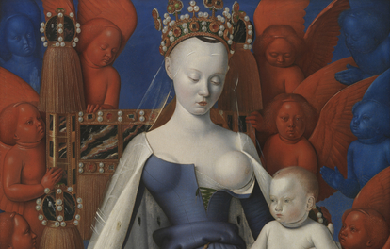

Pesellino (Francesco di Stefano)

1440

Pierre Corneille, aussi appelé « le Grand Corneille » ou « Corneille l'aîné », né le 6 juin 1606 à Rouen et mort le 1er octobre 1684 à Paris (paroisse Saint-Roch), est un dramaturge et poète français du xviie siècle. Issu d’une famille de la bourgeoisie de robe, Pierre Corneille, après des études de droit, occupa des offices d’avocat à Rouen tout en se tournant vers la littérature, comme bon nombre de diplômés en droit de son temps. Il écrivit d’abord des comédies comme Mélite, La Place royale, L’Illusion comique, et des tragi-comédies Clitandre (vers 1630) et en 1637, Le Cid, qui fut un triomphe, malgré les critiques de ses rivaux et des théoriciens. Il avait aussi donné dès 1634-35 une tragédie mythologique (Médée), mais ce n’est qu’en 1640 qu’il se lança dans la voie de la tragédie historique—il fut le dernier des poètes dramatiques de sa génération à le faire—, donnant ainsi ce que la postérité considéra comme ses chefs-d’œuvre: Horace, Cinna, Polyeucte, Rodogune, Héraclius et Nicomède. Déçu par l’accueil rencontré par Pertharite (1652, pendant les troubles de la Fronde), au moment où le début de sa traduction de L’Imitation de Jésus-Christ connaissait un extraordinaire succès de librairie, il décida de renoncer à l’écriture théâtrale et acheva progressivement la traduction de L’Imitation. Plusieurs de ses confrères, constatant à leur tour que la Fronde avait occasionné un rejet de la tragédie historique et politique, renoncèrent de même à écrire des tragédies ou se concentrèrent sur le genre de la comédie. Tenté dès 1656 de revenir au théâtre par le biais d’une tragédie à grand spectacle que lui avait commandée un noble normand (La Conquête de la Toison d’or, créée à Paris six ans plus tard fut l’un des plus grands succès du siècle), occupé les années suivantes à corriger tout son théâtre pour en publier une nouvelle édition accompagnée de discours critiques et théoriques, il céda facilement en 1658 à l’invitation du surintendant Nicolas Fouquet et revint au théâtre au début de 1659 en proposant une réécriture du sujet-phare de la tragédie, Œdipe. Cette pièce fut très bien accueillie et Corneille enchaîna ensuite les succès durant quelques années, mais la faveur grandissante des tragédies où dominait l’expression du sentiment amoureux (de Quinault, de son propre frère Thomas, et enfin de Jean Racine) relégua ses créations au second plan. Il cessa d’écrire après le succès mitigé de Suréna en 1674. La tradition biographique des XVIIIe et XIXe siècles a imaginé un Corneille confronté à des difficultés matérielles durant ses dernières années, mais tous les travaux de la deuxième moitié du XXe siècle révèlent qu’il n’en a rien été et que Corneille a achevé sa vie dans une confortable aisance. Son œuvre, 32 pièces au total, est variée: à côté de comédies proches de l’esthétique baroque, pleines d’invention théâtrale comme L’Illusion comique, Pierre Corneille a su donner une puissance émotionnelle et réflexive toute nouvelle à la tragédie moderne, apparue en France au milieu du XVIIe siècle. Aux prises avec la mise en place des règles classiques, il a marqué de son empreinte le genre par les hautes figures qu’il a créées: des âmes fortes confrontées à des choix moraux fondamentaux (le fameux «dilemme cornélien») comme Rodrigue qui doit choisir entre amour et honneur familial, Auguste qui préfère la clémence à la vengeance ou Polyeucte placé entre l’amour humain et l’amour de Dieu. Si les figures des jeunes hommes pleins de fougue (Rodrigue, le jeune Horace) s’associent à des figures de pères nobles (Don Diègue ou le vieil Horace), les figures masculines ne doivent pas faire oublier les personnages féminins vibrant de sentiments comme Chimène dans Le Cid, Camille dans Horace ou Cléopâtre, reine de Syrie, dans Rodogune. L’œuvre de Pierre Corneille est aussi marquée par la puissance d’un alexandrin rythmé qui donne de célèbres morceaux de bravoure (monologue de Don Diègue dans Le Cid, imprécations de Camille dans Horace) et la force de maximes à certaines paroles («À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire», Le Cid, II, 2– «Laisse faire le temps, ta vaillance et ton roi», dernier vers du Cid– «Je suis maître de moi comme de l’univers», Cinna, V, 3– «Dieu ne veut point d’un cœur où le monde domine» Polyeucte, I, 1). Le théâtre de Pierre Corneille fait ainsi écho aux tournures du Grand Siècle dont il reflète aussi les valeurs comme l’honneur et les grandes interrogations, sur le pouvoir par exemple (contexte de la mort de Richelieu et de Louis XIII), la question de la guerre civile dans La Mort de Pompée (1643), ou la lutte pour le trône dans Nicomède (1651, dans le contexte de la Fronde). Biographie Une famille de récente bourgeoisie Le berceau de la famille Corneille est situé à Conches-en-Ouche où les Corneille sont agriculteurs et marchands tanneurs. Le plus lointain ancêtre retrouvé est Robert Corneille, arrière-grand-père du dramaturge, qui possède un atelier de tannerie établi en 1541. Son fils aîné, Pierre se marie en 1570 avec Barbe Houel, nièce d’un greffier criminel du Parlement de Rouen; il devient commis greffier de son oncle par alliance. Il achète ensuite de modestes charges d’officier («maître particulier des eaux et forêts de la vicomté de Rouen» et conseiller référendaire à la Chancellerie), ce qui lui permet d’obtenir une licence en droit, de devenir avocat en 1575 et d’acheter en 1584 deux maisons rue de la Pie, où naîtra le futur dramaturge. La famille Corneille accède ainsi à la petite bourgeoisie de robe. L’aîné de ses enfants, lui aussi nommé Pierre, devient en 1599 «Maître enquêteur des Eaux et Forêts du bailliage de Rouen». En 1602, il épouse Marthe Le Pesant, fille d’avocat, sœur d’un notaire. En 1619, il vend sa charge pour vivre de ses rentes. Pierre, avocat du roi, et Marthe Corneille ont huit enfants, dont deux morts prématurément; le futur dramaturge est l’aîné des six frères et sœurs restants, le plus jeune ayant vingt-trois ans de moins que lui. Une formation de juriste Il fait de brillantes études secondaires au collège de Bourbon (aujourd’hui lycée Corneille) dirigé par les jésuites. Il remporte plusieurs prix et se découvre une passion pour l’éloquence des stoïciens latins et pour la pratique théâtrale que les jésuites ont introduite dans leur collèges dans une perspective pédagogique. Puis, comme tous les aînés Corneille, il fait des études de droit. Il prête serment comme avocat le 18 juin 1624 au Parlement de Rouen. En 1628 son père lui achète pour 11 600 livres deux offices d’avocat du roi, au siège des Eaux et Forêts et à l’amirauté de France à la Table de marbre de Rouen. Il prend ses fonctions le 16 février 1629. Timide et peu éloquent, il renonce à plaider. Tout en continuant son métier d’avocat, qui lui apporte les ressources financières nécessaires pour nourrir sa famille de six enfants, il se tourne alors vers l’écriture et le théâtre dont ses personnages lui permettent de retrouver la vocation d’orateur qui lui faisait défaut comme plaideur. Des débuts comme auteur de comédies (1629-1636) En 1625, il connut un échec sentimental avec Catherine Hue, qui préfèra épouser un plus beau parti, Thomas du Pont, conseiller-maître à la cour des comptes de Normandie. Ces premières amours le conduisirent à écrire ses premiers vers, à la suite de quoi il passa naturellement à ce qu’on appelait à l’époque «la poésie dramatique», phénomène fréquent à cette époque chez les jeunes diplômés en droit qui tâtaient de la poésie. Tandis que les autres jeunes poètes de sa génération n’écrivaient que des tragi-comédies et des pastorales (la tragédie et la comédie connaissaient une certaine désaffection depuis quelques années), il eut l’idée de transposer dans un cadre «comique» (l’action se passe dans une ville et les jeunes héros sont des citadins) un modèle d’intrigue issu de la pastorale. Ainsi apparut Mélite, qu’il qualifia dans la première édition de «pièce comique» et non pas de comédie, forme nouvelle de «comédie sentimentale» fondée sur les déchirements du cœur et une conception nouvelle du dialogue de théâtre qu’il qualifiera lui-même trente ans plus tard de «conversation des honnêtes gens», loin des formes comiques alors connues qu’étaient la farce et la comédie bouffonne à l’italienne. Le jeune avocat-poète proposa sa pièce à l’une des nombreuses «troupes de campagne» qui venaient régulièrement jouer quelques semaines à Rouen, mais il sut choisir l’une des deux meilleures, la troupe du prince d’Orange, dirigée par Montdory et Le Noir, qui la donna avec succès à Paris quelques semaines après son passage à Rouen (1629). La troupe la joua avec succès sur la scène de l’hôtel de Bourgogne juste avant que l’autre troupe importante, celle des Comédiens du Roi, dirigée par Bellerose, ne loue cette salle pour une durée indéterminée, offrant enfin à Paris sa première troupe installée de façon permanente. Il semble que Montdory ait voulu profiter du succès de Mélite pour s’implanter à son tour à Paris et c’est ainsi que la «troupe du prince d’Orange», après avoir joué dans divers jeux de paume, finit par s’installer à demeure dans l’un d’entre eux, le jeu de paume du Marais en 1634 et devint dès lors la troupe du théâtre du Marais. Tel est le sens des mots de Corneille, trente ans plus tard: «Le succès [de Mélite] en fut surprenant. Il établit une nouvelle troupe de Comédiens à Paris, malgré le mérite de celle qui était en possession de s’y voir l’unique». Après la parenthèse de Clitandre, tragi-comédie échevelée qui résulta sans doute d’une commande de Montdory (la mode était alors à ce type de théâtre romanesque), Corneille revint à la veine comique qu’il avait lui-même ouverte en donnant successivement pour la même troupe La Veuve, La Galerie du Palais, La Suivante et La Place Royale, dont le dénouement (cette pièce est l’une des seules comédies du XVIIe siècle, avec Le Misanthrope de Molière trente ans plus tard, qui ne se termine pas par le mariage des jeunes amoureux) semble marquer un adieu à cette veine comique. Ce que confirme L’Illusion comique, la comédie qu’il écrira deux ans plus tard—après l’expérience de la tragédie Médée (sur cette tragédie voir plus bas)—, génial pot-pourri dans lequel s’emboîtent un commencement de pastorale (avec sa grotte et son magicien), une comédie à l’italienne (avec son capitan fanfaron Matamore), une tragi-comédie et pour finir une tragédie (créée sans doute en 1636, elle fut publiée en 1639). En 1633, sur l’invitation de l’archevêque de Rouen François Harlay de Champvallon, il écrit une pièce de vers latins, Excusatio, en l’honneur de Louis XIII, de la reine et de Richelieu alors en cure près de Rouen à Forges-les-Eaux. Il devient dès lors l’un des protégés du cardinal, féru de théâtre, qui lui verse, comme à plusieurs autres dramaturges, une pension de 1 500 livres. Mais cette faveur a une contrepartie: Richelieu, qui n’a pas le temps d’écrire pour le théâtre, rêve d’un groupe d’auteurs qui écriraient des pièces à partir de ses idées de sujet. C’est ainsi qu’en 1635, Richelieu réunit une société dite «des Cinq Auteurs» et constituée de François Le Métel de Boisrobert, Claude de L’Estoile, Jean Rotrou et Guillaume Colletet. Ainsi vit le jour une première pièce, La Comédie des Tuileries, dont le canevas avait été rédigé par Jean Chapelain, le grand critique et théoricien dramatique de la période, sur une idée de Richelieu; les cinq auteurs pour leur part s’étaient partagés la versification d’un acte chacun (et les avis divergent encore aujourd’hui pour savoir quel est l’acte qu’a versifié Corneille. La légende veut que, peu satisfait par cette expérience, Corneille se soit vite retiré du groupe en prétextant ses devoirs familiaux et professionnels à Rouen. Mais s’il est vrai qu’en 1638 la préface de L’Aveugle de Smyrne (joué au Palais-Cardinal l’année précédente) donne à croire que l’un des cinq auteurs se serait abstenu, aucun document d’époque ne permet de penser qu’il se soit agi de Corneille et que les relations entre Corneille et Richelieu en auraient été refroidies. Au cours de l’année 1634, sans doute incité par le succès de la Sophonisbe de Jean Mairet et de Hercule mourant de Jean Rotrou qui marquent le retour de la tragédie régulière sur les scènes parisiennes après un effacement de plusieurs années, il écrit sa première tragédie, Médée, qui semble avoir été très bien accueillie, contrairement à une légende apparue au XVIIIe siècle (comme toujours): Corneille critiquera sa grande irrégularité vingt ans plus tard dans l’«Examen» de la pièce, tout en rappelant que c’était l’usage à ce moment-là, sans laisser entendre que la pièce n’avait pas eu de succès; en outre, le fait qu’il ne l’ait publiée qu’en 1639 pour en laisser l’exclusivité à la troupe du Marais qui l’avait créée quatre ans plus tôt, donne à penser que la pièce fut fréquemment reprise au théâtre, jusqu’à ce que l’apparition des nouvelles tragédies cornéliennes à partir de 1640 ne la démode. La consécration comme auteur de tragédies (1637-1651) Le Cid et la querelle du Cid (1637-1640) Créé en janvier 1637 sur la scène du théâtre du Marais, Le Cid a été ressenti par les spectateurs contemporains comme une véritable révolution et produisit un choc de même nature que trente ans plus tard Andromaque de Jean Racine (1667), et dans le genre comique L’École des femmes de Molière (1662-1663). Cette révolution provoqua un véritable scandale chez les rivaux de Corneille et chez certains lettrés, ce qui déclencha la querelle du Cid et déboucha sur la condamnation de la pièce par la toute récente Académie française dans un texte intitulé Les Sentiments de l’Académie sur la tragi-comédie du Cid qui parut en décembre 1637. Corneille, ébranlé, se plongea dans les ouvrages de théorie dramatique (d’Aristote à ses commentateurs italiens de la Renaissance) et n’écrivit plus pour le théâtre jusqu’à la fin de 1639, époque vers laquelle il se lança dans sa première tragédie romaine Horace. Si Le Cid a bouleversé le paysage dramatique de l’époque, c’est qu’il s’agissait certes d’une tragi-comédie (le genre à la mode en ces années-là)—et l’on retrouve dans le cadre d’un obstacle venu séparer deux amoureux qui se marient à la fin, des duels, des batailles, un enjeu politique superficiel—mais d’une tragi-comédie d’un type nouveau: action physique rejetée dans les coulisses et traduite par les mots, personnages historiques, affrontement passionnel inouï jusqu’alors et surtout une conception nouvelle de l’obstacle tragi-comique. Alors que le principe de la tragi-comédie reposait sur une séparation des amoureux par un obstacle susceptible de se résoudre à la fin pour permettre leur mariage, Corneille choisit d’adapter Las Mocedades del Cid de Guilhem de Castro qui racontait l’histoire d’un héros légendaire espagnol qui avait épousé la fille de l’homme qu’il avait tué: c’est-à-dire un sujet fondé sur un obstacle qu’il est impossible de résoudre à la fin. En effet, Rodrigue et Chimène se marient à la fin (c’est pourquoi la pièce est bien une tragi-comédie), mais le père de Chimène est bel et bien mort. C’est la présence de ce mort à l’arrière-plan qui crée les si beaux affrontements passionnels entre Chimène et Rodrigue, qui ravirent le public de l’époque; mais c’est aussi ce qui fut la source du scandale déclenché chez les lettrés. Car en racontant ainsi l’histoire d’une fille qui épouse le meurtrier de son père, Corneille avait enfreint la principale des règles de la dramaturgie classique en cours d’élaboration, la vraisemblance: sur le plan de l’intrigue, il était jugé invraisemblable qu’une fille épouse le meurtrier de son père (le fait peut être vrai, mais il est contraire au comportement attendu d’un être humain, donc invraisemblable), et sur le plan du caractère du personnage de Chimène, il était jugé invraisemblable qu’une fille présentée comme vertueuse ose avouer au meurtrier de son père qu’elle continue à l’aimer. Condamné par les «doctes» et par leur organe institutionnel qu’était l’Académie, Le Cid n’en continua pas moins sa carrière triomphale sur la scène du Marais et bientôt sur toutes les scènes de France par l’intermédiaire des nombreuses «troupes de campagne» qui sillonnaient le pays et même une partie de l’Europe. Ce succès public confirma Corneille dans l’idée que les meilleurs sujets de théâtre sont ceux qui transportent le public par le spectacle d’événements inouïs. C’est pourquoi, loin de faire amende honorable, et de corriger le dénouement du Cid (on lui avait proposé de faire découvrir à Chimène que son père mort n’était pas son vrai père, ou bien que son père laissé pour mort sur le lieu du combat paraissait pouvoir être sauvé), il choisit un nouveau sujet qui supposait le même type d’événement extraordinaire: Horace raconte en effet comment un héros qui revient triomphant d’un combat dans lequel il a sauvé sa patrie est conduit à tuer sa propre sœur. Un sujet qui sera jugé tout aussi inacceptable par les doctes (même s’il arrive qu’un homme puisse tuer sa sœur, c’est un acte invraisemblable au regard du comportement attendu des êtres humains). D’Horace à La Mort de Pompée: les chefs-d’œuvre «romains» de Corneille (1639-1643) Au début de janvier 1639, Jean Chapelain, homme fort de l’Académie française et principal rédacteur des Sentiments de l’Académie qui avaient condamné Le Cid, écrivait à un de ses amis: «Corneille est ici depuis trois jours, et d’abord m’est venu faire un éclaircissement sur le livre de l’Académie pour ou plutôt contre Le Cid, m’accusant et non sans raison d’en être le principal auteur. Il ne fait plus rien, et Scudéry a du moins gagné cela, en le querellant, qu’il l’a rebuté du métier et lui a tari sa veine. Je l’ai autant que j’ai pu réchauffé et encouragé à se venger et de Scudéry et de sa protectrice [l’Académie] en faisant quelque nouveau Cid qui attire encore les suffrages de tout le monde et qui montre que l’art n’est pas ce qui fait la beauté; mais il n’y a pas moyen de l’y résoudre: et il ne parle plus que de règles et que de choses qu’il eût pu répondre aux académiciens, s’il n’eût point craint de choquer les puissances, mettant au reste Aristote entre les auteurs apocryphes, lorsqu’il ne s’accommode pas à ses imaginations.» Au début de 1639, Corneille était donc encore plongé dans une intense réflexion théorique, et il n’avait pas encore trouvé un nouveau sujet de pièce. Sa réflexion dut être encore retardée par les conséquences de la mort de son père, survenue le 12 février de la même année, qui le laissa à 33 ans chef de famille (avec sa mère) et tuteur de deux enfants mineurs, une sœur de 16 ans (Marthe, future mère de Fontenelle) et un frère de 14 ans (Thomas, futur auteur dramatique). C’est donc au cours du second semestre de 1639 qu’il trouva son sujet et se lança dans la rédaction. On sait par une autre lettre de Chapelain que le 9 mars 1640 Horace a déjà été joué en privé devant le cardinal de Richelieu (ainsi qu’un comité de «doctes» qui ont suggéré des remaniements, refusés par Corneille) et qu’on attend sa création sur la scène du théâtre du Marais. Horace, première tragédie historique et romaine de Corneille, ouvre ainsi la deuxième partie de sa carrière, et sera suivi de trois autres tragédies romaines Cinna (hiver 1641-1642), Polyeucte (hiver 1642-1643), La Mort de Pompée (hiver 1643-1644). Sujet puisé dans l’histoire antique, stricte régularité de l’action, du temps et du lieu, Corneille a en partie répondu aux vœux des doctes, tout en conservant le principe des sujets à la limite de la vraisemblance, la violence des passions et la construction de héros qui forcent l’admiration. En même temps il a rejoint et sublimé la thématique développée dès la décennie précédente dans les tragédies historiques de ses confrères: confrontation de l’héroïsme et de l’État doublant la confrontation de l’héroïsme et de l’amour, inscrite dans un devenir historique et dans une réflexion sur la portée des actes individuels. S’il a désormais tourné le dos à la tragi-comédie (il rebaptisera bientôt Le Cid «tragédie»), il a l’idée de transposer sa caractéristique principale (le dénouement nuptial) dans le genre tragique, à l’occasion de Cinna, créant ainsi la formule de la tragédie à fin heureuse, appelée à une belle carrière. Le succès de cette veine fut tel qu’il hissa définitivement Corneille au-dessus de tous ses rivaux et qu’il commença à être considéré par les Français comme le plus grand dramaturge moderne, Guez de Balzac n’hésitant pas à le qualifier de Sophocle dans une lettre qu’il lui adressa au début de 1643, au lendemain de la publication de Cinna. Mariage (1641) En 1641, il épouse grâce à l’intervention de Richelieu une jeune aristocrate, Marie de Lampérière, fille de Matthieu de Lampérière, lieutenant-général des Andelys. De ce mariage naîtront huit[réf. souhaitée] enfants: deux filles et six[réf. souhaitée] garçons, dont deux morts prématurément. Son jeune frère Thomas épousera plus tard la seconde fille du lieutenant-général, Marguerite. Cette intervention de Richelieu en sa faveur, cinq ans après que le même Richelieu avait exigé de l’Académie française qu’elle donne son avis sur la conformité du Cid aux règles dramatiques, explique les sentiments mitigés de Corneille au lendemain de la mort du cardinal-ministre, exprimés dans un quatrain resté célèbre (1643): Début du règne de Louis XIV et période de la Fronde (1643-1651) Avec Rodogune (hiver 1644-45), Corneille abandonna la tragédie romaine pour explorer les confins du monde méditerranéen antique, ce qui lui offrit l’occasion de dramatiser les jeux politiques liés à la succession dynastique, s’orientant vers ce qu’il qualifia lui-même dans ses textes théoriques de «tragédie implexe», fondée sur la complexité de l’intrigue. Il approfondit cette dramaturgie «implexe» et cette thématique dynastique deux ans plus tard avec Héraclius, qui, reposant sur une double substitution d’enfants, est sans doute la première tragédie moderne de l’identité (la première tragédie antique de l’identité étant Œdipe), Corneille ayant établi une liaison étroite entre la quête de l’identité du héros et les questions de légitimité politique et d’amour princier. Cette problématique, qui s’esquisse même dans la grande et triomphale tragédie à machines Andromède (prévues pour le carnaval 1648, mais montée seulement en janvier 1650 à cause des troubles de la Fronde), se retrouve dans Don Sanche d’Aragon (comédie héroïque, 1649) et dans Pertharite (1652). Pour autant, Corneille ne renonce pas tout à fait à la comédie, profitant de la mode de la comédie à l’espagnole sur les deux théâtres parisiens pour lancer Le Menteur (premier trimestre 1644), dont le succès fut tel qu’il l’incita à lui donner une suite, qui fut un échec (La Suite du Menteur, premier trimestre 1645) et le détourna définitivement de la comédie. On a longtemps pensé que de 1643 à 1652, c’est-à-dire de la mort de Richelieu (décembre 1642) puis de Louis XIII (mai 1643) à la fin de la Fronde, Corneille avait cherché à prendre en compte la crise que traversait la France: en fait, les tragédies de complot, de succession dynastique et de guerre civile sont apparues dès le XVIe siècle avec la naissance de la tragédie moderne; mais tandis que toutes les œuvres de ses confrères étaient oubliées, Corneille en portant ce type de pièce à la perfection a donné l’impression de l’avoir inventé et d’avoir été le seul à «dialoguer» avec la réalité historique et politique de son temps. Malgré son peu de goût pour le mécénat, Mazarin fit mine de reprendre sur ce plan la politique de Richelieu et offrit à Corneille une pension de 1 000 livres. Cela n’empêcha pas le poète de subir deux échecs à l’Académie française; la raison invoquée étant que, habitant en province, il ne pourrait assister aux réunions. Mais il fut finalement élu le 22 janvier 1647 au fauteuil 14, qui sera occupé par son frère Thomas après sa mort. Compte tenu de sa fidélité à l’autorité royale durant la Fronde, Mazarin lui offrit un emploi officiel inattendu: il destitua le procureur général des états de Normandie (un fidèle du duc de Longueville qui avait tenté de soulever la Normandie) et nomma Corneille à sa place le 12 février 1650. Du coup, pour assumer ses nouvelles fonctions, Corneille dut vendre ses deux charges d’avocat à la Table de Marbre du Palais (18 mars 1650), mais un an plus tard, à la faveur de la rentrée en grâce des princes et de l’exil en Allemagne de Mazarin, l’ancien titulaire fut rétabli dans sa charge de procureur, et Corneille fut remercié. Il se retrouva sans fonctions officielles et sans sa pension, puisque Mazarin était exilé. On voit que le succès de la tragédie Nicomède en janvier 1651 que nombre de contemporains ont lu comme un éloge à peine voilé du Grand Condé, meneur de la Fronde alors emprisonné, n’a été pour rien dans les soubresauts de la carrière officielle de Corneille: c’est au moment même où Nicomède triomphait que Condé est sorti de prison et que Mazarin s’est exilé, et c’est justement la victoire (provisoire) du héros qui a fait perdre à Corneille sa belle position de procureur général. Il fut en somme l’une des nombreuses victimes de cette immense partie de dupes que constitua la Fronde. Les années 1650 Abandon de l’écriture dramatique (1652-1658) En novembre 1651 sont achevés d’imprimer presque en même temps sa tragédie de Nicomède et un volume regroupant les vingt premiers chapitres de sa traduction de l’Imitation de Jésus Christ qui va se révéler un extraordinaire succès de librairie avec 2 300 éditions et près de 2.4 millions d’exemplaires en circulation à la fin du XVIIIe siècle, ce qui en fait à cette époque le livre le plus souvent imprimé après la Bible. Et c’est probablement le mois suivant qu’est créé Pertharite (décembre 1651 ou janvier 1652), une puissante tragédie qui chute brutalement sans qu’on en connaisse la raison exacte; l’absence à peu près totale de créations de nouvelles tragédies dans les deux théâtres parisiens au cours des quatre années suivantes incite à penser que les spectateurs, lassés par les complexes enjeux politiques de la Fronde, se sont détournés de la tragédie du fait de son cadre historique et de sa thématique politique (l’action de Pertharite se déroule en pleine guerre civile). En somme, Pertharite serait la première tragédie qui aurait fait les frais de cette lassitude du public, sans que le talent créateur de Corneille soit en cause. Il en profite cependant pour annoncer sa retraite du théâtre—il peut se le permettre puisqu’il est au comble d’une gloire qui court d’un bout à l’autre de l’Europe—et pour se consacrer entièrement à la très pieuse et très lucrative entreprise de traduction de l’Imitation de Jésus-Christ. La fin du livre I et le début du livre II paraissent à la fin d’octobre 1652; en juin 1653, les deux premiers livres complets paraissent, augmentés de gravures au commencement de chaque chapitre. Suit le livre III en 1654 et le livre IV (et dernier) en 1656 qui donnera l’occasion d’une édition, cette fois complète, de l’ensemble, avec une dédicace au pape Alexandre VII. Durant l’été de 1654, pour des raisons que nous ignorons, Corneille et sa femme firent un séjour aux eaux de Bourbon (la plus courue des stations thermales au XVIIe siècle); on ne sait si le séjour avait été recommandé pour lui ou pour sa femme, mais l’on observe que quelques mois plus tard, en 1655, celle-ci accouche de Madeleine, leur sixième enfant et troisième fille; suivra en 1656 Thomas, leur dernier enfant. L’aboutissement du chantier de l’Imitation de Jésus-Christ a manifestement réveillé chez Corneille l’envie d’écrire à nouveau pour le théâtre. D’autant qu’à ses côtés son jeune frère Thomas après avoir enchaîné les succès avec une longue série de comédies, vient de se lancer dans l’écriture d’une tragédie romanesque (Timocrate) qui, créée au théâtre du Marais en décembre de cette même année 1656, se révélera l’un des plus grands succès du siècle. On sait ainsi, par le témoignage d’une connaissance rouennaise de Pierre Corneille, qu’en juillet 1656 il est déjà occupé à écrire «la tragédie de La Toison d’or». Commandée par le marquis de Sourdéac, un original passionné de machineries théâtrales (et qui fera construire treize ans plus tard la première salle d’opéra de Paris rue Guénégaud), cette pièce à grand spectacle ne sera créée que cinq ans plus tard au théâtre du Marais, où elle connaîtra un extraordinaire succès. On comprend pourquoi, après avoir achevé cette pièce et en attendant sa création, il a pu se lancer d’abord dans une grande entreprise de révision de toutes ses pièces de théâtre (l’édition, accompagnée d’examens critiques de chaque pièce et de trois «Discours» théoriques sur le théâtre en tête de chacun des trois volumes paraîtra en 1660) et ensuite dans l’écriture d’une nouvelle tragédie: il accepte avec enthousiasme à l’automne de 1658 la proposition du grand mécène de cette période, le surintendant Fouquet, de faire sa grande rentrée au théâtre en reprenant le sujet le plus célèbre de la tradition tragique, l’histoire d’Œdipe. La tragédie d’Œdipe fut ainsi créée sur la scène du théâtre de l’hôtel de Bourgogne le 24 janvier 1659: le succès fut tel que Corneille se trouva relancé pour quinze ans. Le rendez-vous manqué de Corneille et de Molière (1658-1659)? À la mi-mai 1658 Thomas Corneille écrit à un de leurs amis parisiens, le galant abbé de Pure (auteur d’un vaste roman intitulé La Précieuse): «Nous attendons ici les deux beautés que vous croyez pouvoir disputer cet hiver d’éclat avec la sienne [la beauté de Mlle Baron, actrice parisienne]. Au moins ai-je remarqué en Mlle Béjart grande envie de jouer à Paris, et je ne doute point qu’au sortir d’ici, cette troupe n’y aille passer le reste de l’année. Je voudrais qu’elle voulût faire alliance avec le Marais, cela en pourrait changer la destinée. Je ne sais si le temps pourra faire ce miracle.» L’abbé de Pure sait donc déjà que Molière et sa troupe ont annoncé leur intention de tenter de prendre pied à Paris durant l’hiver 1658-1659, et Thomas Corneille le lui confirme après en avoir parlé avec Madeleine Béjart, arrivée à Rouen avant le reste de la troupe («les deux beautés», Catherine de Brie et Marquise Du Parc étaient restées en arrière parce que Marquise venait d’accoucher à Lyon). Beaucoup d’historiens du théâtre et de biographes de Molière se sont interrogés sur ce séjour de Molière à Rouen et certains ont même imaginé qu’il était venu rencontrer Corneille. Le rédacteur de la vie de Molière qui a paru dans la grande édition posthume des Œuvres de Molière en 1682 donnait pourtant une raison plus prosaïque, qui est corroborée par les termes de la lettre de Thomas Corneille à l’abbé de Pure: «En 1658, ses amis lui conseillèrent de s’approcher de Paris, en faisant venir sa Troupe dans une Ville voisine: c’était le moyen de profiter du crédit que son mérite lui avait acquis auprès de plusieurs personnes de considération, qui s’intéressant à sa gloire, lui avaient promis de l’introduire à la Cour. Il avait passé le carnaval à Grenoble, d’où il partit après Pâques, et vint s’établir à Rouen. Il y séjourna pendant l’Été, et après quelques voyages qu’il fit à Paris secrètement, il eut l’avantage de faire agréer ses services et ceux de ses camarades à MONSIEUR, Frère Unique de Sa Majesté, qui lui ayant accordé sa protection, et le titre de sa Troupe, le présenta en cette qualité au Roi et à la Reine Mère.» Autrement dit, pour pouvoir prendre pied à Paris, il fallait à Molière et à sa troupe un protecteur le plus haut placé possible, ainsi qu’un théâtre: s’installer dans une ville assez proche de Paris pour pouvoir y faire de nombreux allers-retours pour avancer dans les négociations et rencontrer les «personnes de considération» qui appuyaient ces démarches était donc un choix stratégique. Ce choix de se rapprocher de Paris en séjournant à Rouen était d’autant plus logique que Rouen était alors constamment visitée par des troupes de comédiens qui y faisaient des séjours de plusieurs semaines, et pas seulement des troupes de campagne comme celle de Molière; en 1674, Samuel Chappuzeau rapporte dans son ouvrage intitulé Le Théâtre françois que même la troupe du théâtre du Marais y faisait de fréquents séjours: «Cette Troupe allait quelquefois passer l’Été à Rouen, étant bien aise de donner cette satisfaction à une des premières Villes du Royaume. De retour à Paris de cette petite course dans le voisinage, à la première affiche le Monde y courait, et elle se voyait visitée comme de coutume.» Et l’on sait par ailleurs que Molière et les Béjart avaient déjà séjourné quelques semaines à Rouen avec leur première troupe («L’Illustre théâtre») pendant qu’on aménageait leur théâtre à Paris (automne de 1643), quelques mois avant la troupe du Marais dont la salle brûla en janvier 1644 et qui vint jouer à Rouen pendant qu’on reconstruisait le bâtiment. En dehors de cette lettre de Thomas Corneille, les seules relations avérées entre les frères Corneille et la troupe de Molière tiennent à quelques poésies galantes adressées par les deux frères à la belle Marquise (Mademoiselle Du Parc), épouse de l’acteur Du Parc, dit «Gros-René»; en particulier les célèbres stances «À Marquise», l’une des plus jolies poésies de Pierre Corneille. Depuis le XVIIIe siècle, de nombreux amateurs de romanesque en ont déduit que le pauvre Corneille vieillissant aurait été un amoureux transi de la belle comédienne. Mais le fait que les deux frères se soient ainsi livrés à une aimable joute poétique, le fait que Pierre ait repris le thème de la belle indifférente à la beauté passagère face au vieux poète dont les vers assurent l’immortalité (c’était déjà le thème du «Quand vous serez bien vieille…» de Ronsard, un siècle plus tôt) et enfin le fait que Pierre ait écrit d’autres poèmes de même tonalité à d’autres femmes tout aussi inaccessibles que Marquise durant la même période, tout cela montre que les frères Corneille se sont laissés griser à cette période de leur vie par une vie mondaine rouennaise plus intense que par le passé et calquée sur la vie mondaine parisienne: deux ans plus tard, toutes leurs petites poésies galantes (18 en tout) paraîtront à Paris dans la cinquième livraison du «recueil Sercy» aux côtés des poèmes de même acabit composés par les poètes et les beaux esprits parisiens. En dehors de cette occasion de jeu mondain, Pierre Corneille semble avoir été peu sensible à la présence de la troupe de Molière dans sa ville: ce n’était qu’une troupe de campagne de plus, parmi toutes celles qui occupaient régulièrement l’un des deux jeux de paume dans lesquels la municipalité autorisait les représentations théâtrales. On en a la preuve dans une lettre qu’il écrit lui-même le 9 juillet 1658 à l’abbé de Pure: «Mon frère vous salue, et travaille avec assez de chagrin. Il ne donnera qu’une pièce cette année. Pour moi, la paresse me semble un métier bien doux, et les petits efforts que je fais pour m’en réveiller s’arrêtent à la correction de mes ouvrages. C’en sera fait dans deux mois, si quelque nouveau dessein ne l’interrompt. J’en voudrais avoir un. Je suis de tout cœur votre très humble et très obligé serviteur Corneille.» Ainsi la troupe de Molière joue à Rouen depuis plusieurs semaines et cela n’a donné aucune envie pressante à Corneille de se lancer de nouveau dans l’écriture théâtrale: il lui faudra attendre trois mois plus tard d’être présenté à Fouquet à l’occasion d’un voyage à Paris pour se laisser tenter par l’un des sujets de tragédie proposés par le surintendant. Ce sera Œdipe. Mais sur ce point encore on observe que les liens entre Corneille et Molière étaient si peu étroits que, loin de proposer sa nouvelle pièce à la troupe de Molière qui venait à peine de s’installer à Paris (elle commença à jouer devant le public au début de novembre 1658) et qui aurait pu profiter de cette formidable publicité constituée par le retour de Corneille au théâtre, c’est à la plus célèbre troupe parisienne, celle de l’Hôtel de Bourgogne, que le grand poète s’est empressé de confier sa tragédie. Depuis qu’au XIXe siècle la publication du Registre de La Grange (un extrait des registres de compte effectué par le comédien La Grange, bras droit de Molière puis l’un des hommes forts des débuts de la Comédie-Française) a fait découvrir le répertoire de la troupe de Molière depuis Pâques 1659, on a pu constater qu’elle avait joué deux fois plus de tragédies de Corneille que de tragédies de Tristan l’Hermite, de Rotrou, de Magnon etc. et que de comédies de Scarron, de Boisrobert et de Thomas Corneille, comme si malgré tout des liens privilégiés s’étaient établis entre les deux hommes. En fait, l’examen du Mémoire de Mahelot—un aide-mémoire destiné aux décorateurs de l’Hôtel de Bourgogne qui recense les pièces au répertoire de ce théâtre—montre les mêmes proportions: pour tous les théâtres à cette époque, lorsqu’il fallait vivre de reprises entre deux créations de pièces nouvelles, c’est le plus souvent vers Corneille qu’on se tournait (en attendant que Racine le rejoigne). Et depuis longtemps tous les historiens du théâtre ont remarqué que trois ans plus tard, dans sa préface des Fâcheux (publié en février 1662), Molière devait ironiser sur la posture de «grand auteur» adoptée par Corneille lorsqu’il publia les trois volumes de son Théâtre (1660) accompagnés de Discours et d’Examens. Le rendez-vous entre les deux hommes avait donc bel et bien été manqué: s’ils s’étaient évidemment rencontrés à cette occasion, cela n’avait pas eu de conséquence sur leurs carrières respectives; il allait falloir attendre la montée en puissance de l’ambitieux et brillant Jean Racine et sa brouille avec Molière (survenue en décembre 1665 après la création de Alexandre le Grand) pour que s’opère un rapprochement entre Corneille et Molière qui débouchera sur la création d’Attila. Les années 1659-1674 Une nouvelle manière d’écrire des tragédies? Tandis que La Conquête de la Toison d’or mise en chantier dès 1656 et créée en 1661 reprend le même type de sujet mythologique et la même dramaturgie «à machines» que Andromède, c’est véritablement avec Œdipe que Corneille a entamé la dernière partie de sa carrière. On parle volontiers de période de la vieillesse, du fait d’une sorte de corrélation entre l’âge de Corneille, la mise sur la scène de héros vieillissants (Sertorius, 1662, ou Pulchérie, 1672) ou apparemment dépourvus de vertus héroïques actives (Othon, 1664), et l’issue de la dernière tragédie, l’une de ses plus belles, où le héros s’abandonne à la mort (Suréna, 1674). Pourtant les six ans de «retraite» n’ont pas marqué de rupture dans sa conception théâtrale, comme le révèle tout ce qui rapproche Héraclius et Œdipe, deux tragédies de l’identité, et comme le confirment les Examens de ses pièces et les Discours théoriques qu’il publie dans la grande édition de son Théâtre de 1660. Ce qui paraît nouveau, c’est que l’accession au pouvoir du héros ne passe plus par la reconnaissance de son identité ou simplement de son héroïsme, mais par une combinaison de mariages; en fait, l’expression de tragédies matrimoniales qu’on applique à ces œuvres ne doit pas masquer que la nature même de la tragédie cornélienne n’a pas changé et que Corneille a simplement substitué à une dramaturgie de l’affirmation de l’héroïsme une dramaturgie de l’effacement volontaire de l’héroïsme: conscience de sa vieillesse dans Sertorius, nécessité de dissimuler ses qualités en présence d’une cour corrompue dans Othon ou d’un tyran violent et raffiné (Attila, 1667), ravalement au plus profond de soi de l’héroïsme et des sentiments pour garder sa liberté face à un pouvoir jaloux dans Suréna, dans tous les cas l’héroïsme réside dans la contrainte sur soi, ce qui explique qu’il débouche si facilement sur la mort (en particulier dans Sertorius et Suréna). Corneille reconnaît également, ainsi qu’il l’écrit à Charles de Saint-Evremond en 1666, avoir «avancé touchant la part que l’amour doit avoir dans les belles tragédies.» De fait, il a toujours pensé que l’amour était une passion trop chargée de foiblesse pour être la dominante», précisant: «J’aime qu’elle y serve d’ornement, et non pas de corps.» De là, vient «[s]on foible» pour Sophonisbe, qui lui semble illustrer parfaitement ses principes, contraires à ceux de «nos doucereux et nos enjoués.» Paris, Molière et Racine En octobre 1662, les deux familles de Pierre et de Thomas Corneille quittent la maison natale de la rue de la Pie à Rouen pour s’installer à Paris à l’invitation du duc Henri II de Guise. Protecteur du théâtre du Marais, le duc était depuis longtemps un admirateur des frères Corneille et c’est à lui que Thomas avait dédié sa tragédie de Timocrate lorsqu’elle fut publiée cinq ans plus tôt. Les deux familles sont logées gracieusement dans l’hôtel du duc au cœur du Marais et elles y resteront au moins deux ans, c’est-à-dire au moins jusqu’à la mort du duc en juin 1664. Les raisons de ce déménagement sont aisées à comprendre: dès les années 1640, Corneille avait été pressé de venir s’installer à Paris, et son refus avait été la raison de ses échecs à l’Académie française: il avait alors charge de famille et il était même encore tuteur de son jeune frère Thomas. En 1662, tout a changé: il n’a plus que trois jeunes enfants au foyer et Thomas de son côté (qui a épousé la jeune sœur de la femme de Corneille) est devenu depuis le milieu des années 1650 l’auteur de théâtre à la mode, volant de succès en succès. Depuis le retour de Corneille au théâtre et l’excellent accueil d’Œdipe, lui aussi a renoué avec le succès, confirmé par la création de Sertorius au Marais en février 1662: venir vivre à Paris, c’est venir cueillir les fleurs de sa gloire. Les deux frères tentent alors d’exercer une sorte de magistère sur le théâtre, encourageant l’engagement d’une comédienne par ci, fomentant une cabale contre L’École des femmes de Molière par là, un Molière qui, il est vrai, poursuivait le grand homme de ses sarcasmes depuis la préface des Fâcheux et qui s’était moqué du titre de noblesse de Thomas (Thomas Corneille de L’Île) dans la première scène de L’École des femmes… Mais la faveur croissante de Molière, qui triomphe aussi bien à la Ville (sur son théâtre du Palais-Royal) qu’à la Cour où à partir de 1664 il semble être devenu aussi indispensable au roi Louis XIV que le musicien Lully, les très grands succès de certains de ses jeunes confrères (son propre frère Thomas et Philippe Quinault), et l’apparition d’un nouvel auteur qui obtient un triomphe dès sa deuxième tragédie (Racine, Alexandre le Grand, décembre 1665) mais se brouille avec la troupe de Molière au profit de la troupe rivale de l’hôtel de Bourgogne, tout cela change la donne. Tandis que l’hôtel de Bourgogne a de moins en moins besoin du «grand Corneille» dont la dernière pièce Agésilas n’a pas été un succès (février 1666), Molière et sa troupe, toujours en quête d’auteurs de tragédies pour diversifier la programmation du Palais-Royal, offrent à Corneille la forte somme de 2 000 livres d’avance pour sa nouvelle tragédie, Attila, qui est créée au Palais-Royal le 4 mars 1667. Mais la pièce ne connaît qu’un succès honorable alors que, huit mois plus tard, Andromaque de Racine sera un triomphe et marquera l’émergence d’une nouvelle conception de la tragédie. Déjà engagé dans une nouvelle traduction d’une œuvre de piété, l’Office de la Vierge, énorme travail qui paraîtra à la fin de 1669, Corneille prend son temps pour proposer une nouvelle pièce de théâtre. Il a l’idée de reprendre l’histoire de la séparation de Titus et de Bérénice pour en faire une «comédie héroïque» et semble avoir sondé les différents théâtres afin de vendre sa pièce au plus offrant: la troupe du Palais-Royal l’emporte en proposant une nouvelle fois 2 000 livres d’avance, tandis que l’hôtel de Bourgogne propose à son auteur favori, Racine, qui enchaîne les succès (Les Plaideurs en 1668, Britannicus en 1669) de composer une tragédie sur le même sujet. Ainsi les deux pièces seront créées à une semaine d’intervalle sur les deux théâtres concurrents (c’est pourquoi une légende apparue au XVIIIe siècle prétendra que la princesse Henriette d’Angleterre avait lancé un concours entre les deux auteurs): la Bérénice de Racine le 21 novembre 1670 à l’hôtel de Bourgogne, la Bérénice de Corneille (qui sera ensuite publiée sous le titre Tite et Bérénice) au Palais-Royal le 28 novembre. Si la tragédie de Racine se signala immédiatement comme un très grand succès, la comédie héroïque de Corneille poursuivit plusieurs mois durant une très honnête carrière, la troupe de Molière ayant décidé de la représenter en alternance avec Le Bourgeois gentilhomme. Les excellentes relations professionnelles de Corneille et de Molière à ce moment-là expliquent qu’au mois de décembre de la même année, pressé par le temps pour achever la composition de la grande «tragédie-ballet» à machines de Psyché, qui devait absolument être créée avant la fin du carnaval 1671 dans la grande salle des machines des Tuileries, Molière ait fait appel à Corneille pour achever la versification des quatre cinquièmes de la pièce. Précisons bien qu’il ne s’est pas agi pour Corneille de collaborer à la composition de la pièce comme on l’écrit le plus souvent depuis le XIXe siècle: l’avertissement de l’édition originale est très clair: Molière a dressé le plan et le détail de la pièce (c’est-à-dire qu’il l’a entièrement rédigée en prose, comme c’était l’usage) et il a en outre versifié la totalité du premier acte et les premières scènes de l’acte II et de l’acte III. Collaboration fructueuse, puisqu’on ne distingue pas les vers de Molière et les vers de Corneille, tant l’un et l’autre se sont surpassés pour produire une expression poétique particulièrement gracieuse, mais qui explique que Corneille n’ait jamais fait figurer les parties de Psyché qu’il avait versifiées dans les éditions de ses propres œuvres. Pourtant la collaboration n’eut pas de suite. Il semble que Corneille ait conçu le rôle principal de sa tragédie suivante, Pulchérie, pour Armande Béjart («Mlle Molière»), mais cette fois l’affaire ne fut pas conclue, et c’est le théâtre du Marais, désormais plutôt spécialisé dans les grands spectacles à machines que dans les tragédies, qui créa la pièce en novembre 1672. Un an et demi plus tard (Molière était mort entretemps), c’est le théâtre de l’hôtel de Bourgogne qui créa son ultime tragédie, Suréna, qui rencontra un demi-succès en succédant (décembre 1674) sur la même scène à Iphigénie de Racine qui venait de triompher durant plusieurs semaines. Les dernières années (1674-1684) Au lendemain de Suréna, sa dernière tragédie (publiée en 1675), Corneille n’annonça pas qu’il mettait fin à son activité de dramaturge et rien n’indique qu’il avait l’intention d’y mettre fin; d’autant que, autour de lui, plusieurs auteurs de tragédies (en particulier Claude Boyer et son propre frère Thomas Corneille qui se consacre désormais aux comédies et aux grands spectacles à machines) ont renoncé eux aussi pendant quelques années, en attendant manifestement que passe l’engouement du public pour les tragédies de Racine d’un côté, pour les opéras de Philippe Quinault et Lully de l’autre. Quatre ans plus tard, au lendemain de l’annonce par Racine de son retrait du théâtre, Thomas Corneille et Boyer recommencèrent à écrire des tragédies, et c’est alors qu’il apparut que le grand Corneille avait définitivement renoncé. Depuis 1663, Pierre Corneille était inscrit sur la liste des gratifications royales aux gens de lettres pour la somme de 2 000 livres (une somme très importante que Racine, d’augmentation en augmentation, mit quinze ans à atteindre). Mais l’ample liste des premières années se réduisit progressivement (Thomas Corneille disparut ainsi de la liste dès 1667) et les gratifications se mirent dès la fin des années 1660 à être versées irrégulièrement: le budget était pris sur les «Bâtiments du Roi», alors que le Louvre, Saint-Germain et Versailles étaient en travaux, et il fallait payer les ouvriers des chantiers. Le début des guerres européennes n’arrangea rien et à partir de 1673, seul un petit nombre d’écrivains, liés à la Cour de Louis XIV ou dépendant de Colbert, continuèrent à recevoir leur gratification. Corneille, éloigné de la Cour et sans lien avec Colbert, découvrit en juin 1675 (date du versement des gratifications de 1674) qu’il avait été oublié. Il réagit aussi bien directement (lettre à Colbert en 1678) qu’indirectement en composant régulièrement des Épîtres au Roi sur divers sujets (ses pièces qu’on faisait jouer à la Cour en 1676, les victoires du Roi en 1677, la Paix de Nimègue en 1678, le mariage du Grand Dauphin en 1680), et probablement aussi en faisant jouer ses appuis (la légende a imaginé au XVIIIe siècle une intervention directe de Boileau auprès de Louis XIV). Et il finit par avoir gain de cause: sa gratification de 2 000 livres lui est de nouveau versée à partir de 1682. Selon une légende tenace, apparue au XVIIIe siècle, Corneille aurait connu des difficultés financières dans les dernières années de sa vie et serait mort, si ce n’est dans la misère, du moins pauvre. Tous les travaux des chercheurs du XXe siècle qui se sont penchés sur les textes du XVIIe siècle et les actes authentiques concernant Corneille et sa famille prouvent le contraire. Son fils aîné qui poursuivait sa carrière d’officier du Roi passe pour avoir lourdement grevé le budget de son père (et, pour faire bonne mesure, les légendes ajoutent le second fils qui, en réalité, avait été tué à la guerre en 1674). En fait, son fils aîné, Pierre, qui avait effectivement coûté beaucoup d’argent à son père dans les années 1670, avait épousé en 1679 la veuve d’un fournisseur des armées, qui lui avait apporté une dot de 30 000 livres, une somme absolument considérable; or le contrat de mariage spécifie que Pierre apportait de son côté une espérance de succession évaluée à 20 000 livres! Bien plus, Thomas, le dernier fils de Corneille, se voit pourvu en 1680 d’un bénéfice ecclésiastique très confortable (une abbaye dotée d’un revenu annuel de 3 000 livres). Quant à la vente de la maison natale de la rue de la Pie à Rouen (4 novembre 1683), loin d’être le signe de quelque difficulté financière, elle représente en fait un arrangement financier en vue de sa succession: sur les 4 300 livres de la vente, 3 000 livres sont immédiatement affectées au rachat de la pension qu’il versait depuis 1668 aux dominicaines de Rouen pour sa fille Marguerite (pension qui, justement, avait été gagée sur cet immeuble); de la sorte, à sa mort, ses héritiers se sont trouvés dégagés du versement de cette pension et Marguerite a pu finir ses jours comme prieure de sa communauté religieuse en 1718. Enfin, on ignore les raisons pour lesquelles Corneille a quitté en 1682 l’appartement de la rue de Cléry où il résidait depuis 1674 pour s’installer dans une maison au 6 rue d’Argenteuil que, pour la première fois de sa vie, il ne partage plus avec son frère, qui s’installe tout près, rue Clos-Georgeot, dans le même périmètre de la paroisse Saint-Roch. «Le mérite de la rue d’Argenteuil», écrit A. Le Gall, «tient dans sa proximité avec le Louvre où siège l’Académie. Or l’Académie est un des lieux auxquels Corneille reste le plus longtemps fidèle.» C’est là qu’il meurt le 1er octobre 1684. Depuis longtemps malade, il n’avait plus paru aux séances de l’Académie française depuis le 21 août 1683. Quelques semaines plus tard, son frère Thomas fut élu à son fauteuil, et c’est Racine qui, le 2 janvier 1685, prononça le discours de réception qui fut consacré pour l’essentiel à un vibrant éloge de Pierre Corneille. L’œuvre étendue et riche de Corneille a donné naissance à l’adjectif «cornélien» qui dans l’expression «un dilemme cornélien» signifie une opposition irréductible entre deux points de vue, par exemple une option affective ou amoureuse contre une option morale ou religieuse. Œuvres Théâtre * Mélite (1629, première œuvre, comédie) * Clitandre ou l’Innocence persécutée (1631) * La Veuve (1632) * La Galerie du Palais (1633) * La Suivante (1634) * La Place royale (1634) * Médée (1635) * L’Illusion comique (1636) * Le Cid (1637) * Horace (1640) * Cinna ou la Clémence d’Auguste (1641) * Polyeucte (1642) * Le Menteur (1644) * La Mort de Pompée (1643) * Rodogune (1644) * La Suite du Menteur (1645) * Théodore (1646) * Héraclius (1647) * Don Sanche d’Aragon (1649) * Andromède (1650) * Nicomède (1651) * Pertharite (1651) * Œdipe (1659) * La Toison d’or (1660) * Sertorius (1662) * Sophonisbe (1663) * Othon (1664) * Agésilas (1666) * Attila (1667) * Tite et Bérénice (1670) * Psyché (1671) (N.B.: simple mise en vers des trois quarts de la pièce composée par Molière en prose; Corneille ne l’a jamais fait figurer dans ses propres œuvres) * Pulchérie (1672) * Suréna (1674) Autres * VariaAu lecteur (1644) * Au lecteur (1648) * Au lecteur (1663) * Discours du poème dramatique (1660) * Discours de la tragédie * Discours des trois unités * Lettre apologétique * Discours à l’Académie * Épitaphe de Dom Jean GouluTraductionsL’Imitation de Jésus-Christ * Louanges de la Sainte Vierge (1665) * Psaumes du Bréviaire romain * L’Office de la Sainte Vierge * Vêpres des dimanches et complies * Hymnes du Bréviaire romain * Hymnes de Saint Victor * Hymnes de Sainte Geneviève Iconographie et hommages divers Dessins et tableaux * Un portrait de Pierre Corneille par le peintre François Sicre est exposé au musée Carnavalet. Billet de banque * Un billet de 100 francs français à son effigie sur les deux faces, œuvre de Jean Lefeuvre, gravé par Poilliot & Piel, est mis en circulation en 1964. Il est remplacé en 1979 par le billet à l’effigie du peintre Eugène Delacroix et retiré en 1986. * Billet de 100 F à l’effigie de Pierre Corneille * * Philatélie * En hommage au tricentenaire de la tragédie Le Cid, La Poste française émet un timbre-poste en 1937. Sculptures et médailles * 1834 – une médaille à l’effigie de Pierre Corneille a été exécutée par le graveur Alexis-Joseph Depaulis, à l’occasion de l’inauguration de la statue de l’écrivain à Rouen. Un exemplaire en est conservé au musée Carnavalet (ND 210). * 1834 – statue de Pierre Corneille à Rouen par David d’Angers fonte à la cire perdue par Honoré Gonon. Placée à l’extrémité de l’île près du pont, elle y resta jusqu’à la Seconde Guerre mondiale et se trouve aujourd’hui depuis 1957 devant le théâtre des Arts. * 1873 – médaille en bronze à son effigie pour le bicentenaire de sa mort. Signé Borrel 1873. * 1937 – statue en bronze de Duaparc, professeur à l’école des beaux-arts de Rouen. Elle se trouve dans la cour du Lycée Corneille. * 1840 – Pierre Corneille, statue de marbre blanc de Jean-Pierre Cortot, dans le hall de l’hôtel de ville de Rouen. * il existe au musée Jeanne d’Arc dans une petite pièce consacrée à Corneille un mannequin de cire le représentant. * 1857 – Statue de Pierre Corneille, aile Turgot, palais du Louvre par le sculpteur Philippe Joseph Henri Lemaire. * Les Statues de Corneille à Rouen. * s.d. – sculpture moderne en pierre de Corneille en Cid par Gérard Leroy. Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Corneille