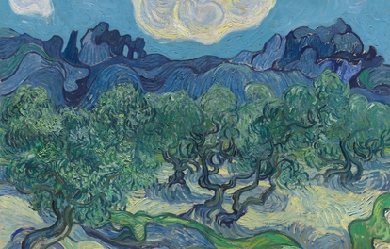

Info

El cordero de dios

Francisco de Zurbarán

between 1635 and 1640

Museo del Prado

Mariano Brull Caballero (24 de febrero de 1891- 8 de junio de 1956) fue un poeta camagüeyano por lo general asociado con el movimiento simbolista francés. Dos simbolistas que le influenciaron fuertemente fueron Stéphane Mallarmé y Paul Valéry. Entre los poetas cubanos de la primera mitad del siglo XX fue el más destacado de los que escribieron poesía por amor a la poesía, en oposición a la poesía centrada en cuestiones sociales o a la poesía que se inspiraba en la cultura de los cubanos de ascendencia africana. Debido a su interés en los sonidos de las palabras, se le conoce por un tipo de poesía llamado "jitanjáfora" donde las palabras virtualmente no tienen sentido pero dan mucha importancia a los sonidos.

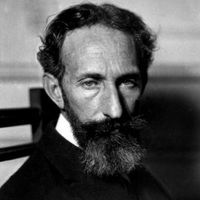

José Jacinto Milanés y Fuentes, poeta, dramaturgo y ensayista cubano. Uno de los principales cultivadores del drama romántico en lengua española. Considerado como el primer ingenio poético cubano. Casi toda su creación se desarrolló desde 1835 y hasta 1843, periodo enmarcado en el romanticismo de la literatura española oye el silencio; tal vez cuando suena así la brisa está llorando por Isa el alma de Milanés. Carilda en su “Canto a Matanzas” Primeros años Hijo de Don Alonso Milanésy de la matancera, Doña Rita Fuentes, nació el día 16 de agosto de 1814, en la ciudad de Matanzas. Fue el primogénito de una familia numerosa y de escasos bienes de fortuna. No obstante la estrechez económica de los padres, José Jacinto adquirió algunos conocimientos superiores en la famosa escuela que en aquella capital dirigía el nobilísimo educador, Don Ambrosio José González; conocimientos, que no pudo finalizar, contentándose, por más, con el aprendizaje del latín, para lo cual le sirvió de maestro Don Francisco B Guerra Betancourt. La facultad autodidáctica de José Jacinto Milanés era tan acentuada como su afán de aprender y de superarse intelectualmente (estudió varias lenguas) que le fue posible, en varios ocasiones, suplir en su Cátedra de latín a su antiguo profesor, y, años más tarde, cuando ya se le conocía como un cantor popular, hacer versos en francés, (cantos, en italiano y varias traducciones Carrera literaria Se inició de niño en el conocimiento del teatro clásico español a través del “Tesoro del teatro español” de Quintana, regalo de su padre. Comenzó a escribir desde muy joven ensayos dramáticos. Comenzó a trabajar en Matanzas con su tío político Don Simón de Ximeno, casado con una hermana de su madre, el cual en 1832 le consiguió un empleo en el escritorio de una ferretería en La Habana en la cual le habían dado trabajo “por su bella forma de letra”y se entregaba a los libros con el mismo fervor que ponía cuando se iniciaba en el dominio de lenguas, o cuando interpretaba las escenas de Lope de Vega y Calderón (clásicos del teatro español de la época) Inicios en la poesía Sometido a la rigurosidad comercial, obligado al trabajo para poder subsistir, imposibilitado de llevar una vida independiente y cómoda que le permitiera el desarrollo y cultivo de sus aptitudes intelectuales; de natural, solitario, melancólico y taciturno, se encontró con que las musas eran el único solaz de su alma, el solo alivio de sus innatas soledades espirituales, así, él escribía sus versos, que eran escape a sus diarias, hondas, congojas. Profunda actividad literaria En 1833, al estallar la epidemia de cólera en La Habana, regresó a su ciudad natal. Al año siguiente llegó a Matanzas Domingo del Monte, ya consagrado y destacado en las letras patrias, que había de ser con los años, su gran amigo y consejero. En 1836, al regresar Del Monte a La Habana, lo invitó en más de una ocasión a pasar temporadas en su casa, donde se relacionó con los escritores que frecuentaban su tertulia. Allí pudo ampliar, a través de la biblioteca de Del Monte, su cultura clásica y moderna, y comenzó su período de mayor actividad literaria, que abarca los años 1836-1843. Delmonte, fue catando la sensibilidad poética de Milanés, que, apartándose de las maneras de otros jóvenes aedas, no seguía a Heredia , (el vate de moda), sino que se presentaba, aunque defectuoso en la técnica, personal y distinto en su lirismo apasionadamente romántico, saturado de melancolía y de ternura idílica. Publicaciones Publicó en el Aguinaldo Habanero (1837) su famoso poema “La Madrugada” y otras poesías. Aparecieron colaboraciones suyas en casi todas las revistas habaneras: El Plantel (1838), El Álbum (1838, 1839), La Cartera Cubana (1839), El Prisma (1846), Flores del Siglo (1846), El Artista (1848), Revista de la Habana (1853, 1856), Revista Universal (1860). En Matanzas colaboró en La Aurora y El Yumurí. Desde el éxito crítico de sus primeras composiciones, que pronto, (sobre todo, sus décimas), la Sociedad recitaba y sabía de memoria, Del Monte no dejó de invitar al poeta yumurino a una estadía en la Habana, a la que, al fin, accedió éste a los cuatro años de haberla visitado por vez primera. En casa de Del Monte trató Milanés a Anselmo Suárez y Romero, a Cirilo Villaverde, a Ramón de Palma y Romay, a José Z. González del Valle y a tantos otros. De las tertulias en el hogar de Delmonte nace “El Conde Alarcos”drama que fue, estrenado en 1838 en La Habana en el “Teatro Principal”, por la “Compama Duclós” con gran éxito de crítica. Este estreno le produjo su primera crisis nerviosa. Nunca accedió a ver la obra en escena. Con esta obra se situó entre los primeros que cultivaron el drama romántico en lengua española. Una producción donde pueden señalarse algunos lunares con imparcialidad, pero cuenta también belleza suficiente para justificar la aceptación que tuvo y los aplausos que arrancara en su presentación”, el nombre de José Jacinto Milanés, no tan sólo traspasó la isla, de un extremo a otro, sino que hizo posible que el mismo se debatiera, con favorables tonos, en la Metrópolis madrileña, a donde llegaron los ecos del éxito de la obra, en ultramar. Aun no hacía dos años que “El Conde Alarcos”, se hubiera estrenado, cuando Del Monte logró que Milanés fuera nombrado en importante cargo público, que hubo de desempeñar en su provincia natal, desde “La Cumbre”; lugar al que llegó el poeta entregándose a una laboriosa tarea de producción teatral, ya que, sus quehaceres oficiales, (por escasos), le dejaban casi todo el tiempo libre para desplegar sus afanes intelectuales. Por este tiempo estrenó en su ciudad natal la comedia de costumbre, “Una Intriga Paternal”. También, escribió otras obras menores, para la escena, como “El Poeta en la Corte” y sus cuadros dialogados, “El Mirón Cubano”, que no concluyó. Final del poeta Fallece el 14 de noviembre de 1863. A partir de 1843 padecería de un mutismo que le duró hasta su muerte, convirtiéndose en un fantasma viviente en su casona, donde vivió y murió, sede hoy del archivo histórico de matanzas. Una pasión imposible por su prima Isa dicen que llevo a Milanes a la locura. Algo mejorado, escribió ya pocos versos, sin lograr igualar los de sus primeros tiempos. En 1852 su enfermedad sufrió nueva crisis que lo hizo caer en un mutismo casi completo. En ese mutismo vivió once años, hasta su muerte junto con su hermano Federico. Publicó Los cantares del montero (Matanzas, Imp. del Comercio, 1841), que firmó como Miraflores, mientras su hermano lo hacía como El camarioqueño. También utilizó el seudónimo Florindo en unos versos publicados por la Aurora de Matanzas en 1836. Referencias EcuRed – www.ecured.cu/index.php/José_Jacinto_Milanés

Mediante mi arte busco una conexión divina que me ate, en consecuencia, a no tener miedo en caída. Me llamo Manuel, actualmente tengo 21 años, vivo en Colombia y soy un amante de la vida. Soy un enloquecido fascinado con la espléndida obra del universo. El arte en general es un canal para drenar todo lo que siento y pienso, lo que me enseña el alma del mundo y aquellas señales en el lenguaje del universo.

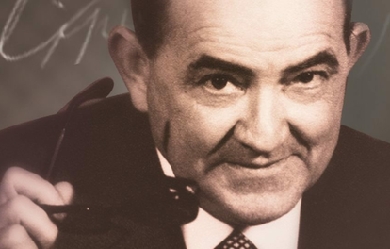

Alberto Girri (*Buenos Aires, 1919 - Buenos Aires, 1991) fue un poeta argentino. Su primer libro, Playa Sola, lo distingue entre la llamada generación del 40. Su estilo único y personal, no encaja en ningún movimiento concreto. A partir de esta obra, Girri publicó unos treinta libros en los que paulatinamente se desembarazó de la lírica elegíaca y tradicionalista de aquella década. Su lenguaje se hizo ascético y extremadamente intelectual. Colaborador de la revista "Sur" y del diario "La Nación", llevó una vida monacal, aunque obtuvo amplio reconocimiento en su país y en el exterior. Su poesía provocó admiración y rechazo. Se le llamó muchas veces "árido e incomprensible". Sin embargo, su apuesta radical por una poesía despojada e impersonal logró convertirse en fundamental para poetas de las últimas generaciones. Publicó entre otros los libros de poesía Coronación de la espera, Poesía de observación, Quien habla no está muerto, Monodias, Existenciales. Reflexionó sobre su trabajo en El motivo es el poema y Diario de un Libro. Tradujo a numerosos poetas ingleses y estadounidenses, entre ellos T. S. Eliot, Wallace Stevens, Robert Frost y William Carlos Williams, con lo que logró dirigir la atención hacia la lírica anglosajona contemporánea en un medio donde gravitaban más los poetas vanguardistas franceses. En la literatura argentina, aunque Girri es muy personal y original, se encuentran algunas similitudes con las obras de Enrique Molina y Olga Orozco. Para el compositor Alberto Ginastera escribió el libreto de la ópera Beatrix Cenci (basada en la trágica y real historia de la joven Beatrice Cenci) de en 2 actos y 14 escenas. Listado de sus principales obras * Beatrix Cenci. Ópera. * Juegos alegóricos. 1993. * Trama de conflictos. 1988. * Páginas de Alberto Girri. 1983. * Lírica de percepciones. 1983. * Lo propio lo de todos. 1980. * Recluso platónico. 1978 * El motivo es el poema. 1976. * Quien habla no esta muerto. 1975. * Penitencia y el mérito. 1957. * El tiempo que destruye. 1950. * Trece poemas. 1949. * Coronación de la espera. 1947. * Playa sola. 1946. * Poesía de observación. Referencias Wikipedia-http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Girri

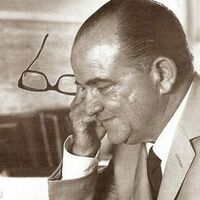

Juan Zorrilla de San Martín (Montevideo, 28 de diciembre de 1855 — 3 de noviembre de 1931) fue un escritor, periodista, docente y diplomático uruguayo. Nació en Montevideo el 28 de diciembre de 1855 Era hijo del español Juan Manuel Zorrilla de San Martín y de la uruguaya Alejandrina del Pozo y Aragón, familia muy católica. Su madre falleció cuando el poeta tenía apenas un año y medio de vida. Fue criado con cariño y dedicación por su tía Juliana del Pozo y Aragón, esposa de Martín García de Zúñiga. Junto a su hermano Alejandro, en 1865 fue llevado por su padre a cursar sus estudios en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe, República Argentina. Entre 1867 y 1872 estudió en el Colegio de los Padres Bayoneses, en Montevideo, lugar en el que comenzó sus estudios universitarios. Se recibió de bachiller en Santa Fe, en 1872. Entre 1874 y 1877 estudió en el Colegio de los Padres Jesuitas de Santiago de Chile hasta completar sus estudios como Licenciado en Letras y Ciencias Políticas. En ese período colaboró en la redacción de “La estrella de Chile” y publicó “Notas de un Himno”. En Chile recibió la influencia de las lecturas románticas de José Zorrilla, José de Espronceda y sobre todo, Gustavo Adolfo Bécquer. En primeras nupcias se casó con Elvira Blanco Sienra, hija de Juan Ildefonso Blanco y nieta del Constituyente Juan Benito Blanco, con quien tuvo seis hijos. A pocos años de la muerte de ésta, contrajo enlace con su hermana, Concepción Blanco Sienra, quien le diera diez hijos. Hoy su descendencia alcanza casi las 800 personas. Uno de sus hijos fue el escultor José Luis Zorrilla de San Martín, quien en 1921 dirigiera la última transformación de su casa del barrio montevideano de Punta Carretas, diseñando el actual comedor con la chimenea que lleva labrado en su parte superior el escudo de los Zorrilla de San Martín donde figura el lema “velar se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte”. Entre sus descendientes se encuentran el ex diputado por San José y ex Embajador, Alejandro Zorrilla de San Martín, la actriz China Zorrilla, los pintores Alfredo Zorrilla, Enrique Zorrilla de San Martín y Miguel Herrera Zorrilla y el escritor Enrique Estrázulas, entre otros. Trayectoria Sus actividades incluyeron: * Magistrado. Se desempeñó como Juez Letrado Departamental de Montevideo. *Político. Fue electo diputado por Montevideo (1888-1891). Fue un activista católico y promovió la creación de la Unión Cívica del Uruguay. * Periodista. Fundador del diario El Bien Público. *Diplomático. Ocupó las representaciones diplomáticas frente a España —país donde nació su hijo José Luis Zorrilla de San Martín—, Francia y el Vaticano. *Docente. Ocupó diversas cátedras en la Universidad de la República (Literatura, Derecho Internacional Público, Teoría del Arte). *El 18 de agosto de 1935, se declaró su casa, como museo por el Parlamento uruguayo a través de la Ley 9.595. Esculturas Cruz del cerro Pan de Azúcar en Maldonado, Uruguay. Cruz de cemento de 35 ms de altura construida en 1933, concebida por Zorrilla de San Martín y el padre Engels Walters. Poemas * Notas de un himno (1877) * La leyenda patria (1879) * Tabaré (1888) * La epopeya de Artigas (1910) * Rimas y leyendas * El ángel de los Charrúas * Imposible * Odio y amor * Siemprevivas * Tu y yo * Himno al árbol * Vestales Ensayos * Discurso de La Rábida (1892) * Resonancia del camino (1896) * Huerto cerrado (1900) * Conferencias y discursos (1905), * Detalles de la Historia Rioplatense (1917) * El sermón de la paz (1924) * El libro de Ruth (1928) * Ituzaingó * Artigas * Decadenciall * Renacimiento Óperas basadas en sus obras * Tabaré, ópera de Alfonso Broqua * Tabaré, ópera de Arturo Cosgaya Ceballos * Tabaré, ópera de Heliodoro Oseguera * Tabaré, ópera de Tomás Bretón * Tabaré (1923) ópera de Alfredo Luis Schiuma, estrenada en 1925 en el Teatro Colón de Buenos Aires Museo Zorrill La casa de Zorrilla, ubicada en el barrio montevideano de Punta Carretas entre las calles Zorilla de San Martín y Rambla Mahatma Gandhi, es actualmente un museo. Comenzó a construirse en 1904, en una zona entonces despoblada. En 1921 hizo la última transformación, dirigida por su hijo, el escultor José Luis Zorrilla de San Martín, quien diseñó el actual comedor con la chimenea que lleva labrado en su parte superior el escudo de los Zorrilla de San Martín donde figura el lema “velar se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte”.[cita requerida] En 1936 la casa pasó a ser propiedad del Estado. En 1942 se transformó en museo dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, formando parte de una de las casas históricas pertenecientes al Museo Histórico Nacional de Uruguay. Actualmente el museo es administrado por la "Comisión de Amigos del Museo Zorrilla", que recuperó el lugar y construyó una moderna sala donde se realizan eventos culturales, que hacen de este museo la “casa abierta” que fue en vida de Zorrilla.[cita requerida] Decía Zorrilla: “Toda mi vida está entre estas cuatro paredes, aquí están mis recuerdos de familia y el fruto de mis esfuerzos”.[cita requerida] Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Zorrilla_de_San_Martín

Mayarí Granda Luna, nació en la ciudad de Quito en 1977. Es hija de los poetas Euler Granda y Violeta Luna. Ha publicado textos en revistas como Hoja verde de Chile y Eskeletra de Quito. Existencialista por demás, la poeta revela su desencanto por lo que muchos llaman Dios: Dios habita mis alucinaciones, mis sueños sangrientos, donde solo existen cadenas, donde grande muros se levantan, donde falta el aire.

Guadalupe Teresa Amor Schmidtlein (Ciudad de México, 30 de mayo de 1918 - Ibidem, 8 de mayo de 2000), conocida como Pita Amor, fue una escritora y poetisa. Aborda en su poesía temáticas como lo son la soledad, el vacío y Dios. Escritos sus textos siempre en primera persona, se observa una clara influencia de Sor Juana Inés de la Cruz, Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. Pita Amor no era solo una poeta más, sino que supo ganarse el nombre de musa no sólo para intelectuales, también para políticos y gente del espectáculo. Con una personalidad atrayente e impositiva, con la locura de su amigo Salvador Dalí y los desplantes de María Félix, pero eso sí, con la ecuanimidad de Ricardo Garibay y las extravagancias de Juan José Arreola. La poetisa Pita Amor, la real y verdadera undécima musa.

–¿Me da esa guitarra, señor? –preguntó el chico de 8 años, apenas se le veía detrás del mostrador. El vendedor lo miró con aire severo y luego de contar moneda por moneda, le entregó el instrumento, sin saber que esa cantidad había sido ganada con el sudor de su propia frente. No me cuesta pensar que el vendedor sonrió sin saber que sobre esos zapatitos gastados iba el autor de “Sólo le pido a Dios”, canción que ya ha sido traducido a casi todos los idiomas del mundo, entre los que se encuentras el guaraní y el quechua, idiomas indígenas, cantada ante el Papa Juan Pablo II en la voz de Luciano Pereyra, que en España haya hecho famosa Ana Belén. Allí comenzó la historia de este músico llamado León Gieco. Con su guitarra, su armónica o su charango (pequeña guitarra de 12 cuerdas hecha con el caparazón de mulita o armadillo) Pronto comenzó a escuchar a Los Beatles y los Rollings Stones a la vez que oía y repetía canciones folklóricas argentinas (zambas, chacareras, gatos). A los 18 tomó la difícil decisión de dejar su pueblito santafesino de Cañada Rosquín para irse a la gigante Buenos Aires, donde se relacionó con otros chicos como él aspirantes a músico entre los que se encontraba David Lebón, Lito Nebbia y Edelmiro Molinari, entre otros. Conoce a un joven que pretendía tener una grabadora independiente llamado Gustavo Santaolla (hoy ganador del premio Oscar a la mejor música de película 2006 por “Brokeback Mountain" y 2007 por “Babel”) y graba su primera canción: “Hombres de hierro”, donde entre otras cosas se insinuaba su crítica a la sociedad con los versos: Hombres de hierro que No escuchan la voz. Hombres de hierro que no escuchan el dolor. Hombres de hierro que no escuchan el llanto. Gente que avanza se puede matar Pero los pensamientos quedarán. Luego, impresionado por la salvaje caída de Salvador Allende en Chile y la matanza de artistas en mano de la dictadura de Pinochet, entre los que se encuentra la desaparición de Víctor Jara cantó “Los chacareros de Dragones”, aquellas estrofas que decía: Allá donde todo aquel septiembre no alcanzó para llevarse la tempestad. Allá donde mil poesías gritaron cuando le cortaron al poeta sus manos. Uy ,uy ,uy si hasta el cóndor lloró. Comprometido con su tiempo y su país, su canciones fueron prohibidas y sacadas de todos los medios de comunicación como si nunca hubiera existido. Así temas como “El que queda solo”, “El tema de los mosquitos”, y en especial “La cultura es la sonrisa” fueron prohibidos, aunque sus letras fueron pasadas de voz en voz y la estrofa más sentidas fueron: La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias. Ella espera mal herida, prohibida o sepultada a que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Negándose a abandonar el país a pesar del peligro León no sólo estuvo comprometido con su tiempo, sino también con su cultura, y por eso en 1980 realizó una gira de estudio que le llevó dos años para artistas olvidados que él resucitó en Buenos Aires. Músicos como Sicto Palavicino (cantante indígena chaqueño), Los Carbajar, entre otros hicieron con él temas folklóricos en tiempos de vidalitas, chacareras, chamamé, chotis, sambas y demás ritmos argentinos que fueron corearos por jóvenes de todo el país, y también en Alemania, Japón, Israel, entre otras naciones que hizo recitales. También compartió escenario con Mercedes Sosa, Charly García, Sting, Joan Manuel Serrat, Teresa Parodi, Peter Gabriel, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés,Víctor Heredia, Chico Buarque, Gilberto Gil, casi todos los músicos de fama argentinos y hasta la Orquesta Sinfónica de Bariloche en el Teatro Colón. Hoy es considerado el músico de más importancia en Argentina, ganador del Gardel de Oro en el 2005 (algo así como el Gramy argentino). En el 2006 cuando el gobierno transformó la ESMA (Escuela Superior de Mécánica de la Armada), de centro clandestino de la tortura a museo de la memoria, Serrat y Gieco compartieron un mini recital para tal evento. Candidatos varias veces al premio Nobel de la Paz, amigo de Sting, de Serrat, de las Madres de Plaza de Mayo, era enemigo del gobierno militar. No obstante escribió en esos duros años la canción “La Historia esta”, obviamente también prohibida: Alguna vez sentiste en un espacio de tu imaginación el grito de los perdedores,es sordo y puro aunque griten juntos. Alguna vez sentiste cuando a un pueblo chorréale su sangre nueva, como se muere lento igual que el corazón de un cuenta cuentos. Déjate atravesar por la realidad y que ya griten tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. También le cantó a la inmigración, la marginalidad, el quinto centenario de la Conquista de América, la reivindicación de los pueblos originarios y en especial sobre la memoria, para que no vuelva a suceder los años que pasaron: Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. Pero si hablamos del Gieco artista, este informe sería incompleto si no nos referimos al Gieco solidario. León cantó en cuantas minas se lo pidieron para un grupo de trabajadores solitarios, como así fábricas ocupadas, luchas gremiales justas, hospitales y escuelas. Sin apoyar nunca a ningún partido político, no puede decirse que este autor no esté comprometido con la gran política, la social, que es la mejor de todas. El que suscribe, puso comprobar en persona cuando se le solicitó que diera un recital en la Universidad Nacional de Lanús, el que lo hizo con alegría sin cobrar una sola moneda. Allí cantó uno de mis temas preferidos, aparte de los expuestos es el que le dedicó a las prostitutas, pero lejos de ser el estilo a lo Sabina, en “Tema de Francisca”: Los lunes que no trabaja Francisca, una canastita con flores y su hijita van a correr por el monte, los caminos y los campos; ella dice que los besos, los gorriones y las flores los lunes tienen más perfume. En tiempo de humor, pero que no deja de ser una dura crítica a la corrupción política argentina, escribió “Ojo con los Orozco”, una canción compuesta sólo con palabras en consonante y la letra “o”. Junto a Joan Manuel Serrat y Pablo Milanés grabó “Niño silvestre”: 'Hijo del cerro, presagio de mala muerte, niño silvestre que acechando la acera viene y va. Niño de nadie, que buscándose la vida desluce la avenida y le da mala fama a la ciudad. Recién nacido, con la inocencia amputada, que en la parada revive su pecado de existir. Y para concluir este temario sobre el arte como método de protesta, personificado en este poeta que tanto hizo por la libertad y sigue haciéndolo, os invito a ver su página para profundizar en el artista y en el ser humano: www.leongieco.com Sólo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentreferencias vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Referencias http://www.larevelacion.com/Musica/ElArtecomoprotestaIII.html Raul Alberto Antonio Gieco conocido popularmente como León Gieco (su apellido es simplemente pronunciado /'xjeko/ en Argentina a pesar de su origen italiano), es un músico y cantautor popular argentino, autor, compositor e intérprete. Gieco nació el 20 de noviembre de 1951 en una chacra cercana a Cañada Rosquín, en el centro de la provincia de Santa Fe. Se caracteriza por mezclar el género folclórico con el rock argentino y por las connotaciones sociales y políticas de sus canciones, a favor de los derechos humanos, los campesinos y pueblos originarios, el apoyo a los discapacitados y la solidaridad con los marginados. León Gieco empezó a trabajar a la temprana edad de siete años. Compró una guitarra con su propio dinero, y pronto comenzó a tocarla en los actos escolares. Formó un grupo que se dedicaba al folklore, pero a su vez comenzó a tocar en una banda de rock, Los Moscos, que pronto adquirió cierta popularidad en los pueblos vecinos. Interpretaron canciones de los Beatles, los Rolling Stones y del Spencer Davis Group, cuando ganaron un concurso para tocar en el Canal 5 de Rosario en 1965. Los años setenta y sus primeros éxitos A los dieciocho fue a probar suerte a la ciudad de Buenos Aires. Allí conoció a Litto Nebbia y a Gustavo Santaolalla, quien le dio la oportunidad de tocar al comienzo de los espectáculos de artistas más reconocidos. Consiguió tocar con diferentes artistas, entre los cuales estaba David Lebón, y en el Buenos Aires Rock Festival en 1971, 1972, y 1973. Ese mismo año fue lanzado su primer álbum homónimo, grabado de manera independiente junto a Gustavo Santaolalla durante los dos años anteriores. Su canción principal fue En el país de la libertad, y el disco logró bastante reconocimiento. Un año después, su segundo LP, La banda de los caballos cansados, mantuvo el mismo estilo de tratar de «entender el destino de los pueblos, el por qué de las injusticias». Gieco realizó una serie de conciertos con un grupo estable de músicos, como así también otras presentaciones con Porsuigieco, el grupo formado con Raúl Porchetto, Charly García, Nito Mestre y María Rosa Yorio. Tuvieron un relativo éxito y lanzaron un disco homónimo en 1976. Mientras tanto, él continuaba tocando con su otro grupo, y tenía un contrato para dos shows, pero la separación de la banda lo forzó a hacer esos shows por su cuenta. Al público pareció gustarle su show como solista, y Gieco decidió continuar su carrera de esa manera. En 1976, lanzó El fantasma de Canterville. El disco sufrió la censura del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional; Gieco tuvo que cambiar la letra de seis canciones y eliminar otras tres. Sin embargo, el disco fue un éxito y realizó conciertos no sólo en Argentina, sino también en otros países de Sudamérica. Debido a la situación política de Argentina, se mudó a Los Ángeles por un año, y en 1978 editó IV LP, con una de sus canciones más famosas: Sólo le pido a Dios. Los ochenta: masivo e internacional En 1981 dio un concierto en Buenos Aires acompañado solamente por su guitarra, su armónica, y su charango. Luego grabó Pensar en nada. Ese mismo año comenzó una serie de conciertos independientes a lo largo de 110.000 km, por 3 años, tocando para un total de 420.000 personas. Recopiló material de los diferentes lugares que visitó en Argentina durante esa gira y grabó en Buenos Aires junto a varios músicos autóctonos el primer volumen de De Ushuaia a La Quiaca en 1985. El siguiente De Ushuaia a La Quiaca y De Ushuaia a La Quiaca 3 fueron grabados en un estudio móvil en diferentes ciudades del país. En 1985 fue a Moscú para el 12.º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes junto a Juan Carlos Baglietto y Litto Nebbia en representación de Argentina. También dio conciertos en Alemania con su amiga Mercedes Sosa, y al regresar a Argentina dio otra gira por el país en 1986. En 1987 volvió a Alemania para dar siete recitales, incluyendo el Festival des Politischen Liedes (festival de la canción política) en Berlín. Cuando volvió, dio dos recitales gratuitos; uno ante cuarenta mil espectadores en el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario, y otro para treinta y cinco mil en Buenos Aires. En el estadio de Boca Juniors dio un recital junto a Pablo Milanés y Chico Buarque, y músicos invitados como Mercedes Sosa, Fito Páez, Nito Mestre, Juan Carlos Baglietto y Sixto Palavecino. A fines de ese año, realizó una gira mundial que incluyó países tales como México, Perú, Brasil, Suecia, Alemania y Dinamarca. Nuevamente, en 1988, tocó en Alemania y Austria. De regreso en Argentina participó del último concierto del Amnesty International tour en el estadio Monumental de River Plate, con Charly García, Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Sting, entre otros. Luego de ocho años de gira, en 1989 el disco Semillas del corazón marcó su regreso a los estudios. Este nuevo trabajo tuvo la particularidad de compartir una canción a dúo con uno de los máximos ídolos de América: Sandro. Dicha canción fue grabada en los estudios particulares del ídolo. Ese mismo año, tocó en el Teatro Ópera de la ciudad de Buenos Aires con la leyenda estadounidense de la música folk Pete Seeger. El material fue editado en el disco de 1990 Concierto en vivo. El año siguiente, Seeger lo invitó a unirse a una gira por Washington, Boston y Nueva York. Allí tocó con David Byrne, a quien ya había conocido un tiempo antes en la capital argentina. Los '90: compartiendo con todos En 1992 tocó con Milton Nascimento, Mercedes Sosa, Os Paralamas do Sucesso, Gilberto Gil y Rubén Rada en la inauguración del Latin American Parliament en la ciudad brasileña de São Paulo. También lanzó Mensajes del alma, de donde se desprenden canciones como la misma Mensajes del alma, Cinco siglos igual y aclamada Los salieris de Charly que también tuvo éxito en Chile. En 1994 editó Desenchufado, un nombre irónico que hacía referencia a los populares recitales de MTV unplugged, con un compilado de canciones viejas. Además, el 7 de octubre de ese mismo año, y junto con varios grupos y músicos chilenos, participó en el concierto homenaje al legendario cantautor chileno Víctor Jara (torturado y asesinado a manos de los militares, durante el régimen de Augusto Pinochet); el concierto se llevó a cabo en el Teatro Monumental de Santiago de Chile. Fue en estos años en que él tuvo un gran acercamiento con ese país, ya que participó como invitado de Mercedes Sosa en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar de 1992 y colaboró además con importantes artistas chilenos como Isabel Parra, Congreso y Los Jaivas. En 1997 apareció el álbum Orozco, que si bien tenía algunas canciones que no continuaban el pasado folclorista de Gieco, poseía su estilo, y muchos músicos invitados participaron de la grabación, entre los cuales estuvieron Mercedes Sosa, Ricardo Mollo y Gustavo Santaolalla. De este álbum se desprenden los sencillos El imbécil y Ojo con los Orozco. Esta última canción, prácticamente hablada, tiene la particularidad en que la única vocal pronunciada es la "O", la cual tuvo un gran recibimiento en Argentina y en el extranjero. Además en ese mismo año, participa en el recital que conmemoró los 20 años de las Madres de Plaza de Mayo, junto a bandas como Divididos, Las Pelotas, La Renga, Los Piojos y Attaque 77. También en 1997, se edita Juntos por Chiapas, un importante disco donde participaron diversos artistas latinoamericanos como León Gieco, Mercedes Sosa, Charly García (con Serú Girán), Fito Páez, Paralamas, Divididos, Café Tacuba, Illya Kuryaki and the Valderramas, Los Tres, Andrés Calamaro, entre otros, con el fin de recaudar fondos destinados a las comunidades indígenas del estado mexicano de Chiapas, y en apoyo claro del EZLN. Aquí Gieco colabora con su gran tema El señor Durito y yo. En 1998 el diario Página/12 publicó un material con rarezas, canciones nunca editadas y distintas versiones de sus temas conocidos en una serie de siete discos llamada La historia esta. También en 1998, como parte de los festejos del 50° aniversario de la fundación del estado de Israel cantó el tema Libkot leja, canción dedicada al asesinado primer ministro israelí Isaac Rabin, junto al cantante local Aviv Geffen. También en ese año participó en el disco Tributo a Víctor Jara, donde interpretó su tema Plegaria a un labrador. El nuevo milenio y actualidad En 2001 edita el disco Bandidos rurales, hasta ahora uno de los más exitosos de su carrera, en el que intervienen una larga lista de artistas invitados, como Víctor Heredia, Charly García, los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso, Sixto Palavecino, Cuarteto Zitarrosa, Ricardo Mollo, Nito Mestre, Andrés Giménez, Ricardo Iorio, Chizzo Nápoli y Gustavo Santaolalla. El video clip del tema que da nombre al CD fue grabado en la localidad de Las Marianas (partido de Navarro), en la provincia de Buenos Aires. En septiembre de 2003, participa junto con Víctor Heredia, Pedro Aznar, Silvio Rodríguez, y con varios artistas chilenos, latinoamericanos e internacionales en el concierto El sueño existe, en homenaje a Salvador Allende en el Estadio Nacional en Santiago frente a miles de espectadores. Siguiendo con los registros en directo, en 2004 edita El vivo de León, un disco en vivo donde hizo un importante repaso a su carrera musical, registrado en el estadio Luna Park de Buenos Aires, en 2003. En esa oportunidad, realizó tres conciertos con público lleno. 2005 también fue un año para la salida a la luz de material desconocido: se edita Canciones de un casete perdido, una recopilación de temas que Gieco ejecutó en vivo en sus conciertos entre los años 1980 y 1981, tomadas por las grabadoras de sus fans. Tras dos años de silencio Gieco vuelve al ruedo con Por favor, perdón y gracias, en donde critica al sistema y a la tragedia de la discoteca Cromañón. Esta placa discográfica le trajo problemas y tuvo que enfrentar demandas judiciales por los polémicos temas Un minuto sobre la tragedia de Cromañón y Santa Tejerina, sobre el caso de una joven jujeña que mató a su hijo recién nacido ya que era fruto de una violación. Su corte de difusión fue El ángel de la bicicleta, tema dedicado a Claudio Pocho Lepratti, un joven de 35 años que vivía en el barrio Ludueña de Rosario (provincia de Santa Fe), trabajaba en una escuelita de bajos recursos del empobrecido sur de la ciudad, colaborando con un comedor infantil. En diciembre del 2001, en medio de la gravísima situación sociopolítica que vivía la Argentina, varios policías tirotearon el comedor, y Lepratti se asomó por la terraza para insultarlos y fue asesinado de un balazo en la garganta. Después de aquel asesinato, por las calles de Rosario se ven las pintadas con una bicicleta alada. Esta situación inspiraría la canción. En 2006 editó Quince años de mí, una placa que compila los mejores temas desde 1991 hasta la actualidad. El 24 de marzo de 2007, en el aniversario de los 31 años del golpe militar en Argentina, Gieco interpretó La memoria y Como la cigarra, en el acto en Córdoba donde estuvieron el entonces presidente Néstor Kirchner y las Abuelas de Plaza de Mayo. Por aquella época comenzó a reunir a los artistas con capacidades diferentes que compondrían la base del proyecto Mundo alas, que terminó generando una gira, una película que se estrenaría tres años después y un libro que documenta la experiencia. En abril de 2008 edita el disco triple Por partida triple, en donde comparte canciones junto a grandes artistas argentinos y latinoamericanos, como Ilona, Pappo y Los Piojos. Mientras tanto, León se dedica a recorrer junto con su banda el interior del país y llevando su música. A fines de 2008 se edita el disco homenaje a León titulado Gieco querido! Cantando al león, donde artistas de la talla de Mercedes Sosa, Luis Alberto Spinetta y Gustavo Santaolalla (entre otros), le rinden tributo al cantautor. En marzo de 2009, sale a la venta el volumen 2 de este disco, donde músicos como Andres Calamaro, Fabiana Cantilo, Teresa Parodi, Kevin Johansen, Víctor Heredia, e Ismael Serrano, cantan los temas más conocidos de Gieco. En marzo de 2009, se estrena la película Mundo alas, donde León Gieco debuta como director. Se trata de un documental que cuenta la historia de un grupo de artistas discapacitados, que llevan a cabo una gira junto al santafesino por distintas provincias del país. A lo largo de su carrera, compartió escenario con artistas de gran talla, nacionales e internacionales, entre los que cabe mencionar: Mercedes Sosa, Sixto Palavecino, Sting, Peter Gabriel, Bob Dylan, Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés e Ivan Lins, entre otros. El 21 de enero de 2010 Gieco actuó como telonero de la banda de thrash metal estadounidense Metallica, junto con D-mente; banda con la cual el año 2009 editó Un León D-mente, un disco en el cual él y la banda realizan nuevas versiones de clásicos en un formato de rock pesado. El 12 de diciembre de 2010 participó en un multitudinario recital en conmemoración mundial del Día Internacional de los Derechos Humanos que coincidió, en Argentina (su país natal), con el Día de la restauración de la democracia al recordarse la asunción del ex presidente Raúl Alfonsín tras ocho años de dictadura (1976-1983), y también con los tres años de gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. León Gieco es considerado por muchos uno de los pilares del rock argentino, junto a Charly García y Luis Alberto Spinetta. En la actualidad es uno de los máximos exponentes de la música argentina y latinoamericana, siendo incluso reconocido en todo el mundo. Durante los últimos años realizó innumerables recitales contratado por el Gobierno Nacional. El 26 de noviembre del 2011 se declaró abiertamente admirador de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al declarar «Estoy de acuerdo con la Presidenta. La conozco, coincido con ella cuando escucho lo que dice, es honesta e inteligente. Nunca tuve un presidente así», colocándose abiertamente en contra del Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, al declarar «No quiero nada de lo que me pueda ofrecer Macri». Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/León_Gieco

.jpg?locale=es)

MI VIDA NO TIENE RESUMEN.. MAS BIEN NI TIENE PRINCIPIO TAMPOCO FINAL, ANDO DETRÁS DE CERRAR ESE CIRCULO HOY CON MIS 21 AÑOS SIENTO QUE LO ESTOY LOGRANDO JUSTAMENTE PARA TENER YO UNA BREVE RESEÑA DE MI VIDA… VIVO CADA DIA HACIENDO LO POSIBLE DE DISFRUTAR DE CADA RATO, PROCURO NO DESECHAR NINGUNA LECCION QUE EL DESTINO ME DA. APRENDO DE PERSONAS, DE HECHOS Y DE SENTIMIENTOS.. HOY ME GUSTO UNA FRASE QUE LEI “ESTOY ESCRIBIENDO, ES DECIR ESTOY LLORANDO” LLORO NO SOLO POR ESTAR TRISTE, LLORO CUANDO LO QUE SIENTO ME SUPERA Y SELLA MI VIDA CON CADA LAGRIMA… AMO ESCRIBIR, DISFRUTO HACER DE LA VIDA UN POEMA… UNA EXPRESION DE LO QUE CONSIDERO MI VIVIR…

Luis Rosales Camacho (Granada, 31 de mayo de 1910 – Madrid, 24 de octubre de 1992) fue un poeta y ensayista español de la generación de 1936, nacido en el seno de una familia muy conservadora. fue miembro de la Real Academia Española y de la Hispanic Society of America desde 1962 y obtuvo el Premio Cervantes en 1982 por el conjunto de su obra literaria.

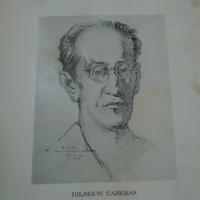

Hilario Ascasubi fue un poeta argentino nacido el 14 de enero de 1807 en la actual ciudad de Bell Ville, provincia de Córdoba y falleció el 17 de noviembre de 1875 en la ciudad de Buenos Aires. Fueron sus padres Mariano de los Dolores Ascasubi, pardo libre hijo de Roque Ascasubi y Clara Ascasubi, esclavos y luego pardos libres, y doña Loreta de Elías, hija natural de Jacoba Carranza, pardas libres, todos cordobeses.[cita requerida] Es uno de los primeros poetas gauchescos, junto con el uruguayo Bartolomé Hidalgo. Es un ferviente anti rosista que se une a la lucha armada en contra del tirano. En una de sus poesías, "La refalosa", reproduce la amenaza de un "mazorquero" rosista a un gaucho que es contrario a Rosas, y en ella se comenta cómo eran las torturas utilizadas por esa milicia para lograr, a la fuerza, la adhesión al gobierno rosista. Pasó unos veinte años en Montevideo y más tarde en París enviado por el gobernador bonaerense Bartolomé Mitre. Luego regresó a la Argentina y murió en Buenos Aires en 1875. En su Santos Vega o los mellizos de la Flor -en cierto modo poema épico de la literatura gauchesca- nos presenta en breves cuadros descriptivos la vida de la pampa y de sus pobladores. A veces utilizó como seudónimos los nombres de dos obras suyas: Paulino Lucero y Aniceto el gallo. Obras El gaucho Jacinto Cielo (1843) Paulino Lucero (1846) Aniceto el Gallo (1853) Santos Vega o los mellizos de la Flor (1851) Obras completas (1872, 3 volúmenes recopilados por el autor) References Wikipedia—https://es.wikipedia.org/wiki/Hilario_Ascasubi

Don José Ternura César Isella a José Pedroni Debió ser el oro tibio de los trigales; ese vaivén de cuna mecida por el viento, el eco lejano de las nanas de las madres del mundo, las que le dieron a José Pedroni ese acento de intimidad inviolada para su poesía inicial. Sus primeros libros tenían un temblOr de nacimiento. Un misterio de salmo, el trasfondo bíblico que anima su palabra llena de labradores, los constructores de la Colonia Esperanza, donde él vio y cantó la epopeya, hasta él inédita, de la inmigración en la Argentina. Con el correr del tiempo, los asuntos urgentes de un mundo castigado por la gUerra y el horror iban a estremecer sus poemas, hasta recalar en la épica del despertar de los pueblos latinoamericanos en la última etapa de su obra extensa y fresca. Esa riqueza de temas y formas, es el que despertado la inquietud de los compositores jóvenes que, como César Isella, están convirtendo sus hojas voladoras en pájaros sonoros. ¿Habrá pensado alguna vez don José, que sus poemas iban a ser invadidos por las guitarras del pueblo? Seguramente que sí, porque segura era la entraña popular nacional de esa poesía. Aquí en esta nueva obra del ya famoso cantante y autor, la música agranda su mensaje y nos devuelve un Pedroni vigente y urgente que pondera el camino de un cancionero apoyado en la gran poesia argentina. José Bartolomé Pedroni Fantino (21 de septiembre de 1899–, 4 de febrero de 1968), poeta argentino. José Pedroni nació en la ciudad de Gálvez, Santa Fe, en Argentina, hijo de Gaspar Pedroni y de Felisa Fantino. Sin embargo, su lugar de residencia durante la mayor parte de su vida fue la ciudad de Esperanza, en la misma provincia de Santa Fe, su ciudad adoptiva y en la cual escribe la mayor parte de su obra poética. Contrajo matrimonio con Elena Chautemps el 27 de marzo de 1920. Tuvieron cuatro hijos. Su última hija y única hija mujer, Ana María Pedroni, también es escritora y reside en Guatemala. Su muerte, ocurrida por una descompensación cardíaca, lo sorprende en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina en 1968. Esperanza, colonia de inmigrantes europeos Esperanza, la ciudad por él elegida, es una colonia de inmigrantes de origen suizo, alemán, francés, belga y luxemburgués, fundada en el año 1856, el 8 de septiembre. Sobre esa gesta colonizadora y sus protagonistas el poeta se expresa en su libro "Monsieur Jaquín", editado en 1956 al celebrarse el Centenario de la fundación de la ciudad de Esperanza. Obra poética Sus primeros poemas los publica en 1920 y entre su fecunda obra poética corresponde destacar "La gota de agua" (1923), "Gracia plena" (1925), "Poemas y palabras" (1935), "Diez Mujeres" (1937), "El pan nuestro" (1941), "Nueve cantos" (1944), "Monsieur Jaquín" (1956), "Cantos del hombre" y "Canto a Cuba" (1960),"La hoja voladora" (1961) y "El nivel y su lágrima" (1963). Centenario de su nacimiento Siempre ha sido considerado como la figura literaria máxima de la ciudad santafesina de Esperanza, cuya comunidad lo ha homenajeado y recordado en múltiples ocasiones. En 1999, en oportunidad de cumplirse el Centenario de su nacimiento, el 21 de septiembre, una Comisión de Homenaje realiza diferentes actividades para recordar al poeta. Cabe destacar una publicación especial del periódico "El Colono del Oeste" de Esperanza, elaborada por la Profesora Nelly Morandi de Müller que relata su vida a través de su propia obra poética, enriqueciendo el relato con múltiples imágenes fotográficas que reflejan diferentes etapas de la vida de José Pedroni, provenientes de su colección privada y que fueron aportadas por la familia del poeta. Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/José_Pedroni Folklore Raíz - http://folklore-raiz.blogspot.com.es/2012/09/cesar-isella-1972-jose-pedroni.html

Nací un día de 1955 y aunque hablo varias lenguas, siempre ha sido la española mi preferida. Lo más seguro es que esto se deba a que siempre he vivido en países de habla hispana. Las letras siempre han tenido para mí una atracción irresistible, y es que con el uso de la palabra (tanto escrita como hablada) es como se forjan las amistades ... y los enemigos. No seríamos humanos sino fuera por el uso de esta habilidad única en nuestra especie que nos permite compartir ideas, sentimientos, verdades y falsedades. Tras haber sido diagnosticado con esta maldita enfermedad que a tantos afecta en estos días, el cáncer, se contempla la vida de distinta manera. Hay un antes y un después, así nos marca el cáncer. Antes: se vive, al menos así lo hacía yo, al día, de casa al trabajo, del trabajo a casa. Reuniones con los familiares y amigos, celebraciones de cumpleaños, bodas y bautizos (cuando los hay, que cada día hay menos). Se está de buen o mal humor, se vive el presente, se planea, a veces, el futuro. Antes, se vive la vida como si nunca hubiera final. Después: después del diagnóstico todo cambia. Los días de buen tiempo, los bonitos, esos días de cielo azul, soleados, brillantes, diáfanos, templados y agradables como los de las primaveras bucólicas, son más bonitos, se aprecian mejor, se aman más, se disfrutan a fondo, sin pena. Al menos es lo que me pasa a mi. Y esos otros días, los fríos, nublados, lluviosos e incómodos, se sufren cuando nos pillan por sorpresa paseando por la calle, o que se ven desde detrás de las ventanas de la casa, o del auto si uno está de viaje, con agradecimiento por las comodidades que la vida moderna nos ha proporcionado. Se agradecen también por la promesa que encierran: la fecundidad de los campos y la cosecha que anuncian. Después: se ama más la vida porque se sabe corta, se vive la inmediatez de la separación y se ve pronta y lista ya la sepultura. Pero no se siente pena, ni miedo, ni rencor, ni odio. Se siente añoranza anticipada por lo que se va a perder, eso si. Después, cuando se hace memoria de la vida pasada, se ve que por muy larga que haya sido, ha sido corta, muy corta. La única ventaja, si es que puede haber alguna, de sufrir esta enfermedad insidiosa que se sabe va a consumir el cuerpo en un corto espacio de tiempo, mucho más corto del que se pensaba se tenía cuando se sabía sano. La única ventaja, digo, es que el alma se prepara ya para su encuentro con el Creador, y se agradecen cada uno de los días que se nos dan, buenos o malos, porque se viven como un auténtico regalo. Estas rimas que aquí comparto solo son un ensayo, un intento de un atrevido profano a escribir en forma de verso algo que se halla oculto en el corazón. Algunas son, sin duda negras, tristes, otras más alegres. Todas son un reflejo del estado del alma en un momento determinado. Disculpen queridos lectores, si es que alguno muestra interés por lo que aquí escribo, las falta de en ellas puedan encontrar.

Miguel Otero Silva (n. Barcelona, Venezuela, 26 de octubre de 1908 — m. Caracas, 28 de agosto de 1985) fue un escritor, humorista, periodista y político venezolano. Nació el 26 de octubre de 1908 en el estado Anzoátegui en Venezuela. Con una familia humilde, su padre fue Enrique Otero Vizcarrondo y su madre, quien murió cuando Miguel Otero Silva aún era pequeño, fue Mercedes Silva Pérez. Desde siempre , leía la Biblia desde niño a pesar de no pertenecer a un culto definido, . A través de la literatura y el periodismo, relató numerosas páginas de la historia venezolana del siglo XX. Formó parte de la Generación del 28, fue crítico de arte y un acalorado seguidor del béisbol. Poseía un fino humor y se autoproclamaba gran amigo del merengue, pero confesó en una oportunidad que no era muy diestro a la hora de conseguir pareja. Sin embargo, se casó después de haber cumplido los 40 años con la periodista y activista María Teresa Castillo, una de las figuras más importantes de la cultura venezolana, con quien tuvo dos hijos. Miguel Otero Silva muere en Caracas el 28 de agosto de 1985. Dejó a su muerte un amplio legado literario que abarca desde obras de teatro hasta poemas, legado que ha merecido la admiración de autores tan conocidos como Pablo Neruda y Gabriel García Márquez. Obras Sus obras fueron: * Fiebre (1939) * Agua y Cauce (poesía, 1937) * Casas muertas (1955) * Oficina No 1 (1961) * La muerte de Honorio (1963) * La mar que es morir (poesía, 1965) * Poesía hasta 1966 (poesía, 1966) * Cuando quiero llorar no lloro (1970) * Lope de Aguirre, príncipe de la libertad (1975) * La piedra que era Cristo (1984) Referencias wikipedia-http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Otero_Silva

Adela Zamudio Ribero (Cochabamba, 11 de octubre de 1854 - 2 de junio de 1928) fue una escritora, pionera del feminismo en Bolivia, que cultivó tanto la poesía como la narrativa. Estudió en la escuela católica de San Alberto en su ciudad natal, Cochabamba, y cursó solamente hasta el tercer curso de primaria, porque en esos tiempos era la máxima educación que se le ofrecía a la mujer. Sin embargo, Adela continuó instruyéndose a través de la lectura: acudía a las personas relevantes de la ciudad en busca de libros y otras fuentes de cultura provenientes de España y del mundo entero. A fines del siglo XIX, después de que el Partido Liberal asumiera el Gobierno, logra trabajar como profesora en la misma escuela donde se había educado. Posteriormente, fue directora de la Escuela Fiscal de Señoritas (1905). Al morir fue sepultada en el cementerio de Cochabamba y en su tumba se lee el epitafio que ella misma escribió: Vuelvo a morar en ignorancia estrella libre ya del suplicio de la vida, allá os espero; hasta seguir mi huella lloradme ausente pero no perdida.

Blas de Otero Muñoz (Bilbao, 15 de marzo de 1916 - Majadahonda (Madrid), 29 de junio de 1979) fue uno de los principales representantes de la poesía social de los años cincuenta en España. Infancia, de Bilbao a Madrid: 1916 – 1933 Blas de Otero nació el 15 de marzo de 1916 en Bilbao.1 A los 7 años entró en el colegio de Juana Whitney, madre de María de Maeztu; el preparatorio e ingreso de Bachillerato lo estudiaría en un colegio de jesuitas. Su casa era para él refugio y remanso de paz, un microuniverso mitificado de tranquilidad y juegos, habitado por él mismo, sus padres, su hermano y su institutriz, mademoiselle Isabel.2 Por el contrario, el colegio representaba una suerte de infierno represor para el niño. Tres años después, la familia quedó en la ruina y decidieron mudarse a Madrid a fin de tratar de remediar la situación y allí descubrió su propia identidad. En este ambiente empezó a escribir. Cuando tenía 13 años murió su hermano, tres años mayor que él, Tres años después falleció su padre. El carácter alegre por naturaleza de Blas de Otero se agrió; se volvió introvertido y pesimista. A esta edad empezó su obsesión por la muerte. En 1931 comenzó la licenciatura de Derecho; poco después tuvo que abandonarla para volver a Bilbao con su familia. La situación de ruina se había agravado tras la desaparición del padre, lo que impuso el regreso a la ciudad natal. Juventud, de "Alea" a "Nuestralia": 1933 – 1944 Ya de vuelta en Bilbao, Blas de Otero se encontró con que debía llevar adelante a la familia, a la vez que cursaba por libre sus estudios de Derecho. La situación supuso demasiado peso para su frágil estabilidad emocional, que se quebró. El joven Otero empezó a padecer serias crisis nerviosas. Encontró tres apoyos para mantenerse cuerdo: la religión, la amistad y el arte. Su vida religiosa, por aquel entonces, era muy intensa. Miembro de la Federación Vizcaína de Estudiantes Católicos, congregante de Los Luises de San Estanislao de Kostka... Incluso firmaba sus poemas en aquel entonces como “Blas de Otero, C.M.”: Congregante Mariano. Empezó a publicar su poesía por esos años: unos versos claramente marcados por su creencia religiosa e influenciados por los místicos españoles y la literatura cristiana: las Baladitas humildes, publicadas en la revista jesuítica de Los Luises. También comenzó a moverse en los ambientes artísticos de su ciudad; junto a un grupo de amigos creó distintos grupos poéticos: en un primer momento "Los Luises"; después vendría "Alea" y finalmente "Nuestralia", su particular torre de cristal. Aunque fue uno de los padres de "Alea", no era uno de los más asiduos, posiblemente por su espíritu solitario. "Alea" fue, en principio, tertulia artística y punto de encuentro para intelectuales de toda índole. Después de la Guerra Civil comenzó a interesarse en la publicación de la obra de sus miembros: en Cuadernos de Alea apareció Cántico espiritual, su primera obra de cierta extensión. Más tarde vendría "Nuestralia", un núcleo cerrado formado por Blas de Otero y otros cuatro amigos. Como grupo tuvo corta vida pero gran intensidad, y fue importantísimo para la consolidación poética de Otero. Gracias a su influencia comenzó a experimentar con recursos expresivos desconocidos. Estaban marcados por su fervor religioso: sus influencias oscilaban entre los místicos, Juan Ramón Jiménez y la Generación del 27, pasando por poetas tan dispares como Rabindranath Tagore, Miguel Hernández y César Vallejo. Acostumbraban a citar y recitar versos en sus reuniones: muy posiblemente, en este tiempo adoptó Blas de Otero el que había de ser uno de sus recursos más interesantes: la intertextualidad. El poeta se debatía entre su vocación poética, que le exigía una vida bohemia, y la necesidad de trabajar para mantener a su familia. En 1935 acabó Derecho en Zaragoza; poco después empezó la Guerra Civil, que pasó para él sin pena ni gloria. En 1941 comenzó a trabajar como asesor jurídico a la vez que veía crecer su prestigio como escritor. En 1943, incapaz de soportar el conflicto con su vocación, volvió a Madrid para matricularse en Filosofía y Letras, con el plan de emular a otros poetas-profesores y ganar cátedra de Literatura. Sin embargo, la Universidad no era el lugar de erudición e intercambio cultural que él esperaba; defraudado, regresó a Bilbao cuando su hermana mayor (que sustentaba a la familia) enfermó y no pudo seguir trabajando. Embargado por un terrible sentimiento de culpa por haber dejado atrás a su madre y a sus hermanas, que de él necesitaban (lo cual le supuso siempre un gran cargo de conciencia) quemó todos sus poemas como expiación. A partir de entonces se dedicó a enseñar Derecho por lo particular y a preparar oposiciones. Afirmación de la vocación poética: 1944 – 1955 En 1945 sufrió una terrible crisis depresiva que lo llevó a recluirse en el sanatorio de Usúrbil. Durante esta crisis se destruyó su bucólica visión de la amistad, su firme posición religiosa y su cándida valoración poética. Sin embargo, encontró en la creación artística su mejor terapia. En estos años nacieron, casi íntegramente, las tres obras de su ciclo existencial: Ángel fieramente humano, Redoble de conciencia y Ancia. Seleccionando poemas inéditos, junto a otros publicados en diversas revistas de la época, salió Ángel fieramente humano, obra que presentó al premio Adonais. Le fue negado el premio, al parecer por cuestiones de heterodoxia religiosa. En 1950, sin embargo, ganó el premio Boscán con Redoble de Conciencia. En 1950 conoció en París a la actriz y poeta vasca Tachia Quintanar, con quien mantuvo una buena amistad durante toda su vida. Desde 1955 ya fue considerado uno de los grandes poetas de la posguerra. Su poética cambió de rumbo, pasando de ser afirmativa a interrogativa, inquiriendo al mismo Dios. Sólo aparecen en ella dos personas: "yo", el poeta; y "tú", Dios. El "yo", solitario y sufriente, busca un "tú" para dialogar y sólo encuentra el silencio. Como resultado del fracaso de esta búsqueda (que era poética, pero también vital) se impone la confirmación de una nueva fe. Del existencialismo al coexistencialismo: 1955 – 1964 La soledad de Blas de Otero crecía con su prestigio. Su búsqueda de un "tú" con el que dialogar había fracasado. No obstante, encontró una manera de mitigar su soledad: el encuentro con los otros, ser hombre entre los hombres. Así apareció el "nosotros" en su poesía: un cambio en su poética que no sólo significó una nueva dimensión en su obra, sino también el descubrimiento de la solidaridad humana, que terminó con su crisis y le devolvió la paz espiritual. La poesía del desarraigo pasó a ser poesía del encuentro. Ayudaron a este giro de timón sus nuevas amistades, poetas y artistas del grupo bilbaíno y nombres importantes del Instituto Cisneros, que lo encaminaron a "la inmensa mayoría". Por aquel entonces, su prestigio había crecido tanto que empezaba a ser estudiado por los eruditos (Dámaso Alonso, Alarcos...), a aparecer en antologías, ser protagonista de monografías, artículos y ensayos y ganar todos los premios importantes de su época. Su extraño sentimiento hacia España, de amor y repulsión a la vez, lo llevó al autoexilio en París. Allí accedió a los círculos comunistas e incluso se afilió en 1952 al Partido Comunista por afinidad, si no política, sin duda ideológica: en él veía cristalizados sus ideales humanistas. Asumió el marxismo que le otorgó una explicación global del hombre en la historia. El descubrimiento de un prisma filosófico y vital alternativo al dominante en la España de la época le llenó de satisfacción. En París se fraguó Pido la paz y la palabra desde su nueva fe en el género humano: el verso se había convertido en una herramienta para tratar de cambiar el mundo. Si el odio lo había llevado lejos de España, el amor le hizo volver: la gran añoranza que sentía por su tierra le hizo sumirse en nuevas crisis emocionales y depresivas. A finales del mismo año regresó con la firme convicción de conocer a fondo su país y tratar con el pueblo llano. Convivió y trabajó con mineros; recorrió los pueblos del interior de Castilla y León, sin apenas dinero, viviendo del trabajo y de lo que le ofrecían los amigos que iba haciendo por el camino. El compromiso que adquirió con la gente de a pie le empujó a terminar Pido la paz y la palabra y a escribir En castellano. Entre 1956 y 1959 vivió en Barcelona, donde frecuentó los grupos artísticos locales. Allí le censuraron En castellano, pero publicó Ancia, resultado de la suma de Ángel fieramente humano y Redoble de conciencia, más algunos poemas nuevos. Aunque se sitúe cronológicamente en la época social de su poesía, la temática corresponde a la época anterior, para la que sirvió de epílogo y broche final. Ancia ganó el Premio de la Crítica en 1958 y el Premio Fastenrath en 1961. En 1960 viajó a la URSS y China invitado por la Sociedad Internacional de Escritores. Por esta época se publicaron (siempre fuera de España por culpa de la censura) Esto no es un libro (Puerto Rico, 1963) y Que trata de España (París, 1964). En 1964 se trasladó a Cuba, donde le fue concedido el Premio Casa de las Américas. Allí conoció a la cubana divorciada Yolanda Pina, con la que se casó. Durante tres años vivió en La Habana con ella; en 1967 se divorció y regresó a Madrid, donde reanudó la antigua amistad y el amor con Sabina de la Cruz. Su relación con ella duró hasta la muerte del poeta y le dio la estabilidad definitiva. Fueron días de paz espiritual, tranquilidad emocional y pasión creadora. Últimos años: 1964 – 1979 Durante esta época publicó numerosas antologías recopiladas por él mismo, además de libros con nuevos versos. También se dedica a pulir los antiguos; es por esto que hay numerosas variantes de su poesía. Su enfrentamiento con el franquismo, al que había visto nacer, crecer y morir, fue constante. Anheló y cantó la democracia durante 40 años; luchó por ella, e incluso apareció en mítines, conferencias y recitales en las primeras elecciones. Sin embargo, no llegó a ver completamente realizado su sueño. El 29 de junio de 1979 murió en Majadahonda (Madrid) de una embolia pulmonar, habiendo cumplido con sus preceptos vitales y al final de una larga búsqueda, vital pero también poética. Obra poética Etapa religiosa La poesía religiosa de Blas de Otero se encuadra en sus primeros años de vida, alrededor de 1935, en la época en la cual aún era católico creyente y practicante. La producción poética de estos años no es muy abundante, e incluso el poeta renegó de ella años después y situó el inicio de su creación poética en Ángel fieramente humano, dado que había dejado de comulgar con los preceptos clericales y cristianos de estos poemas. Se plantea la duda de si hay que darle importancia a esta etapa como tal o no; si habría, quizá, que considerarla tan sólo una suerte de práctica poética para lo que habría de venir después. Sin embargo, no debe olvidarse que lo que produce la poesía existencial de Blas de Otero es, precisamente, su pérdida de fe: es decir, el fracaso de los temas de su primera etapa y la oposición con estos. Así pues, resulta imprescindible tratar también esta etapa, que si bien no tiene tanta importancia como las demás por sí sola, resulta clave para la posterior evolución poética. Sin contar numerosos poemas sueltos, muchos de los cuales vieron la luz en diversas publicaciones de la época, la única obra de esta etapa es Cántico espiritual. Se trata de un poema de amor a lo divino, siguiendo los preceptos de la poesía religiosa castellana y, concretamente, de la mística. Su estructura es cuatripartita: una "Dedicatoria" inicial en forma de soneto; una "Introducción" de 189 endecasílabos libres; “Liras”, compuesta por 10 liras; y el "Final", dos villancicos y dos sonetos. A lo largo de la "Introducción", la forma habitual es un diálogo de amor abierto entre el "yo" del poeta y un "tú" divino. El "yo" es un amante deseoso de recibir al amado; en su presencia se desencadena una reacción paradójica de inmensa felicidad e intenso dolor. La paradoja como figura retórica, como en toda la poesía mística, cobra una gran importancia: se recurre a ella para tratar de expresar lo inefable. El amor divino es un sentimiento que da la vida, pero provoca dolor y sufrimiento. El amante se entrega a él sin condiciones ni miedo: su corazón es un "blanco", una "diana", y el amor es una "flecha"; también es un "surco" que recibe la semilla de Dios para dar vida: la vid y la espiga, símbolos del sacramento de la Comunión y también del mismo Cristo. En la unión entre el hombre y Dios, el poeta participa de su eternidad divina. Pero estas ansias de unión, estos anhelos no se ven realizados: son una aspiración, un deseo ferviente que provocará dolor hasta que no se cumpla. Y no se cumple porque el hombre es mitad cuerpo y mitad alma: y en ese binomio, sólo el conocimiento puede servir para acercarse a Dios. Pero ese acercamiento siempre será imperfecto y superficial, dado que, si viene de los sentidos, estos sólo son capaces de captar las apariencias y la superficialidad; y si viene de la razón, será un conocimiento parcial y mediatizado. Así pues, Dios es inalcanzable, incognoscible: el Absoluto, aunque se manifieste en las cosas concretas, no es alcanzable por el saber del hombre, porque sus modos de conocimiento son, por definición, insuficientes. La única manera que le queda es, pues, la fe: el abandono al sentimiento puro. El "yo" se manifiesta desvalido, en lucha entre la ascensión y la caída, la gracia y el pecado, y sólo Dios puede darle la tabla de salvación que necesita. La divinidad da sentido a la vida y ayuda a superar las limitaciones y defectos: así se impone la vía purgativa en la poesía de Otero, puesto que Dios no puede aceptar a un ser imperfecto junto a él o convertirse a su vez en imperfecto sin contradecir su esencia de perfección absoluta. Es el hombre quien debe buscar a Dios. El hombre, aislado y solo, llama a Dios y aviva su deseo de no ser más incompleto: así se pasa a la vía iluminativa, en la cual se acerca la presencia de Dios y se inicia un diálogo de unión. Sin embargo, la súplica no se realiza. El Cántico espiritual muestra un proceso de desarrollo místico a través de la vía purgativa e iluminativa, pero inconcluso, sin la unitiva. La unión mística no llega a realizarse, pero aparece una alternativa. La unión con el absoluto se cristaliza en la creación poética: ya que parece imposible alcanzar a Dios, se encuentra cierta salvación en la propia poesía. La vivencia religiosa se convierte en experiencia estética. En las "Liras" se manifiesta el nacimiento y la realización de este acto estético, como respuesta a la eterna lucha interior del hombre entre la realidad y los sueños, la luz y la oscuridad, la eternidad y la nimiedad que están dentro del corazón de cada hombre. La poesía, igual que la fe, eleva al hombre desde sus imperfecciones y lo conduce hasta convertirlo en algo mejor: A través de la poesía, por tanto, se puede acceder a los umbrales de la plenitud. La vivencia de perfección se realiza en una experiencia estética que nace de una vivencia religiosa. Se trata de una prédica de la salvación humana en la misma poesía: la religión es el principio del proceso y no su culminación. El "Final" da un giro a la temática al volver a colocar la salvación humana en Dios. Sin embargo, una vez más no aparece la vía unitiva: la única manera de alcanzar la unión con Dios es la muerte. En esta vida sólo se puede aspirar a vivir la gracia y sentir la presencia divina. Etapa existencial A la época existencialista de Blas de Otero corresponden los títulos Ángel fieramente humano (1950), Redoble de conciencia (1951) y Ancia (1958). Antes de entrar en consideraciones acerca de la poesía existencialista oteriana es conveniente explicar qué es el existencialismo, movimiento filosófico en el que se basa y cuyos preceptos recoge para conformar la estructura temática de su obra. El existencialismo tiene su antecedente a finales del siglo XVII, con Pascal, aunque nace de manos del filósofo danés Sören Kierkegaard y se desarrolla principalmente en el período de entre guerras. Básicamente, postula que existe una gran diferencia entre "ser" y "existir". "Ser" es un hecho pasivo: los objetos "son", porque no protagonizan ninguna acción; en todo caso son receptores de ellas, no pueden elegir su propio destino. Son lo que son en sí, sin posibilidad de cambiarse a sí mismos. Sin embargo, el hombre "existe": no tiene por qué coincidir con lo que es, puede cambiar su propio ser con sus decisiones. Es lo dinámico (el hombre) frente a lo estático (los objetos, lo inanimado). El hombre se caracteriza por tener finitud espacial y estar contenido en una contingencia temporal: es decir, tiene un cuerpo mortal (en esto es una crítica del "ser" concebido como eternidad). Así pues, el hombre no sólo "existe", sino que además debe hacerlo. En el existencialismo hay una defensa de la vivencia subjetiva por encima de la objetividad pura, como respuesta a la filosofía de Hegel que creía en la posibilidad de un conocimiento racional, objetivo y puro de todas las cosas del mundo. Es por esto que se postula el individualismo moral: cada uno debe ser responsable de sus propias acciones y decidir su código ético. No existe, pues, ninguna base objetiva para defender las decisiones morales; el mayor bien para un individuo es encontrar su propia y única vocación. Se trata de una crítica a los “más allá” metafísicos para centrarse en el "más acá"; una alternativa a las filosofías que analizan el conocimiento objetivo y las concepciones sistemáticas del mundo para centrarse en el hombre, en su vida y su muerte. Una corriente importantísima dentro del existencialismo, y que probablemente marca más que ninguna otra la poética oteriana, es la iniciada por Jean Paul Sartre: una filosofía primordialmente moral, que denuncia el compromiso del hombre con su propia libertad. No existe una predestinación, no hay dioses ni almas: cada uno es responsable de sus propios actos, está solo, sin más. Ese sentimiento de soledad existencial es uno de los pilares de esta etapa poética de Otero. El existencialismo sartriano se inscribe dentro del marxismo, difiriendo de éste en una negación de todo totalitarismo: el hombre debe tener libertad para ser lo que le parezca. En Blas de Otero el existencialismo aparece en una etapa de transición, como respuesta a la crisis espiritual de 1945 durante la cual pierde la fe. A través de ella llega a lo que será el estadio definitivo de su poética, la poesía social. Sin embargo, esta etapa tiene entidad propia y valor de por sí. Tras los intentos de unión mística de la etapa religiosa, el yo poético se queda solo y comienza la búsqueda agónica de una nueva fe o una razón para vivir. El hombre es un ser destinado a la muerte en un contexto de desolación y ruinas; ansioso por sobrevivir, por no perderse en la nada, busca a Dios. Lo que antes era una llamada ahora es una pregunta a gritos. Sin embargo, sólo obtiene silencio como respuesta; en ese silencio su corazón se llena de miedo, miedo a la muerte que le aprisiona y le condena a que todas las cosas que está haciendo no sirvan para nada. En esta poética, al igual que en la anterior, hay sólo dos personas: yo (el poeta) y tú (Dios). Pero los papeles han cambiado: el tú está ausente. Cansado de gritar sin respuesta, el yo vuelve su mirada hacia su propio interior y lo encuentra destruido, roto, arruinado, como una ciudad arrasada por una guerra. Busca en la poesía la salvación humana, algo que integre la plenitud vital con la humanidad mortal. Tampoco en su propio interior está la respuesta que alivie el terrible sufrimiento de la voz del poeta. Al hacerse consciente de su propia tragedia, el yo reconoce la existencia de otros hombres con el mismo problema que él. Tras un largo proceso de búsqueda poética, que va del "tú" al "yo" y del "yo" a "los demás", empieza a vislumbrar la salida del largo túnel: no hay que renunciar a nada por una vida futura ni hay que negar la propia humanidad. Lo que debe hacerse es aceptar el propio destino, y así encontrar un nuevo absoluto de vida. De este modo halla dos tablas de salvación: el amor y la poesía. El tema del amor en Blas de Otero está presente a lo largo de toda su obra con distintas manifestaciones: hacia Dios, hacia la mujer, hacia el prójimo; su poesía es a veces espiritual, otras carnal y otras humana, pero ante todo amorosa. El amor espiritual aparece sobre todo en su primera etapa; el humano, en la tercera. El amor carnal se muestra durante toda su obra poética, pero es sobre todo durante la época existencial en la cual sirve de puente que conecta el amor hacia lo Absoluto con el amor hacia lo mundano; es una de las herramientas líricas que llevan a la voz del poeta hasta la solidaridad con sus semejantes. El amor que siente el poeta busca un destinatario a quien poder ser entregado por entero; pero el amor divino sólo le devuelve silencio; el carnal es temporal y se termina; sin embargo, el amor al prójimo, que empieza a intuirse, parece ofrecer lo que el yo está buscando. Gracias a esa intuición el poeta es capaz, tras aceptar su propia finitud y sus limitaciones, de dirigir su mirada hacia los demás y crear una nueva persona poética: el "nosotros" que configurará la tercera y última época de su poesía. Las tres obras existencialistas de Blas de Otero mantienen una misma línea temática, con idéntico punto de partida, desarrollo y meta, aunque distinto tratamiento de los mismos asuntos, cierta graduación de contenidos y, sobre todo, distinta estructura. Ángel fieramente humano consta de 18 sonetos y 16 composiciones libres o semilibres; en general, los poemas que lo componen mantienen cierto clasicismo formal. Su estructura es de introducción (presentando el problema existencial y el estado anímico del poeta), desarrollo (la búsqueda poética de una nueva razón vital) y conclusión (hay que aceptar la propia mortalidad; el hombre tiene valor de por sí, y es a él y no a Dios a quien debe dirigirse la poesía). Redoble de conciencia consta de 14 sonetos y 8 composiciones libres o semilibres. Esta obra también está marcada por el clasicismo formal y tiene una estructura casi equivalente a la de Ángel fieramente humano. Ancia está compuesto por 32 de los poemas de Ángel fieramente humano, todos los de Redoble de conciencia y 49 poemas nuevos. La estructura también es tripartita, pero el distinto orden en que aparecen las composiciones ofrece una lectura distinta: la introducción reitera la defensa de un personaje colectivo, y el epílogo la aceptación de la naturaleza del hombre en general y el poeta en particular. El desarrollo está dividido en cuatro partes: la primera desarrolla el enfrentamiento entre el hombre y Dios; la segunda trata la salvación del hombre en el amor de la mujer; la tercera desmitifica e ironiza sobre la religión; la cuarta intensifica la realidad histórico-política del poeta, España y Europa. En Ancia se refuerzan las cuestiones humanistas y se debilita el planteamiento de los problemas metafísicos y teológicos: es la proclamación de la postura poética a favor del hombre. En cuanto a la forma, aunque siguen apareciendo poemas de corte tradicional y clasicista, hay otras composiciones de nueva tipología: poemas en prosa y versículos y poemillas breves (pareados, aforismos, chistes...). Etapa social El principal paso que da la poesía existencial para volverse social es el cambio de persona, del "yo" al "nosotros". El poeta, aceptada su condición humana, encuentra su sitio entre el resto de seres humanos, y halla también una razón vital: la solidaridad humana, la búsqueda de un mundo mejor a través de la poesía. El poeta defiende la utopía humanista porque ya no tiene una fe religiosa: no hay un Más Allá perfecto al que aspirar, pero, aunque el hombre esté condenado a venir de la nada y caminar hacia ella, se debe luchar para conseguir que su vida sea digna y feliz. El poeta se convierte en un profeta que señala los errores del presente para conseguir superarlos y acceder a un futuro mejor; Otero aún está obsesionado con los valores absolutos, pero ahora los busca en el presente histórico. Así pues, se distinguen tres tiempos poéticos: * El pasado histórico: expectativas de trascendencia y eternidad; época de conflicto interno, de búsqueda interior. Significa rechazo y negación por el fracaso total de las antiguas concepciones del mundo; también implica autodestrucción, porque la religiosidad exigía al hombre renunciar a su propia humanidad. * El presente histórico: tiempo en el que transcurre principalmente la poesía social. Aparecen tres elementos claves: el "yo" poético (existencial y profético); el hombre en su contexto histórico; la doctrina poética, la ideología. Ésta es la tríada temática principal. El yo poético proclama su propia humanidad y finitud, su pertenencia al género humano; después habla del hombre en general, su situación en el mundo, su contexto, los defectos de la sociedad en que habita; finalmente predica su propia doctrina, la salvación a través de la poesía. * El futuro utópico: es la ilusión que justifica el trabajo y el esfuerzo del presente. La ideología del trabajo solidario no se sustenta en su entrega, sino en los futuros logros. Llegar a la utopía es difícil porque hay una lucha impidiéndolo: la del pasado histórico que trata de permanecer y el presente que debe romper con el pasado para posibilitar un cambio. Es la confrontación arquetípica entre la sombra (identificada con todo lo negativo, con el pasado) y la luz (que representa todo lo positivo, el futuro). En el futuro utópico están los valores absolutos de la paz, la justicia, la libertad... La poesía social oteriana reclama un hombre en paz en un mundo justo y libre. La ideología comunista en la poesía de Blas de Otero se convierte en un medio para el fin de su doctrina poética. Formalmente, la poesía social de Blas de Otero presenta rasgos propios muy marcados. Otero maneja a la perfección todas las posibilidades expresivas, desde los recursos más tradicionales al experimentalismo lingüístico más complejo; utiliza el verso libre, el versículo y formas semilibres; aparecen en su obra versos académicos y vanguardistas; prosa y verso; algunos, largos poemas, frente a otros brevísimos, como el conocido dístico "Poética", el poema más breve en lengua castellana. A título general, podría decirse que hay una tendencia a modelos cada vez más libres según el orden de composición: Pido la paz y la palabra y En castellano son más tradicionales que Que trata de España. Bibliografía de Blas de Otero Libros de poesía * Cuatro poemas, Editor J. Díaz Jácome, 1941. * Cántico espiritual, Cuadernos del Grupo Alea, San Sebastián, 1942. * Ángel fieramente humano, Ínsula, Madrid, 1950. * Redoble de conciencia, Instituto de Estudios Hispánicos, Barcelona, 1951. * Pido la paz y la palabra, Ediciones Cantalapiedra, Torrelavega (Santander), 1955. * Ancia, Editor Alberto Puig, Barcelona, 1958 [prólogo de Dámaso Alonso]. * Parler clair / En castellano, Pierre Seghers, París, 1959 [edición bilingüe de Claude Couffon]. * En castellano, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1960. * Ángel fieramente humano y Redoble de conciencia, Losada, Buenos Aires, 1960. * Que trata de España, Editorial R.M., 1964 [edición castigada]. * Que trata de España, Ruedo Ibérico, París, 1964. * Historias fingidas y verdaderas, Alfaguara, Madrid, 1970. * Pido la paz y la palabra, Lumen, Barcelona, 1975 [introducción de José Batlló, primera edición completa en España]. * En castellano, Lumen, Barcelona, 1977 [primera edición en España]. * Que trata de España, Visor, Madrid, 1977 [primera edición completa en España]. * Hojas de Madrid con La galerna, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, Barcelona, 2010 Recopilaciones * Con la inmensa mayoría, Losada, Buenos Aires, 1960 [con Pido la paz y la palabra y En castellano]. * Hacia la inmensa mayoría, Losada, Buenos Aires, 1962 [con Ángel fieramente humano, Redoble de conciencia, Pido la paz y la palabra y En castellano]. * Que trata de España, Editora Nacional de Cuba, La Habana, 1964 [con Pido la paz y la palabra, En castellano y Que trata de España]. Antologías * Antología (y notas), Mensajes de Poesía, Vigo, 1952. * Esto no es un libro, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 1963. * Expresión y reunión (1941-1969), Alfaguara, Madrid, 1969.Reedición (1981) * Mientras, Javalambre, Zaragoza, 1970. * País (1955-1970), Plaza y Janés, Barcelona, 1971 [prólogo de José Luis Cano]. * Verso y prosa, Cátedra, Madrid, 1974 [edición del autor]. * Todos mis sonetos, Turner, Madrid, 1977 [prólogo de Sabina de la Cruz]. * Poesía con nombres, Alianza, Madrid, 1977. * Antología poética, Bibliotex, Bilbao, 2002 [introducción de Pablo González de Langarika]. Inéditos * Poesía e historia. * Nuevas historias fingidas y verdaderas. Referencias wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Blas_de_Otero